いきなり水の上を歩かない

昨年末に『展覧会 岡本太郎』を見に行ってたいへんに感動したという話を以下の記事を書いたことがある。

しかし、その感動の原点になったことについては、あまり触れなかった。それは、岡本太郎の初期のデッサンが、

おそろしいほどうまかった

ということだった。これが感動の直接のきっかけになったのだが、岡本さんがうまいのは僕が知らなかっただけで、美術界ではたぶん当たり前のことなのと思ったため、記事では省略している。

岡本太郎はヘタ??

しかし、最近「Yahoo!知恵袋」を見ていると、この点について疑問がとびかっているのがわかった。数えきれないほどあるのだが目につく範囲で上げてみるなら

岡本太郎は何がすごいのですか?

岡本太郎はピカソのパクリだっていうのがネットでよく散見されるのですかそうなんですか?

岡本太郎ってそんなすごいですか?

正直言って凄さがわからないです。

持ち上げられ過ぎている気がします。

ピカソは凄いと思うけど、岡本太郎って

単なる「ヘタクソ」ではないですか?

どこがいいんですかね。

などなど。

それに対して、いろんな人がいろんな答え方をしているが、苦しい答えがほとんどである。まず時代背景を理由に説明する人たちがいる。

「戦後の日本で西洋と対等にやったのがすごかった」とか、「ヨーロッパの模倣でない日本独自の表現、ジャパニーズオリジナリティーにこだわった」のがすごかったのだとか・・中には

当時の日本が三等敗戦国だったことを考えると、岡本太郎のような創作理論が目新しかったのは理解できますが、とても現代に通用する様な創作理論とは言えません。

などと持ち上げているようで否定している人もいる。

岡本太郎の作品ではなく、パーソナリティがすごかったのだと主張する人達もいる。

持ち上げられすぎと感じるのは作品しか知らないからではないでしょうか

彼の場合作品だけではなく、総合的な人間岡本太郎として評価されている人だと思います

確かに岡本太郎は卓越した技術があったとは言えないかもしれませんが、彼なりの伝えたいことを表現するには、ああいう表現方法がひとつの選択肢であった、と考えます。ポップな気持ちでみると、結構可愛らしくて、愛嬌のある絵や彫刻ですよ。

技術的に上手いとか下手とかそんなことはどうでもいいんです。

でも、下手かと言ったら、そんなに下手ではありませんよ。

絵は上手いとは言い難いですが、人間的な魅力、芸術にかけた情熱みたいなものが作品にも現れて日本の多くの人の支持を得ているんだと思います。

とか。

もちろん、素朴なぎもんをもつのはいいことだ。「王様は裸かもしれない」と思うのはわるいことではないし、そのうえで、芸術表現というのは万人にわかるように方程式で説明できるものではないので、わからないならわからないでいいだろう。とはいえ、おいおい、待ってくれよ。とはおもう。

明らかな事実誤認

は正しておきたい。

卓越した技術

うまい下手はどうでもよくない。岡本太郎がヘタをごまかすためにいい加減な絵をかいているのならば山師だが、初期のデッサンを見ると

おそろしいほどうまい

のである。あれを見れば、数々の疑問は粉々になるはずだが、展覧会では、デッサンのうまさは問題にされておらず、企画した人たちもそこにこだわっていないように見えた。

彼の初期のデッサンがおそろしいほどうまいのは、プロの間ではすでに「いまさら」という感じなのではないか。

岡本氏自身が、のちに自分の若い頃のデッサンを見て

わかいころに全部出ていたんだな

と感心していた旨が記されていたけど、展覧会では、初期のデッサンの中に彼独特の「呪術的な要素」がすでに出ていたという点に重点が置かれていた。

つまり、晩年の作品が呪術的な色合いを深めていくのは奇をてらったものではなかったということで、「パリに行って東洋に目覚めた」とか、そういうことではなく、若い頃のデッサンの中にすでに表れていたのである。

これはゴジラの伊福部昭についてもいえるのだが、脱西洋でああいう音楽になったのではなくて、もともとアイヌ音楽に精通しており、世界に通用するものをつくるためにやむを得ず「西洋音楽の文法」を学んで、その範囲内でて音楽を作り上げていっただけだ。ルーツはアイヌ音楽にある。

岡本太郎も同じで、もともと呪術的なものからスタートしており、西洋美術を学んだのは「世界に通じる文法」を手に入れたということだったのだろう。

守破離がだいじ

デッサンは下手でもいいという考え方もあるだろうが、ぼくはそこのところにこだわる。

たとえば俳優でいうと、笠智衆はもともと演技が下手だったのだろう。しかしヘタなりに深い表現を得た人なのでそれはそれでいいと思うのだが、岡本太郎はちがう。

岡本太郎はもともと「卓越した演技力を持つ笠智衆」だったわけで、それが徐々にヘタを演じるようになって笠智衆化したようなことである。そしてこれが「守破離」の考え方なのだ。

守破離とは、

「守」は、師や流派の教え、型、技を忠実に守り、確実に身につける段階。「破」は、他の師や流派の教えについても考え、良いものを取り入れ、心技を発展させる段階。「離」は、一つの流派から離れ、独自の新しいものを生み出し確立させる段階。

ということで、つまり3段階ある。

①守・・・型や技を忠実に守る段階

②破・・・他の教えも取り入れる段階

③離・・・独自のものを生み出す段階

「ヘタウマ」な人は、いわば①を飛ばす人であり、それはそれで1つのやり方だとは思うのだが、岡本太郎はそうではなかったということ。きちんと「守」をくぐり抜けた人なのである。

「守」はだいじ

ぼくはあらゆることにおいて「守」を甘く見てはいけないと考えているほうで、守というのは、まあ「キソ」ですね。

ただし、一生「守」の段階にとどまっている人が世の中に多い。つまりイノベーションを起こさない人があまりに多くて、とくに日本社会には多いので、それならばあえて①の「守」を抜いて、②の「破」から入るのもアリかなあとは思うんだけど、本来的には「守」を徹底的にやった後で、それを内側から打破していくのが本当の戦い方だ。

守をやりこまないで、破にいくと、奇をてらったやり方に終わってしまって、未来につながらないことが多い。

「守」はどの世界にもある

既存のルールはどの世界にもあるので、守破離はどの世界にも存在する。

たとえば、サッカーにおける既存のルールは「手を使ってはいけない」とか「オフサイドしてはいけない」ということだ。

そして、ルールどおりにサッカーをやったら、強い方が勝つ。弱い方がなんとかして勝ちたいと思えば、ルールを崩していくしかないのだが、とはいえ手を使ったり、オフサイドしたら反則負けになってしまう。

一見ルールを守っているように見せつつ巧みにルールの抜け道(=破)をさぐっていかねばならない。これがゲームのおもしろさである。

オフサイドトラップを仕掛けるという発想もそれだし、ギリギリの肩のあたりでボールをコントロールする技術もそれにあたるだろう。

どちらも、弱者がルールを破らない範囲内で戦いを有利に進めるためにひねりだしたものだが、それが新しい時代をつくっていく。オフサイドトラップを仕掛けようと思えばコンパクトな動きが求めらるし、肩のあたりを使うことで、あたらしい体の動かし方が生まれるだろう。

こうやって「既存のルールの範囲内で、ギリギリのところを狙う」ことをくりかえしていくうちに、気づけば新しいゲームの時代に入っている。これがパラダイムシフトであり、いきなり「手を使いました」みたいな安直なことではない。

美術のパラダイムシフトも、デッサンのヘタな人が奇をてらって起こるものではなく、デッサン力のある人がギリギリの「破」のラインを狙うことの繰り返しで起こるものだろう。

物理学界のパラダイムシフトも同じで、アインシュタインは「オカルト」に走ったわけではなく、既存の物理学と数学の枠組の中にとどまり、じわじわと内側から崩した。だからこそ、パラダイムシフトが起こってみんなが付いてきてくれた。

以上をかんたんにまとめると、

パラダイムシフトにハッタリは通用しない

ということである。岡本太郎もハッタリではなかったし、将棋界におけるAIの導入も似たようなことだ。

棋士がインカムを隠し持ってAIのいうとおりに指し始めたら単なるインチキだ。または、コンピューター同士に戦わせればいいだろうということになったら、将棋というゲーム自体が成り立たなくなる。

そうならないギリギリのラインで戦っているからこそ、パラダイムシフトが起こって藤井さんのような新しいスターが出てきた。

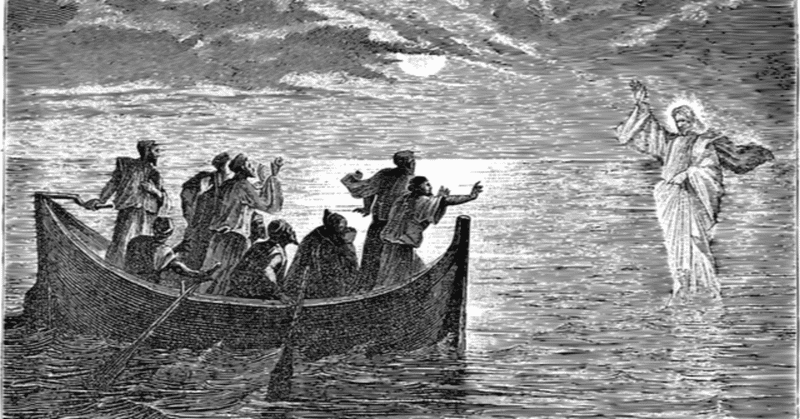

いきなり水の上を歩かない

以上のことは、宗教や精神世界系にも当てはまる。ぼくは超常現象に興味があるけど「反スピリチュアル」なので、こういうまとめになってしまうのだけど、いきなり

空中浮遊

などやってもパラダイムシフトは起こらない。いきなり「次元上昇」などといってもそもそも「次元」がなんのことかもわかっていないのが現状だ。そういう既存の科学ギリギリのところで「破」を探る地道なこころみを放り出してはいけない。

ほんもののパラダイムシフトを起こすには、既存のルールの範囲内にとどまるがまん強さが求められるわけで、スピ系の人にはそれが足りない。学問の「キソ」を安易に放り出し、胆力が圧倒的に足りていないからこそ、こころの弱い人の集まりと言われてしまう。

キリストが水の上を歩いたのは、もしかすると本当かもしれないが、だからといって安直に奇跡を信仰しても、どこにも行くことはできない。

しかし、既存の水泳のテクニックの枠内でギリギリのラインを狙ってもがいていれば、やがて、

既存の「泳ぐ」というコンセプトからいえば、やや泳いでいないということになる

などというところに行きつけるかもしれないではないか。この繰り返しがパラダイムシフトを呼ぶのであって、いきなり水の上を歩いたりしても、全然面白くないし、そんなところに未来は開けない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?