広島主要打者の適切な打撃アプローチを探る

2021年シーズンを通して週間打撃成績と称したものを、以下のような週間の基本的な成績とスイング率やコンタクト率といったPlate Disciplineデータの2種類定期的にアップしてきました。

広島野手週間成績(10/26週)

— Yuma (@yumambcp) November 2, 2021

小園がラスト3試合を驚異の打率.692/OPS1.874で締めた

最後まで首位打者を争った坂倉も、BB%がK%を上回る安定したアプローチでその打棒は衰えず

後半戦は鈴木誠也に迫る打率.330を記録した西川も、最後はチームトップの5打点/OPS1超と好調をキープした pic.twitter.com/yVNG1J7gT3

.300を狙った小園はスイング率65.5%と、とにかく振ってインプレーを増やそうとした様子が見て取れる

— Yuma (@yumambcp) November 2, 2021

坂倉はボール球スイング率が12.5%と非常に低く、ゾーンに絞ったスイングという様子は最後まで変わらなかった pic.twitter.com/rq4MhZ6qTS

その中で各選手において、例えばO-Swing%(ボール球スイング率)が低くなると打撃成績が向上するというような、Plate Disciplineデータと打撃成績が相関するようなケースも散見されました。

そこで本稿では、広島主要打者の週間Plate DisciplineデータとOPSの関係を見ながら、参考程度ながら各選手どのようなアプローチが成績向上に必要なのかについて、考察を加えていこうと思います。

※対象は一定の打席数(規定打席×1/3を目処)のある選手のみ

以下ではSwing%をスイング率、Z-Swing%をゾーンスイング率、O-Swing%をボール球スイング率、Z-OSwing%をゾーンスイング率-ボール球スイング率、Contact%をコンタクト率、Z-Contact%をゾーンコンタクト率、O-Contact%をボール球コンタクト率、SwStr%を空振り率と表記

1.チーム全体のPlate DisciplineデータとOPSの関係

選手個々の数値を考察していく前に、チーム全体ではどうなのかを確認しておこうと思います。

チーム全体としては、ボール球スイング率とゾーンスイング率-ボール球スイング率の指標以外は弱い相関(相関係数の絶対値が0.2~0.4)が見られることが分かりました。

中でもコンタクト系の指標は相関が強めなので、まずはしっかりボールをコンタクト出来るようになることが、OPS向上には必要なのでしょう。

またスイング系の指標はマイナスの相関係数を示していることから、スイング率が低いほど成績も良くなりやすい傾向にあることが分かります。

決して積極的に振るだけが良いことではないことが、ここから見えてきます。

2.主要打者

チーム全体の指標の相関とも比較しながら、以下では主力打者について個々に考察を加えていきます。

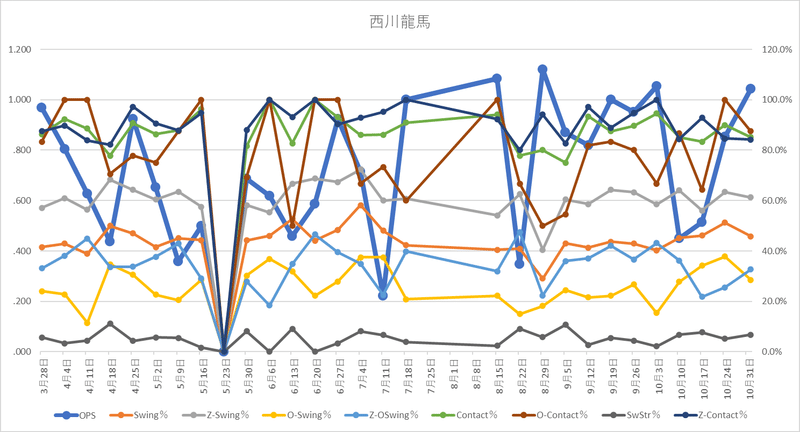

1.西川龍馬

西川はチーム全体と比べると、スイング率系の指標で相関の強さが見て取れます。

特にOPS.800超を記録し続けた後半戦開始以降は、スイング率を40%ほどまで落としてボールを絞るようなアプローチを取っています。

フリースインガーのイメージはありますが、しっかり選球して打てるボールに絞るアプローチの方が好結果を生んでいると言えるでしょう。

2.菊池涼介

菊池の最も相関係数の高い指標はコンタクト率/空振り率となっています。

コロナ感染で離脱した後に復帰した6月以降に成績を落としてしまいましたが、開幕当初は80%以上をキープしていたコンタクト率がその時期には80%を切るケースも散見されます。

バットに当てられなくなったのが、この不調の一因と言えそうです。

またボール球スイング率、ゾーンスイング率-ボール球スイング率の2指標も高めの相関係数となっています。

特にボール球スイング率は開幕当初の好調期は20%~30%台だったのが、コロナ感染で離脱後は30%~40%台がベースとなっており、やや選球が出来なっていたのも不調の一因と言えるでしょう。

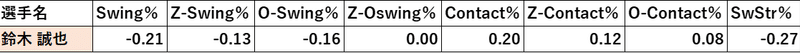

3.鈴木誠也

前半戦終了までにかけての4週連続、8月終わりから10月半ばにかけての8週連続週間OPS1超と、とにかくとてつもない成績を叩き出した鈴木誠也ですが、各指標の相関係数はいずれも強くありませんでした。

というのも、好不調にかかわらず基本的にアプローチが一定で、その他の打者と比べると非常にブレの少ない推移となっています。

それが故に相関係数は小さな数値になるのでしょうし、このブレの小ささは超一流の証とも言えそうです。

4.坂倉将吾

坂倉の最も相関係数の高い指標はスイング指標の部分となります。

GW明け頃からスイング率は40%前後で安定した推移を見せていましたが、いくつか50%程度に上昇している週が見られ、その週はいずれもOPS.600にも満たない不振に陥っています。

少しがっついたところで大幅に成績が落ちるあたり、もちろんこれだけが要因ではないにしろ、打撃の繊細さを感じずにはいられません。

空振り率も坂倉の中では高めの相関係数となっていますが、決して長距離打者ではない打者タイプ的にも、一定以上コンタクト出来ないと成績は伸びづらいのでしょう。

5.小園海斗

非常に高いスイング率が特徴的な小園ですが、コンタクト面にほぼ相関は見られず、その特徴的なスイング面に相関が強めに出ています。

特に強い相関なのがゾーンスイング率とゾーンスイング率-ボール球スイング率の2種類の指標です。

特にゾーンスイング率-ボール球スイング率については、OPS.800を超えた週は漏れなく40%を超えており、積極性を保ちながらもどれだけゾーンに絞ったスイングが出来るかが成績向上のカギになると言えそうです。

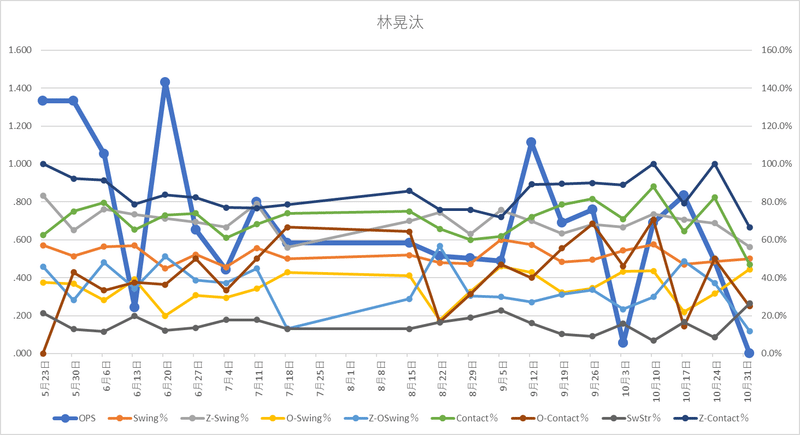

6.林晃汰

林も小園同様に積極的にスイングを仕掛けていく打者ですが、タイプが似ると相関の傾向も似るのか、ゾーンスイング率とゾーンスイング率-ボール球スイング率に強い相関が見られます。

特に猛威を振るった交流戦から6月終わりにかけては、基本的にゾーンスイング率-ボール球スイング率が40%前後をキープ出来ており、好球必打を実践出来ていました。

しかし、後半戦は30%台にとどまることが多く、スイングを仕掛けるべきボールの選球眼が悪化してしまっていたことは、来季に向けての課題と言えそうです。

また小園と違うのはコンタクト指標の部分で、特にゾーンコンタクト率において高めの相関を記録しています。

ゾーンコンタクト率が80%を切ると、頑張ってもOPS.800が関の山となっており、ゾーンに来るボールに対してスイングを仕掛けていくだけでなく、そのボールへのコンタクト力といった点も重要になってきそうです。

7.野間峻祥

高いコンタクト力で後半戦は1番に定着した野間は、その他の選手と比べると各指標の相関係数が高めで、特にコンタクト系の指標に強い相関が見られます。

ボール球コンタクト率の推移で面白いのは、OPSが低下し始める直前にボール球コンタクト率の低下が既に始まっているところで、後半戦はそのような傾向が顕著に見られます。

全体のコンタクト率も相関が強いので気にすべきところですが、ボール球にもコンタクト出来ているかといった点も、調子を測る上で着目すべきポイントと言えそうです。

そこから相関はやや落ちますが、スイング指標も弱い相関が見られます。

特にボール球スイング率は低くなるほど良く、ゾーンスイング率-ボール球スイング率は高くなるほど良いことから、野間に関してもゾーンに絞ったスイングが出来るかどうかは重要となっています。

8.會澤翼

會澤はその他の選手と比べてもスイング系指標に相関が薄く、逆にコンタクト系指標にはかなり強い相関が見られます。

コンタクト率とゾーンコンタクト率が強い相関を示しており、ともに80%以上の数値はないと、OPS.800以上は見込めない結果が出ています。

どちらかというとコンタクト率が高めなタイプなだけに、一定以下のコンタクト率となると即ち不調であることを意味するのでしょう。

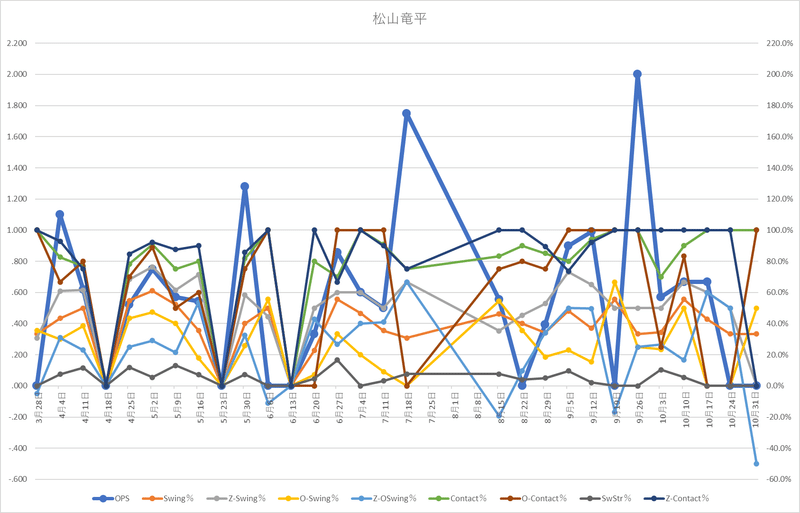

9.松山竜平

後半は代打出場が主で打席数が限られた松山ですが、スイング系指標の部分で高い相関を見せています。

その他多くの選手と同様に、ゾーンスイング率とゾーンスイング率-ボール球スイング率が高くなるほどOPSも上向きな傾向となっています。

ボール球にも多く手を出していくタイプの打者ですが、それを最小限に抑えながらゾーンスイングを増やしていく必要がありそうです。

コンタクト系指標に目を移すと少し変わった傾向が出ており、コンタクト率が下がる方がOPS的には好結果が生まれやすい傾向にあるようです。

後半戦は打席数の少ない週が続いているため、サンプル数はもっと必要でしょうが、OPSを伸ばす上で重要な長打を生むためには、コンタクト率を多少犠牲にする必要があることの表れかもしれません。

10.安部友裕

レギュラー格となった2016年以降では自己最低の成績に終わってしまった安部ですが、全体的にどの指標も相関が薄くなっています。

ここ2年低下傾向のコンタクト系の指標は、特にOPSとの相関関係は見られていませんが、唯一大きめな値を示しているのがゾーンスイング率の部分です。

スイング率が平均より高めの打者は、ゾーンスイング率が高い方がOPSに繋がってくる傾向にありますが、安部もその例に漏れず当てはまるようです。

11.田中広輔

田中は慎重なスイング傾向が特徴的な打者ですが、同じような傾向を持つ打者と同様に、スイング率を落とすこと、コンタクト率を高めることが好打撃成績に結び付くようです。

最もまとまった打席の与えられた開幕直後の傾向を見ると、コンタクト率が80%付近まで落ちてくるとOPSも低迷するようで、2019年の絶不調時もそうでしたが、コンタクト力が落ちてしまうと打撃成績は厳しいものになるようです。

スイング系指標の相関はかなり弱めですが、慎重にボールを見極めて四球を選ぶことを信条としているため、スイング率は低い方がOPSは高く出る傾向にあるようです。

12.宇草孔基

コンタクトの面に課題を抱えている宇草ですが、相関係数ではそのコンタクト系指標において高い数値が示されています。

コンタクト率、ゾーンコンタクト率で非常に強い相関が出ていますが、実際の数値の推移と照らし合わせても、コンタクト率は大体70%を目安としてそれ以上であればOPSも高めに出ています。

コンタクトさえ出来れば、打球の質には非常に高いものがあるため、シーズン終盤のように一定のコンタクト率を保てるかが、来季飛躍するには重要な要素と言えるでしょう。

スイング系指標はコンタクト系ほどではありませんが、ボール球スイング率とゾーンスイング率-ボール球スイング率で弱い相関が見られます。

ゾーン管理に課題のある宇草ですが、打撃成績を向上させるには、コンタクトの面だけでなくボール球を振らない我慢も必要になってきそうです。

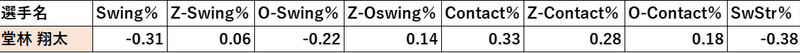

13.堂林翔太

今季は好調と言える期間がなく、打撃不振にあえいだ堂林ですが、相関を見るとスイング率、コンタクト率の部分が高い数値となっています。

特にコンタクト率については80%を超えてこないと、OPSが.600にも満たない低水準に終わってしまうことが多く、開幕当初に数字がついてこなかった時期はまさにこれに当てはまってしまっています。

昨季の飛躍の一因でもあったコンタクト率を保てなかったのが、不振を招いたのかもしれません。

コンタクト率よりは低いですが、スイング率も低くなるとOPSも向上する傾向が出ています。

途中出場が増えると難しいでしょうが、成績向上にはある程度スイング機会を絞っていく必要がありそうです。

3.まとめ

最後にまとめとして、各打者をスイング率とコンタクト率の高低でそれぞれ分類し、どのようなアプローチをとるべきなのかの傾向を出そうと思います。

スイング率とコンタクト率の平均を中心として、各打者をプロットしたものが上記となります。

主力打者は高スイング率/低コンタクト率と低スイング率/高コンタクト率の2パターンにほぼ分かれていることが分かるかと思います。

ここに各打者においてスイング率、コンタクト率の相関係数の数値に応じてプロットの点を色分けしました。

例えばスイング率の相関係数がプラスの値で、コンタクト率の相関係数がマイナスの値の場合は赤といった具合になっています。

という観点で見ると、高スイング率/低コンタクト率の打者は、青色プロットのスイング率の相関係数がプラスの値、コンタクト率の相関係数もプラスの値が多くなっています。

低スイング率/高コンタクト率の打者は、緑色プロットのスイング率の相関係数がマイナスの値、コンタクト率の相関係数はプラスの値が多くを占めています。

以上より、同じようなアプローチ傾向の打者は、打撃成績が向上しやすいアプローチの形も似てくるのかもしれません。

データ参照

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?