小園海斗の現在地

昨年、高卒ルーキーながら後半戦は一軍のSSに定着し、今年は更なる飛躍が期待された小園海斗でしたが、対外試合開始以降はOPS.551と打撃面で結果を残せず、残念ながら二軍降格となってしまいました。

ここから再び一軍昇格に向けて鍛錬を積むこととなりますが、ここまで残してきた結果より、昨年から変化点や様々な課題への対応など小園が歩む現在地について、下記にてまとめていきます。

1.昨年出た課題

昨年からの変化点について明らかにする前に、まずは昨年出た課題を確認しておきましょう。

上記noteにて昨年の小園の課題を振り返りましたが、そこで挙げた打撃面の課題+αで整理すると下記のようなものになります。

・選球眼のなさ

・低めへの弱さ

・高速変化球への対応

・前捌きが強すぎる

・引っ張り切れない

見境なく積極的にスイングしすぎるが故に四球を勝ち取ることが出来ず、高めには強いものの低めのボールにはからっきしという点が課題として挙げられました。

加えて、前捌きの要素が強すぎるために、カットボールやスプリットといった高速の変化球への対応力が低く、力強く打球を引っ張り切れないという課題も並んであり、この課題を放置したまま一軍で活躍するには難しい状況でした。

このように昨年出た課題に小園自身がどのように対応し、どのような結果が出ているかについて、以下にて確認していきます。

2.課題へのアプローチ

まず小園がこれらの課題にどのようにして対応したのか、2019年シーズン終了後からの各種報道からそれを追っていきます。

「打撃なら(今は)一発で仕留められていないので、少しでもその確率を高められるようにやっています。」と、秋季キャンプではミスショットの多かった打撃について、甘い球を逃さず打てるように鍛錬を積んでいたようです。

>課題克服へ秋からボールの見極めを磨いた。ボールをより呼び込む目的で、これまでバッターボックスの前方に立っていたものを、昨秋から左足を打席最後方まで下げた。

甘い球を仕留めるためにどのような取り組みを行ったかというと、昨年はボール球に手を出してしまうケースが多かったことから、ボールをより長く見るために、上記のように打席内での立ち位置を最後方まで下げるというものでした。

>積極的な打撃スタイルについて小園は「もちろん変えないです。空振りでもいいと思っている。昔、投手をやっていたんですけど、打者に振られるのは嫌だったので」と説明する

上記より、ただ単にボールを見ていくのではなく、積極性は変えずに打ちにいきながらボールをセレクトする形を志向していることが分かります。

>「シンプルに」と強いスイングで確実にボールを捉える目的で、空中で前後に動いていた右足のブレを無くす意識で取り組んでいる

加えてよりシンプルさを追求し、上げた右足の動きを少なくすることにも取り組んできたようです。

以上が小園の今年に向けた取り組みで、持ち味の積極性を生かしながら、昨年打率.213に終わった確実性を上げる意図が汲み取れるかと思います。

昨年出た課題の観点から見ると、選球眼、低めへの対応、高速変化球への対応といったところに重点を置いたアプローチになっていると言えそうです。

3.実戦での成果

では、このようなアプローチを取った小園は上記課題を克服できたのでしょうか?

その前に実戦ここまでの打撃成績を簡単に振り返っておきましょう。

![]()

トータルで72打席と、チーム内でもトップクラスの打席数が与えられていることからその期待が窺えますが、結果は打率.200ジャストでOPS.551と非常に厳しい成績となっています。

ボールの見極めという点で一つの指標となるK%とBB%を確認してみると、それぞれ22.2%と2.8%と昨年の21.3%と3.0%から大きな変化はありません。

ここだけ見ると、選球眼という面には大きな変化はなさそうです。

選球眼という点をもう少し掘り下げるために、スイング率等のデータから打撃の質がどのように変化しているのかを確認していきましょう。

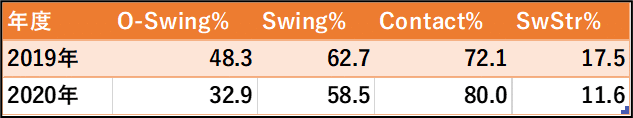

昨年のスイング率62.7%とボール球スイング率48.3%は、リーグ平均の46.0%と28.5%を大きく上回る数値で、ボール球だろうが構わずバットを出していたことが分かります。

今年の同指標を見ると、両指標とも昨年のリーグ平均を上回る傾向は変わりませんが、スイング率はほとんど維持しながらもボール球スイング率は15.4%も低下させています。

加えて、コンタクト率も上げており、出力される打撃成績は変化していないものの、アプローチ面には変化が出てきていることが見えてきます。

ということから、三振が多く四球を勝ち取れないという点は変わっていませんが、ボール球に手を出すケースが減っているあたり、打ちに行きながらボールを見逃すことは出来ていることが窺えます。

それだけに、今後の課題は甘い球をどれだけ確実に捕まえられるかといったところになるでしょう。

ただ小園に対する球種別投球割合を見ると、調整期間ということもあってかストレートの割合が昨年の31.5%から54.0%まで増えているため、昨年よりストライクボールの判別がしやすかったのかもしれません。

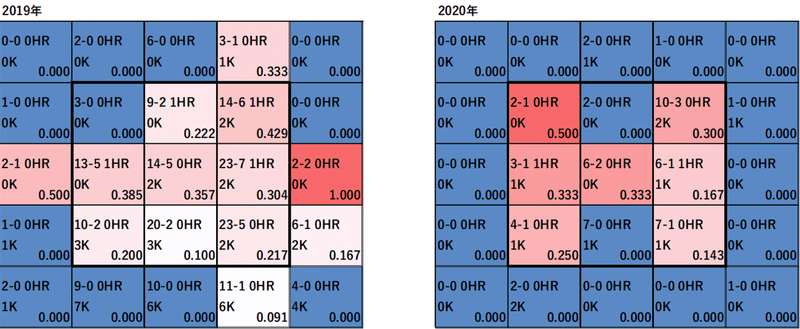

続いて低めへの対応という面についても、コース別の打撃成績から確認していきます。

昨年のコース別成績を見ると、真ん中から高めにかけてのゾーンを得意にしている傾向が見て取れますが、低めのゾーンには少々苦労しており、低めのボールゾーンを振らされて三振するケースも多かったことが分かります。

そこから今年のコース別成績を比較してみると、真ん中から高めにかけてのゾーンを捉えているケースが多いことは変わらないことが分かります。

一方で低めについては、昨年同様に打ててはいないものの、ボールゾーンに手を出して凡退するケースは減少しており、打ててはいないものの見逃せてはいる形となっています。

ですので、低めへの対応についても、一定の成果はあると考えられます。

ただ上述のように、ストレートの割合が多かったという事情もあるため、変化球の割合が増えるであろう公式戦に入り、どのような対応をみせるかでその真価が問われそうです。

最後に高速変化への対応については、球種別成績からその変化を確認していきます。

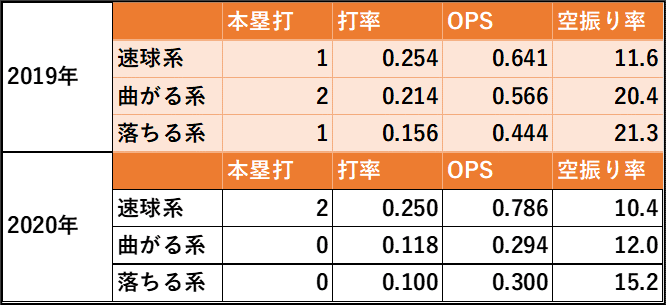

2020プロ野球オール写真選手名鑑さんを参考に、速球系(ストレート/シュート)、曲がる系(カットボール/スライダー/カーブ)、落ちる系(フォーク/チェンジアップ/シンカー)の3つに分類してみました。

昨年は全体的に3分類いずれも良い成績とは言えませんが、中でも変化球に対する空振り率が高く、コンタクト力に問題ありという傾向が出ています。

それに対し今年は、ストレートを長打にするケースが目立ち、ストレートのOPSは伸びていますが、変化球は壊滅的な成績となっています。

ただ空振り率は向上しており、コンタクトすることは出来ていますが、単に強い当たりを生み出せていない状況となっていると言えそうです。

また高速変化球に対しては、135㎞以上の変化球に対する成績を確認しておくと、.200(5-1)2三振という結果となっています。

空振り率は14.3%と変化球全体と比較してもそう変化はなく、高速変化球に対してもコンタクトすることは出来ているようです。

ですので、ここからは単にコンタクトするだけでなく、いかに力強い当たりを多く生み出して安打という結果に結び付けていくかといった点を志向すべきなのでしょう。

4.まとめ

ここまでオフで取り組んだことが、実戦でどのような成果を挙げたのかを確認していきましたが、まとめると下記のようになります。

・選球眼

K%やBB%は変化ないものの、ボール球に手を出すケースは大きく減少しており、打ちに行きながら見逃すことは出来ている。

あとはゾーン内の甘いボールをいかに一発で仕留められるか。

・低めへの対応

低めのゾーンに対して捉えるケースが増えているわけではないが、見逃せるケースは増えている。

ストレートの投球割合が大幅に上昇しているため、公式戦に入り変化球が増えてきたところでどういう対応するのかは見もの。

・高速変化球への対応

昨年はそもそも変化球にコンタクト出来ていなかったのが、コンタクト出来るようになってきており、高速変化球も同様にコンタクトは出来るようになっている。

ただ打撃成績自体は昨年以下となっているため、今後は強くコンタクトすることに目を向けていくべき

昨秋からの取り組みは完全ではありませんが、成果は出ていることが分かります。

しかし、その成果が出力される打撃成績に反映されていないことも事実なので、あとはいかにこれを打撃成績の向上に繋げていくかです。

二軍でも23打席でK%は8.3%と低い数値ですが、肝心の打撃成績は上がってきておらず、OPS.556と苦しんでいます。

まずは二軍でコンタクト力を上げながらも強くコンタクト出来るようになったところで、初めてこの秋から続く取り組みが成功したと言えるのでしょうし、まずは二軍レベルを確実に捕まえることから積み重ねていってほしいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?