「プロデュサーは不死性の夢を見るか?」/相互主観を構築する総合芸術として語る、『学園アイドルマスター』をプレイしたファンの妄言

2024年5月17日。

私は東京出張から大阪へ戻る新幹線の中にいた。

2時間半の道中、Apple Musicの「おすすめの曲」で流れてきたのが、『学園アイドルマスター』の曲だった。

それは、ちょうど前日の5月16日にリリースされた、アイドルマスター6年ぶりの新ブランドの曲。

私はアイドルマスターシリーズのファンだが、何故かこの新ブランドのリリースを心待ちにできていなかった。

なんとなく、「学園」という語彙に、31歳の男は魅力的な響きを覚えていなかったのだと思う。

しかしこれも何かの縁。サジェストトップの「Fighting My Way」を再生してみた。

なんだこれは……

凄まじくカッコ良い。

キービジュアルの立ち位置的に恐らく、ブランドセンターのキャラクターのソロ曲のはずだが、挑戦的で攻撃的。とても主人公の最初の持ち歌とは思えない印象だった。

(こちらの作曲をされたのはGigaさんらしい。納得のカッコ良さである)

アイドルマスターでは、アイドルの卵の女の子たちがそれぞれの理由で、職業として、在り方としてのアイドルを目指す。

その一人ひとりが抱える本気の熱意と、葛藤や障害と、それを乗り越えるストーリーこそが、私がシリーズを通して魅力を感じている部分だった。

学園アイドルマスターは、学園というキーワードから、勝手に

・「部活的なモチーフなんじゃないか?」

・「本気で職業アイドルを目指す、的な熱量がないんじゃないか?」

と偏見を抱いてしまっていた。

しかし、曲は最高である。

ゲームシステムも良く分からないが、期待は持てる。

私は新幹線のなかで、早速学園アイドルマスターのアプリをDLして遊び始めた。

アプリDLから一週間後の5月24日、私は全アイドルのTrueEndを見終わって大量の涙を流していた。

結論から言うと、「アイドルの実在性を感じながら、夢の実現に伴走している」というアイドルマスターの根幹の体験こそを、ゲームという形で最も実現し得たのがこの学園アイドルマスターだった。

とんでもない臨場感。

まるで「娘を育てた」かのような充実感。

そして、目の前の人間の発達に大きく関われたかのような幸福感。

これこそが、私がアイドルマスターというゲームに求めていた体験なのだと強く感じた。

それから、開発者の方々のインタビュー記事を漁ってみた。

「なるほど、あの感覚はこういう設計思想が生み出しているんだ」と納得がいく部分が非常に多かったが、ゲームプレイ時の体験も含めて最も感動したのが、「ゲームでのアイドルの成長に合わせて、実際に歌やダンスが上達していく」というデザインである。

これにはプレイ中、本当に度肝を抜かれた。

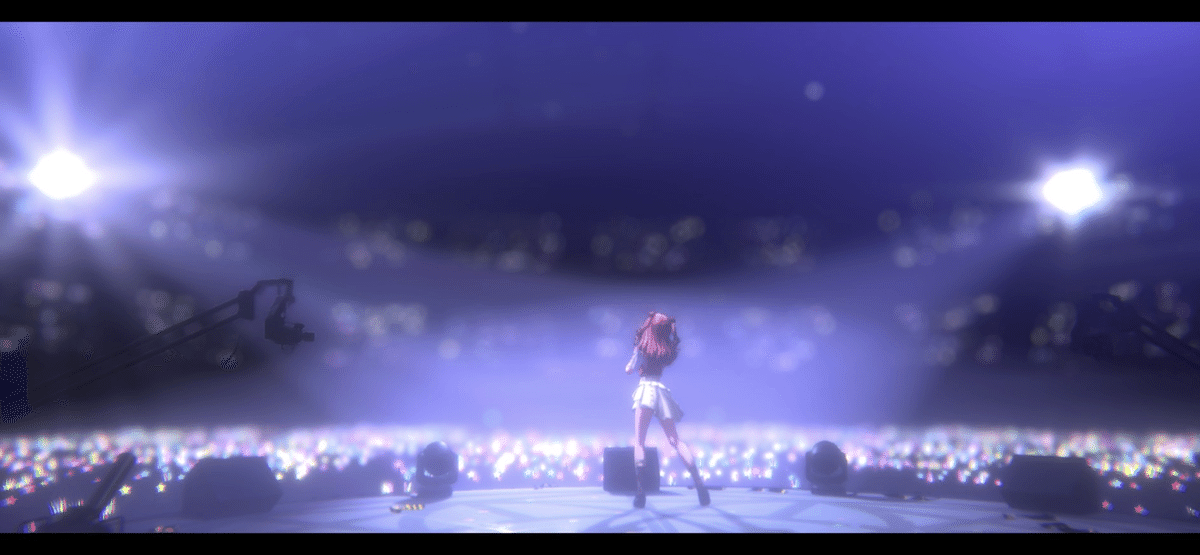

なんと、凄まじい映像クオリティのライブパターンが、少なくとも曲ごとに5つ以上あるのである。

ゲーム内では「中間試験」と「最終試験」という2つのオーディションを突破することで、最後にライブを行うことが可能だが、そのライブのクオリティはオーディションの突破具合に依存する。

そのため、最初のアイドルのライブは本当に酷い。素人目から見ても歌もダンスもヤバい。「小学生の学芸会か?」レベルである(多方面に失礼)。

そんなアイドルも、TrueEndを迎えた際のライブのクオリティは語り尽くせないほど凄まじい。映像のカメラワークも最新のアイドルやアーティストのライブを参考にしたとのことで、まさに「いま、リアルのアイドルのライブを生中継で観ている」ような感覚に引き込まれる。

学園アイドルマスターの大きな楽しみの一つである。

この「アイドルの実力が育っていく」という仕組みの魅力を最大化させるためのコンセプトが、「ローグライク」とのことだった。それは「何度もプロデュースすることで、ひとりのアイドルを大切に育てていく」ということであり、アイドルマスターにおいて通底する根幹の理念の一つであると感じる。

その設計思想についての文章を読んだとき、わたしは高校生のときにゲームセンターでプレイしていた、アーケードゲーム版でのアイドルマスター(以降、「アケマス」と呼称)を遊んでいたときの体験を思い出した。

高校生のときの私は文化系運動部と言われるような吹奏楽部に所属していた。

土日も練習か委託演奏の出張依頼で、年間の休みは年末年始とテスト直前日を合わせて年間10〜20日前後だった。今考えると超ブラックである。

その僅かな休みを利用して、私は萩原雪歩をプロデュースしに兵庫の尼崎から大阪は梅田に通った。

お金も無かったので、手段は自転車である。

『弱虫ペダル』の小野田坂道くんのような感じであろうか。

当時はインターネット上の攻略記事などもそこまで普及していない上に、一回のゲームプレイごとにお金もかかるアケマスは、私にとってテスト前の休日に行ける、応援しているアイドルとの細やかな交流会だった。

当然、そんな僅かな時間ではプロデュースが進まず、アイドルランクが上がらないままプロデュース終了日を迎えてしまい、一からのゲームスタートになる、という繰り返しだった。

私にとっては、応援するアイドルと夢に向かっていく道程を共にしている、という満足感だけでも余りあるものだった。だが、自分の担当アイドルが毎回最初のオーディションで敗北し、アイドルランクが上がらないままゲームオーバーになってしまう。プロデュースの度に、雪歩に上の景色を見せられない自分の不甲斐なさを噛み締めていた。

そのため、アイドルマスターがプレイステーション・ポータブルに移植された際の私の喜びといったら、言葉にできないものがあった。

(家庭用ゲーム機として初期にXbox 360に移植されたことはあったが、私は本体を持っていなかったので悔しい思いをしていた)

「これからは、雪歩と本当にトップアイドルまでの道を一緒に歩めるんだ」

それからアイドルマスターには様々なブランドが誕生し、スマホゲームとしてのリリースも数多くされていく。私は各ブランドで「担当」をつくり、いまも彼女たちのプロデュースをそれぞれのゲームごとに楽しんでいる。

こう見えてそれぞれに印象と性格のギャップが激しい。

アイドルマスターには、そのキャラクターが「いる」ことを感じさせる魔力がある。

誤解が生まれることを恐れずに表現すると、アイドルマスターに登場する女の子たちは皆、「めんどくせー女」であり、「おもしれー女」なのである。

(一般的に「おもしれー女」とは、少女漫画で登場する男性キャラが、主人公の女性を表現するときに使われる)

小学生から高校生にかけて、私は吹奏楽部という「女の世界」に所属しており、その中で同年代の女子と関わる中で女性が持つ不可思議さと理不尽さを知った。「女性とは、理屈では説明できない存在なのだ」と痛感した。

そのため、一般的な恋愛シミュレーションゲームのヒロインのように「万事にとって主人公に都合の良い女の子」ではなくて、アイドルマスターに登場するアイドルたちの「面倒臭さ」と「面白さ」になんとも表現できない実在性と、離れられない魅力を感じてしまったのだ。

彼女たちは皆だいたいバランスの悪い凸凹した性格をしており、それぞれの理由でユーザーに「多分アイドルに向いてないな……」と感じさせる。

ただ、キャラクターそれぞれの壁を、歪さを孕みながらもそれぞれの発達のストーリーで乗り越え、トップアイドルへの道を邁進していく。その歪さを安易に解消せず、抱えたまま飛躍していくのが、非常に人間的である。

ユーザーである我々「プロデューサー」は、小さな選択肢の分岐で彼女たちの能力成長に微細に関わることはできるが、主要な人間発達のストーリー自体には関与ができない。

用意されたシナリオの中で、「プロデューサー」という目線を借りてその場に立ち会うことしか許されない。

それなのに、彼女たちと泣き、笑い、ツッコミを入れ、ときに喧嘩しながら、トップアイドルの道を駆け上がっていく、その主体者としての記憶がなぜかユーザー側に残っていくのだ。

「どこか実在性の説得力がある」。そういった、キャラクターというよりはもはや「人格」の設計が、アイドルマスターブランドの開発チームは非常に巧妙である。

学園アイドルマスターではそのこだわりが更に驚異的なレベルに達しており、「ひとりひとりの完成度に注力する」という思いのもとモデルのグラフィックを6万ポリゴンで作り込んだり、「このアイドルはこんな曲を歌っていそう」というイメージの参考でピックアップした曲の作曲者に直接依頼しにいくなど、「思いついても、そこまでやる?」ということを運営は行っている。

こういった驚異的なまでのこだわりの礎に立つ実在性が、我々プロデューサーの日常を侵食し、一人の人格との関係性の形成に至っていく。

リリース当時は「恋愛シミュレーションゲーム」寄りに見られていたアイドルマスターには、いまや女性Pも多い。

ある人はアイドルとの関係に、「アイドルとプロデューサー」という単なる職業的役割関係だけでなく恋愛感情を夢想するだろうし、ある人は娘と親の関係、もしくは友人のような間柄として捉えている場合もあるだろう。

これらの解釈はユーザーたる「プロデューサー」に一任されており、運営側も「アイドルとは付き合えませんからね!恋愛感情を持ってはだめですよ!」といった無粋なことは言わない。

というかむしろ、アイドル側から「プロデューサーさん、大好きです!」とか言ってくる。それは恋愛的な好意なのか、親愛の情なのかは分からないし、シナリオでは明らかにされない。

こういった解釈の幅も許容されるのがアイドルマスターの特徴である。

私は普段、組織開発という企業組織の永続性と発展性に寄与するためのお仕事をさせていただいている。そのなかで、「相互主観の構築」という話が度々出てくる。

この「相互主観」という考え方は、哲学者のフッサールが唱えたもので、異なる存在である「私とあなた」がお互いの主観を妥協なくぶつけ合うことによる相互作用が生まれ、新たな意味や価値を創造していくことができる、というものである。

この相互主観の構築、というのが組織開発のプロジェクトの場では重要で、「考え方も生き方の背景も違う他者同士がいかに同じ景色を観ることができるか、その過程でいかに新しいものを生み出すことができるか」ということが論点になったりする。

そのためには、一時的に「なにか組織の意志を一つにする祭りをやります!」というような打ち上げ花火的な施策は機能することが少なく、日常と非日常の2つの場の設計が必要になる。

つまり、「ハレ」と呼ばれる、儀式的な非日常の場。「ケ」と呼ばれる、普段から繰り返される日常の場。その2つの場をうまく噛み合わせながら、一つの組織の中で相互主観が形成されていくような活動設計を行っていくのである。

「このアイドルはこんな人物だ!」というのも一つの印象であり、主観である。この主観の形成と更新の場が、「アイドルマスター」でもハレとケ、つまり非日常と日常を横断して設計されているのだ。

アイドルマスターというコンテンツの特殊性は、ここにあると感じている。

「2次元コンテンツのキャラクターの声優が舞台に立ち、歌って踊る」ということを初めて行ったのは、アイドルマスターが最初ではなかっただろうか。

ここは意見が分かれるところで私見が多分に入ってくるが、おそらくファンであるプロデューサーたちは、声優とアイドルを同一視していない。

声優も「アイドルという人格」を現実に根を下ろさせるための一員であり、その人格の体現を最も色濃く背負っている人間ではあるが、彼女たちもアイドルのファンの一人なのである。

そのため、ライブではプロデューサーたちは「アイドルを演じている声優のパフォーマンスを直視している」というより、「声優が羽織っているアイドル人格の虚像に、限りなく実在性を感じながら夢想している」というほうが正しいように思う。

そこにいる全員にとってのアイドルの主観が、パフォーマンス・応援などの行為によりぶつかり合い、全員でそのアイドル人格に対しての「相互主観」の形成に協力しているのである。

視点を変えると、「声優 ≠ アイドル人格」という仕組みは、コンテンツの寿命にも大きく貢献する。つまり「声優の方が結婚したから、このアイドルを推すのを辞める!」ということが非常に起こりづらいのである。

(更に言うなら、声優の見た目の変化なども、影響がゼロとは言わないが一般的なアイドル業よりは非常に少ないだろう)

こういった構造は、もはや総合芸術と呼んで差し支えないのでは、とさえ思う。

様々な専門家たちがこの空想のアイドルの人格に骨と肉を与え、声優の方がその皮を羽織り、ファンたちがその人格と日常的に接点を持ち、アイドルとの絆を更新していく。

全員で、半永続的に更新し続ける、虚像の人格が進む物語。

永遠に終わらない青春劇。

オタクの理屈ぶった早口はこの辺でやめておこう。

私が言いたいのは、「アイドルマスター」という多くの人達が主体的に関わり続けることで今もまだ進化している構造の懐の広さと設計の美しさが素晴らしい、ということである。

そして技術の発達により、より様々な新しい取り組みが可能になっていく。

更に実在性が感じられるようなゲーム性や、新しい場が生まれていったりもするだろう。

まだVTuberという存在も一般的でなかった2020年7月には、モーションキャプチャー技術を活用した配信ライブが行われた。

これも「新しい技術があるが、これをアイドルマスターで試せないか?」という打診のもと、生まれたとのことである。

ケの場が更新され続けると、ハレの場での自由度も上がり続ける。何が生まれるのか、もはや想像することすら難しい。

15年前の高校生の頃とは違い、私も一端のおじさんである。

この更新構造に対して、お金という力を使ってより主体的に参加することが可能になった。

これからもアイドルマスターという臨場感と実在性が更新され続けていく総合芸術の進化を楽しみにしながら、今日も咲季ちゃんのA+評価のプロデュースを目指して学園に出勤しようと思う。

参考にさせていただいた記事

どうして、「学園でアイドルマスター」なのか? 開発陣にぶっちゃけ聞いてしまう、『学園アイドルマスター』ができるまで

『アイドルマスター』シリーズ完全新作『学園アイドルマスター』とは?小美野P×伏見つかさ先生が描く、個性豊かな“問題児”たちの成長物語

「アイドルマスター」15周年 600億円市場を生んだアイデアの種

人気ゲーム「アイマス」 ユーザーに役割を負わせたのが成功の鍵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?