ぬくぬくとこたつでくつろぐようなコミュニケーションをして早10年

「なんかよくわかんないけど、3人が楽しそうなのが、いいと思うんだよね。へんなモチベーションがあって、誰にも頼まれてないのに、ずっと続いてるのも」

大学4年生のころから10年以上、同級生3人でSalmonsというユニットをつくって、週末は一緒になにかしている。

途中途切れたこともあったし、2人になった時期もあったし、物理的距離はだいたい遠かった(石巻、東京、愛知、トルコにカメルーン!)し、仕事もばらばら(メーカー、コンサル、協力隊、出版社、リクルート)だけれど、30歳を過ぎた今も飽きずに続いている。

20代の頃は、社会貢献や起業をしたいような気持ちもあって、インキュベーションにはいったり、徹夜で写真展もしたりした。

冒頭の言葉は、インキュベーションで担当してくださったメンターの方がかけてくれた言葉だ。

なにか成し遂げとという謎の焦燥感があった当時、「優しい言葉をかけてくれるなぁ」くらいに思っていたのだけれど。

それから3年ほど経って、活動もだいぶ緩やかになった今(毎週末zoomで、3時間くらいしゃべってnoteを書くだけという緩さ)、優しさというより、純粋に感じたことを言ってくださっていたのだなと思う。

そして、この言葉がどこか支えになっている。

他人や社会の役に1ミリも立たなくたって、いいじゃないか。

大人になって、生きていくうえで、楽しくて、安全な場を持っているだけで、ばんばんざい。

なんか楽しくて、居心地がよくて、なんの義務も利害関係もない場が、ずっと続いているって、意外とすごいことかもしれない、と。

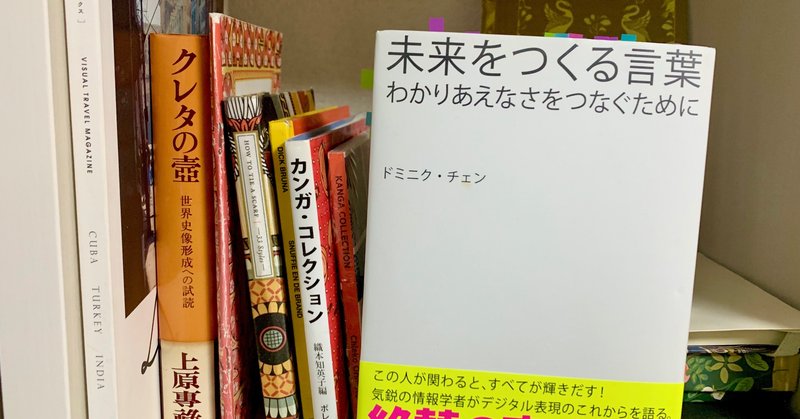

最近読んだ本で、面白いと感じる要素が多すぎて、うまくまとまった感想を書けずにいるものがある。ドミニク・チェンさんの本だ。

そのなかでも特に印象的だったのが、最後の章にあった「共話」というコンセプトだった。

共話とは互いの発話プロセスを重ね合う話法であるのに対して、対話とはターンテイクを行い、互いの発言をなるべく被せ合わせない話法であるといえる。

対話では、発話主体は明確に区別され、相手が言ったことを受けて次の発話内容が決まる。対して共話では、フレーズの主語が共有されることで発話主体の区別が曖昧になり、内容はリアルタイムに生成される。

だから、対話では個々の主体の差異が明確になるが、共話のなかでは主体がコミュニケーションの場に溶け込んでいく。

ああ、私たちは、ずっと「共話」していたのか、と思った。

「家、全然ずっといれる。在宅勤務はやりにくいところあるけど、在宅は無限にできるかも」

「睡眠時間のびてるのが、幸せ」

「最近、5年前に大塚君の結婚式でもらったハーゲンダッツ券で、アイス食べてる。おいしい」

「全然関係ないけど、今週読んだ本が、社会学なかんじで」

「あーそれおもしろそう。先生、元気かな」

本当にとりとめもないことを毎週、何時間も話している(とりとめがなさすぎて、思い出して、書き起こすのが難しかった)。脈絡がない話をしても、内容の生産性がゼロでも、だれも気にしない。

そして、ハーゲンダッツを食べたのは私だということ以外は、誰がどの話をしたのか思い出せない。まさに「共話のなかでは主体がコミュニケーションの場に溶け込んで」いっている。

この3人と+他の誰かで話すと、「このオチなし、ツッコミ不在なのが、3人らしいよねぇ」と言われる。

本のなかでは、こんな引用もあった。

「共話」的な話し方のほうが楽しいからであり、気が楽だからである。全部言わなくてもわかってくれる相手がいることは、心を暖かくする。同じ気持ちの人間と一緒にいることを心づよいことである。「共話」が通じない相手と話をするのは、気が重い。こたつに入っていると、外へ出ていくのが面倒になるのと同じである。

「共話」的な話し方が可能にする、ぬくぬくとこたつでくつろぐようなコミュニケーションが、現代人の精神生活をどんなに支えているか、計り知れないものがある。〔以上、水谷信子、1993より〕

ぬくぬくとこたつでくつろぐようなコミュニケーション。

これだったのか、と思った。

私たちは、ずっとこたつでぬくぬく、おしゃべりをしている。

たまに写真展やウェブメディアをつくったり、イベントに登壇するけれど。

すぐこたつに戻ってしまう。

「共話が通じない相手と話をするのは、気が重い。こたつに入っていると、外へ出ていくのが面倒になるのと同じである」

とてもわかる。だから、展示やイベントの準備のための「こたつ」だと思っていたときは、大変だった。こたつからでなければ…でも、こたつっていいよね~の繰り返しだ。最近は、わりきってこたつを満喫している。

この10年、私たちは自らのユニットSalmonsのキャッチフレーズを、幾度となく変えてきた(そういうのを考えるのが好きなのだ)。

鮭のように社会の流れに逆らう Salmons

日本にアフリカ・ムーヴメントを Salmons

ステレオタイプに流されない、鮭系アフリカユニット Salmons

違いがあるから、この世は面白い Salmons

鮭らしい勢いが感じられる。そして、1年程前に考えた最新のものが以下である。

週末に日々感じた違和感をおしゃべりして、写真展や4コマにしたりする3人組。ユニット名のSalmonsは、「鮭のように流されないようにやっていこうね」という気持ちから。

はからずも、なんだかとても「こたつ」感があるな、と思う。

「おばあちゃんになっても、この活動してたらすごいよね」という話をよくする(これも思えば、誰の発話なのかは、わからない)。

歳をとって死んだときには棺桶に、3人の共有財である、一緒にアフリカを旅したときに買った大量のアフリカ布を入れようという話をしたりする(これも誰の発話かわからない)。

来週の日曜も、13時半からこたつのコミュニケーションをする予定だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?