『怪物』をホーチミンで見る

『怪物』が、ベトナムで公開していた。

是枝監督×坂本裕二さん脚本、絶対見たいと思っていたけれど、配信待ちかなと思っていた。

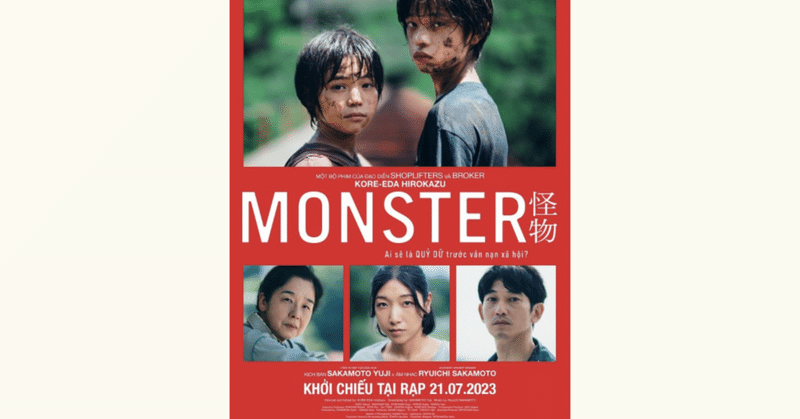

だから、映画館のサイトであの赤いポスターに気づいたときは、嬉しかった。

英題が“Monster”で印象が違いすぎて(パニック映画みたいに思えるし、浦沢直樹を思い出さずにはいられないし)、一瞬見逃したけど。

ベトナム語・英語字幕の日本語音声。日本の映画館とほぼ変わらない、映画体験だった。

是枝監督が切り取る自然な子どもの感覚、坂本裕二さんの少し笑えるセリフと怒涛の伏線回収。坂本龍一さんのピアノ。

辛くなるエピソードも多かったけれど、その美しさとエンタメ性でひきこまれた。

どうやったらこんな映画をつくれるんだろう。というのが、エンドロールを見ながらの気持ち。

帰り道、夫と感想を話しながら、じわじわと沁みてきた。

(以下、具体的なネタバレではないものの、テーマに関わる話はしている感想です)

人は、自分で思う以上に、物事の一部の側面しか見ていない。それも、大切な人やものに関わるときほど。

というのを、まざまざと見せつけられる構成。

異なる現実を前に、必死に模索する登場人物たちに、毎回感情移入してしまい、なかなか心が疲れた(伏線回収のエンタメ性や、映像の美しさがなかったら、心が折れたかも)。

現実世界での自分の不安や怒りの危うさに、直面させられるようだったから、疲れたのだと思う。

そのメッセージは恐ろしいし、『怪物』というタイトルは、だから、とてもしっくりくる。

その恐ろしさに光をあてた映画が、カンヌ脚本賞を受賞しているのは、少し希望があることなのかもしれない。

自分が見ているものを疑って、もう少し物事をじっくり見てみようという人は、増えているということかもしれない。

それとも、むしろ減っているから、こういう映画が評価されるのか?(SNSやYouTubeのコメント欄を見ると、そんな気もする……)

今回、ベトナムで見たこともあって、日本の地方都市のひっそりとした静けさと、憶測の伝搬、物事を隠さなくてはいけない息苦しさも印象に残った。

森と湖はきれいだけど街は灰色で、川は汚いけど街はカラフルなホーチミンと全然違う。

スラムダンクとコナンの大規模な宣伝におされているからか(ポスターさえなかった)、観客は私たちのほかに20人もいなかった。

わいわいいつも騒がしいホーチミンの人たちは、映画を見てなにを思ったのだろう。

もっとはっきり話せばいいのにと思った?

みんなおしゃべりであったって、憶測で物事が見えなくなるのは、どこの国も同じなのかな。

疑問の一部に答えてもらったかんじのする考察note(ネタバレあり)↓

今年のカンヌは、ベトナム映画もカメラドール賞に選ばれているらしい。

『怪物』の前に流れていた予告がとてもよかったので、こちらも見に行きたい。

脚本の大きなアイデアはすべて、「聖なる呼び声」によるものだと思っています。

その声は、社会のどの階級に属しているかに関係なく、すべての人の中に常に存在し、様々なタイミングで現れるものだと思うんです。

その内なる衝動から、過去と現在の自分の経験や行動に基づいて、キャラクターを作っていくんです。

私が映画に敬意を表する理由は、映画は自分の観点を最も明確に表現できるからです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?