核禁条約に批准しない日本政府を批判します

今日、2021年1月22日、核兵器禁止条約が発効する。唯一の被爆国として真っ先に批准するのが当然の日本は、あれこれ理由をつけて批准していない。しかし、どんな言い訳も通用しないと私は思う。核兵器は地球上にひとつも要らないのは明白だ。

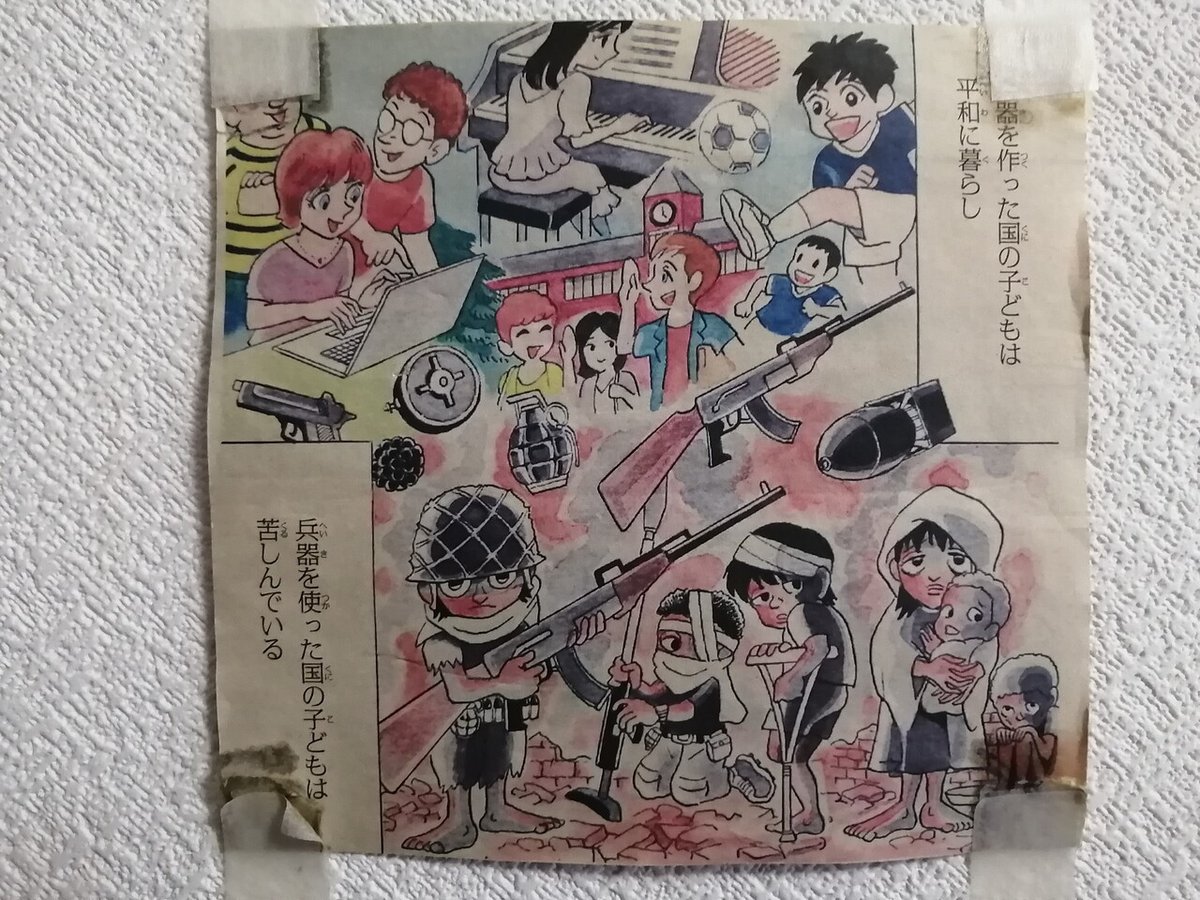

壁に貼られた新聞記事

我が家の壁に貼られた一枚の新聞記事。セロテープののりがにじみ、紙が日に焼けて変色している。

これは数年前の毎日小学生新聞の記事だ。夫が切り抜いて子ども部屋に貼った。お金持ちの平和な国が兵器を作って儲けている。2014年4月、「武器輸出三原則」が見直され「防衛装備移転三原則」に変わり、実質日本は武器をつくる産業を公に認めたということをどれだけの日本人が知っているだろうか(私はつい最近知った一人。私だけが無知なのだったらいいが)。

兵器が使われた国ではまともに暮らすことができない家族、職のない大人、満足に教育の受けられない子どもが貧しさにあえいでいる。もしこれから10年後にはその国の政治経済が安定したとしても、今教育を受けられない子どもたちが10年後の国を背負って立てるだろうか。その国を安心して暮らせる平和な国にするためには教育が必要だ。戦争は教育の機会を奪う。それはあってはならないことだ。

プライベート・ライアン

先日、子どもたちに「プライベート・ライアン」(監督:スティーブン・スピルバーグ、主演:トム・ハンクス)の冒頭部分を見せた。

第二次世界大戦中の有名な戦いのひとつ、ノルマンディー上陸作戦が決行された時の戦闘シーンだ。一瞬で亡くなる者、ちぎれた腕を持ってさまよう者、腹からあふれ出る臓物を押さえながら叫ぶ者、「助けてくれ」の声、血にそまった海…。非常に凄惨なシーンなので子どもたちは途中から後ろを向いたり、俯いたりして、目を背けていた。

冒頭20分のみを見せて映画を止めた。「もう見たくない」と子どもたちは口々に言う。途中から正視できなくて当たり前、これ以上見られないのも当たり前だ。それでいい。それが正しい。

兵器を使われた国では、民間人が長い間苦しめられる。では、兵士なら戦争に行ってもいいのか。兵士は死んでもいいのか。

そもそも、武器を使って戦争をすることの是非。これも答えは明白だ。

修学旅行の中止

私が子どもの頃はまだ戦争体験を語ってくれるお年寄りが生きていて、戦中戦後の暮らしがどんなだったかを聞かせてくれた。だが、うちの子どもたちは、戦争は遠い過去、もしくは知らない国の出来事だと思っているように見える。今年は新型コロナの感染予防のため、修学旅行で行くはずの広島にも行けず、子どもたちが戦争について知る機会がひとつ減った。

戦争について学ぶことは、戦争を繰り返さないために非常に重要だ。

声を上げること

これから10年後、20年後、もっと未来にも、平和で安心して暮らせる世界を子どもたちに残してあげたい。戦争も、兵器も、世界中の国が「いっせーのーで!」で同時に放棄できたら一番いいのだが、それは難しい。領土問題、宗教問題、民族の対立など、戦争に発展しかねない火種をなくす取り組みがまず必要だ。そして同時に軍縮に取り組まなければならない。でも、どちらも「今のわたし」にできることとは言えない。

今の私にできることはなんだろう。すぐに思いつくものがふたつある。ひとつは戦争について知る事だ。戦争体験に目と耳を傾け、戦争の歴史を学び、日本政府や各国の態度に注目すること。日本の平和について考えるなら、9条が話題になりがちな憲法のことも学ぶ必要があるだろう。(こちらの本は憲法について子どもと一緒に読みやすい)

子どもたちも巻き込んで、一緒に学びたい。

もうひとつは声を上げることだ。戦争は反対だ、核兵器は反対だ。積極的な平和主義の立場を貫きたい。

サポートありがとうございます。貴方がいい時間を過ごすためのお役に立てたなら見に余る光栄です!