「Dr.STONE(ドクター・ストーン)」と国立科学博物館のコラボ企画展。超ド文系のわたしが、アニメに導かれて科学の世界にドはまりした件

毎年夏休みには、息子を連れて、上野にある国立科学博物館の特別展に行く。

超ド文系で科学知識ゼロのわたしと裏腹に、息子は生き物や科学の展示が大好きなのだ。

国立科学博物館は、日本の科学研究の中心なので、常設展示も実はとてつもなく広いのだが、ほとんどの場合は特別展でヘトヘトになり、常設展は見ずに帰っていた。

だが今回は、特別展に加え、息子がドはまりしているアニメ「Dr.STONE」のミニ企画展示があるとのこと。小さな展示コーナープラス、常設展を巡るウォークラリー的な企画。

特別展の化石ハンター展が、いつもより小規模だったので、時間ができ、こちらのミニ企画展も見に行くことができた。

1.「Dr.STONE」は、ガチ科学を使いこなす「愛と勇気と冒険」マンガ

「Dr.STONE」は、かの有名な週刊誌、ジャンプ連載マンガで、いまはアニメ化もされている。アマゾンプライムやネットフリックスで視聴できる。

コロナで休校の時期に息子がこのアニメにはまり、半ば強制的に一緒に見せられたのだが、いまではその面白さにすっかりはまってしまった。

簡単なストーリーを載せておく。

石器時代から現代文明まで、科学史200万年をかけ上がる!

前代未聞のクラフト冒険譚(アドベンチャー)、ここに開幕!

全人類が、謎の現象により一瞬で石化して数千年――。

超人的な頭脳を持つ、根っからの科学少年・千空が目覚めた。

文明が滅んだ石の世界ストーンワールドを前に、

千空は、科学の力で世界を取り戻すことを決意。

新たな仲間を集め『科学王国』を作りあげる。

いきなり人類が石化して、数千年後にいきなり科学少年が目覚めるって展開は突拍子もなくて、いかにも「ジャンプ」なのだが、きっかけなんか、どうでもいいくらい話が面白い。

主人公が目覚めた数千年後の世界は、もう人の気配もなく、すっかり人類が出現する前の荒野だ。そこから科学の知識を駆使して、あらゆるものを作りだす千空がひたすらスゴイ。

そしてさらにすごいのが、突拍子もないストーリー展開の裏に、しっかりとした科学考証が入っていること。

適当な知識ではなく、まじめな科学の手法をもとにした内容なので、科学のお勉強にもなってしまい、目からウロコの知識が満載で、「ほぉおーーー」と感心しながら見てしまう。そこに熱いストーリーが展開されていて、ほんとうにすごい作品だと思う。

アニメなら、アマゾンプライムとネットフリックスでシーズン2まで見られるので、ぜひ。シーズン3が来春公開予定。

2.「Dr.STONE」ミニ展示は、小規模ながらも楽しい

博物館て広々として結構歩くので、特別展の後に余力が出るか心配だったが、今回の特別展が割と小規模だったので、時間があまり、インドアでモヤシな息子の体力もギリ持ったので、「Dr.STONE」ミニ企画展へ。

こちらは常設展示の中の一角にコーナーを設けた展示に加え、広大な国立科学博物館内にある常設展のキーポイントを回ることで、QRコードから「Dr.STONE」のキャラクターによる解説を聞くことができる。

ミニ展示は、科学少年「千空(せんくう)」とマジシャン兼メンタリストの「あさぎりゲン」による解説。

何もない場所から科学の知識を使ってじゃんじゃん文明の機器を作り、200万年の科学史をかけ上がっていく姿がたまらなく痛快だし、さらに、今わたしたちが当たり前に使っているものが、どうやって作られているかの原理もわかって一粒で二度美味しい。

シーズン2の最後に主人公たちが作り上げた戦車「スチームゴリラ号」の模型。蒸気機関とか18世紀になってから登場したのに・・・原始時代からどんどん科学で時代を追い上げる主人公が神ってる。

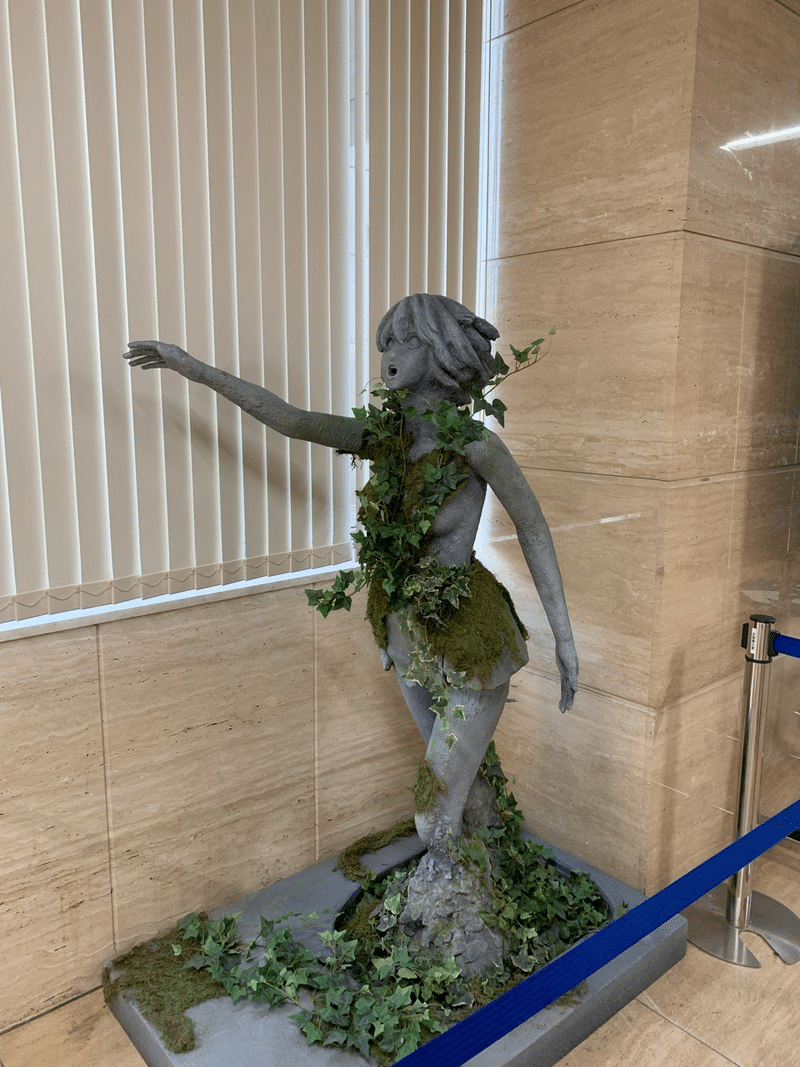

石化しちゃった像の模型

3.「Dr.STONE」のキャラクターに導かれ、常設展の魅力にハマる

だいたい、特別展の中身が濃すぎてへとへとになり、いままできちんと国立科学博物館の常設展を見たことがなかった。

今回は、常設展のさまざまな場所に、Dr.STONEのキャラクターの音声案内が聞けるポイントがあって、ウォークラリー的にそれを回っていきながら、漫画のストーリーに出てくる科学の知識を見ていくという企画。

国立科学博物館の常設展はすごく広くて、広々とした本館が地下3階~2階まで、日本館という付属施設が3階建て。各テーマごとにフロアがわかれて、さすが国立、最先端の研究を楽しくわかりやすく展示している。

いつかちゃんと見たい、と思いながら、気づけばいつも特別展に行ってて、まじめに見たことがなかった。

今回も、常設展を見るチャンスだな、と思いながら、体力がない息子のことだから、きっと途中で帰ろうっていうと思っていた。

なので、息子が音を上げる前に、わたしが個人的に見たかった「元素周期表パネル」の場所だけ先に行くことに。

超ド文系のわたしは、学生時代は科学への興味がゼロだった。

恥ずかしながら、なぜ空が青いのか?さえも考えたことなかったし、地球が丸いことは知っていたけど、それ以上のことは全然興味がなくて「別に。」とグレた沢尻エリカのような感じだった。

そんなわたしも歳をとって、息子がこういう科学のネタを面白がるので一緒に見ているうちに、「地球すげー」とか「科学スゲー」というのが分かってきて、いちいち感動するオバサンに進化している。

そんな、ド文系なわたしがぜひ見たくなった元素周期表。

すい、へー、りー、べー、ぼくのふね

って覚えた記憶しかなく、それが何かさえ分かってない状態だった。

「Dr.STONE」のアニメを見ると、何もなかった時代から今のような便利な時代になったのは、さまざまな人が試行錯誤して見つけた発見や発明が受け継がれ、進化したものだとわかる。

そしてそれが「科学」という分野の事象だとわかってくる。今さら分かって申し訳ないけど、ほんとごめん。科学ってすごいんだね。

アニメ内で主人公が石を溶かすための物質だったり、戦車を作るための素材だったり、物質を表すのにも必ず出てくるのが化学式で、それのベースとなるのがこの周期表って気づいてから、なんか興味がわいた。

そういえば前に特別展で見た「宝石」も、実は全部化学式で表されていて、え、そうなの?みたいな新鮮な気持ちで見た。

ドクターストーンのキャラクター解説によると、この国立科学博物館に展示されている元素周期表は、元素の実物が可能な限り一緒に展示されている珍しい周期表らしい。確かに、金属のようなものが一緒に展示されている。

「放射性物質のようなやべえモノはさすがに展示できねぇけどな」という主人公の解説通り、周期表の下の方はぜんぶ放射性物質のマークで、名前を見ると、「セシウム」とか「ウラニウム」とか「キュリウム」とか、ああ、別の話で聞いたことあるわ。って元素が並んでいた。下の方は科学の闇も見える。

4.大スケールの常設展を見ながら、過去の名もなき科学者たちに思いを馳せる。

ここの元素周期表が展示されている周りにも、化学系の展示がたくさんされており、ついつい寄り道してあれこれ見てしまう。

電気の単位ワットとか、色温度のケルビンとか、そういうものが体感できる設備なんかがある。これ一日遊べるじゃん。さすが国立博物館。

面白そうな展示が山ほどあるのだが、案内されるポイントまで急ぎ足で進むので、見られてない展示もたくさんある。この常設展は本当に腰を据えてがっつり見に行かないとだな。

うっかり寄り道しながら見ているので、思ったより時間がかかる。

わたしの足もクタクタだったので、体力がない息子は音を上げるだろうと踏んでいたのだが、Dr.STONEの解説がよほど面白かったのか、常設展に驚いたのか「次のポイントも行く」と言い出して、結局全部のポイントを回ることになった。結局、14か所回った。

ドクターストーン効果、すごい。

博物館の展示では、アニメに関連する展示スポットをメインに解説してくれ、ああ、あのシーンね、と具体的に理解できて面白い。

ドクターストーンの本編内では、船を作ったり、レコード(蓄音機)を作ったり、科学の知識をもとに、さまざまな文明の機器をじゃんじゃん作り出していくのだが、それってずっと昔の人が少しずつ試行錯誤して、知恵を積み重ねてきた結果だ。

歴史では「〇〇の発明」としか書かれないけれど、そこに至るまでに、さまざまな試行錯誤があって、やっとそれが成功して、の繰り返しなんだなぁ。としみじみしてしまう。

そして、ひとつの発明の裏に、歴史に埋もれた名も知れない数々の人たちがいるのだろうな、と思いを馳せる。そう考えると、見えない過去の人たちの生きた瞬間、その瞬間まで本当にまぶしいなぁと思う。

息子のドクターストーンの食いつきがあまりにすごかったのと、わたし自身がアニメの内容を忘れてしまっていて、何度も見直したくなり、帰宅してからマンガ26巻を大人買いしてしまった。

アニメだとシーンが流れてしまうけど、マンガだとわからなかったところを読み返すことができるから好き。そしてアニメで端折られてる部分も結構あるから、1巻から興奮しながら読みはじめている。コミックスも控えめに言って最高だ。

5.ちっぽけな自分も、世の中のなにかに貢献できるかもしれない。という希望

こうして、ド文系のわたしが、息子に導かれ、アニメに導かれて科学って面白いなー、すごいなぁと思うに至り、国立科学博物館を堪能したわけだが、

科学は、科学者だけが作り上げたものではなく、その周りに当然協力者がいたりするわけで、その世に生きた人々がいて、その中で科学に興味を持った人がいて、そこから出来上がったものだ。

そして、その一つ一つの発明や発見の裏には、名前も知らない人々がたくさんいたわけで、そういう意味では大きなことを成し遂げなかったとしても、ちっぽけなわたしでも、この人生で何か後世に少しでも残せることがあるんじゃないかなぁと思えてくる。

たとえばわたしが今書いているブログだって、noteがサービス終了したり、サーバーが吹っ飛ばない限りは半永久的に残るはずだ。

アラフィフ主婦として感じたことを書き連ねているだけだけれど、その中にもしかしたら、なにかしら役に立つことが埋まっているかもしれない。

何がどう転ぶかなんてわからない。

だからやらない。じゃなくて、自分なりに自分のやっていることに意味を見出して粛々と行動する、ってきっと本当に小さくても、バタフライエフェクト的に世の中の何かしらに影響があるんじゃないかと思う。

そう考えるとワクワクするし、楽しい。

科学の歴史が200万年かけてここまできたらしい。わたしの人生は長くて100年。もう48歳だから、長くてもあと50年。

地球や人類の歴史からしたら一瞬だし、そんなわたしがいる意味ってなんだろう?と思うこともある。

だけど長い目で見れば確実に人類は進化してて、そこの途中にいさせてもらっているのだから、わたしはわたしなりにやれることをやってみよう、と思う今日この頃だ。

今日もお読みくださりありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?