たまさか家族/私 (その2 ここにいることの確かさと不確かさと)

2020年3月からの数ヶ月は、誰しも家族の形を見つめ直す機会があったのではないだろうか。コロナ危機の下でのステイホーム/自宅蟄居は、私にとって自分という個人の存在と家族について思いを巡らす期間であった。

今年の1月から2月にかけて見た3人の美術作家の作品から汲まれたものが、日頃から自身と家族について思うところと重なったので、言葉にしてみようと思う。その1に続き、その2は、川辺ナホさんの作品《 確率的滞在 / Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 》。

川辺ナホさんも私と同じくドイツ在住の美術作家。《 確率的滞在 / Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 》は、ドイツの港湾都市ハンブルクと大阪市間の姉妹都市30周年を記念して、昨年大阪で開かれた展覧会として発表された。

はじめから海を渡っての交流を意識した企画は、「ドイツ語を母国語としない、出身地がドイツ以外の美術家らによる展覧会」として、具体的にはハンブルク在住の外国人アーティスト12人の作品を展示するとともに、川辺さん自身がその彼らに質問を投げかけたインタビューを音声として記録し、サウンドコラージュとしてヴィデオ作品とともに発表している。

日独姉妹都市というくくりにも関わらず、ドイツ人が含まれていない。だがこれもまた、近年積極的に移民を惹きつけ、受け入れてきたドイツの姿とグローバル化したアートの世界を映し出すものだろう。

私が見たのは、今年に入ってからハンブルクで発表されたもの。ここでは展覧会の中でも川辺さん自身の編集によるヴィデオ作品、展覧会と同名の《 確率的滞在 / Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 》に触れてみたい。

日本、中国、韓国、ガーナ、ギリシャ、ブルガリア等々、様々な国々からやってきてドイツに居着いたアーティスト達は、互いに異なる文化を背景に、次第に現地の文化に馴染み同化することにより「入れ子構造のような文化的アイデンティティ」を身に付けてきたようだ。外国人である彼らの口からそれぞれの母国語の響きを背負ったドイツ語で紡がれる言葉は、いまここにその音を共振させていることの偶然性を見せつける。

「故郷」に対する思い、「外国人」というアイデンティティの有無、等々-の質問に対して言葉達は、異なる形で開かれるーええ、そうですね、ーいや、ちがうな。ここで語られるドイツ語の音は、日本語の文字に書き現わされた言葉とともに、外国人として一色に括られることに抗うように、共感と違いとのズレを示しながら、ポリフォニーを奏でる。同質性と異質性が、共存しながら波のように重なり合う。

展覧会/作品のタイトルとなっている「Aufenthaltswahrscheinlichkeit」は、「確率密度関数」と訳される量子物理学の用語だという。「(物質の)最少単位である粒子が、点として観測できるが同時に波でもあるため、(中略)重なり合った「状態」として空間の中に存在している」密度のことを指すそうだ。それを川辺さんは、「確率的・滞在」と本来のドイツ語の指す言葉の意味に沿って訳すことで、粒子のような一点に過ぎない個人の存在の不確実性、偶然性をあぶりだす。ここにいること/いないことの確率。そもそもは遠くの地で別の言語を話していた彼ら、流れ者のように彼の地に辿り着いた彼ら、私たちが、ここで出会い、同じ言語で語り始める。控えめな声の集まりは、波のように、形を成しては崩れ、たゆたうように。

ところで、コロナ禍の暮らしを振り返ってみる。ロックダウンによって必要最小限の単位、世帯以外との接触を絶たれた時、その組み合わせの不条理に慄くことはなかっただろうか?パートナー、子ども、親、あるいは同居人、ルームメイト、あるいは自分独り。肉親であっても、他人であっても、封鎖のその時にたまたま居合わせた者同士で、一つの単位となる。その他との接触禁止。遠くの恋人に会えない、正当な理由なく人と会えない。老親を訪ねてはいけない、孫は祖父母と会ってはいけない。肉親の生死にすら立ち会えない。

「家族」-自分にとって最も大切なもの。とはいえ、いまここで、こうして共にいることになったのは、偶然の出会いの賜物だ。たまたま人生のどこかで出会って、生まれてきて生活をともにしている個人の集まりである、家族という世帯。コロナ禍の下、個人がこの世帯という絶対的な一つの単位に還元されてしまった。この世帯に括られた不自由は、逆に私たちが社会的存在であるということを、改めて知らしめたのではないだろうか。たとえ愛する家族であっても、自分はそれだけに帰属するわけではない。他の誰かと交わる自分の声を聞きたい。

個はその単位に呑み込まれ、世帯という量的単位としてしかカウントされない。個である自分の発するエネルギーが、外へ発散されずに一つの波としてのみ捕らえられるもどかしさ。

あるいは、単身世帯についても考えてみる。たった独りで世帯という量を背負うこととなった一人であることということの重みは、計り知れない。寄り合う隣人もなく、ここに一人留まるままで、いかにしてエネルギーとなる波が起こるのだろう。

外出制限によって、常よりさらに有り余る時間を埋めるように、自叙伝を紡ぐという祖母がいた。美術作家である川辺さんは、アトリエにこもって、沢山の小さなドローイングで大きな紙を埋め尽くし続けたそうだ。

過去のアイデアスケッチなどを丁寧に蘇らせて、いまここに、描き留める。自らを振り返ることで取り戻す過去の時間と、自らの手から生み出すドローイングの占める小さな空間によって、その課せられた量を満たすということか。思い思いの大きさで不均衡に並んだいくつもの小さな素描や言葉は、幅1メートル超の大きな紙の上で、小さな振動を起こさんばかりに一つ一つの存在を示している。

一人暮らしの人と、複数名で構成される家族が一世帯として同等にカウントされる、不均衡。日本政府によるマスクの配布は笑い話にすらならず、個人としての存在を否定しようとする政治的態度を見せつけられて、絶望を深くしたのは私だけではなかったのではないか。

が、ここでも如実に、”量としてしか測定されない私たち”とはいえ、それに抗う”粒子のような”微細な存在は、こっそりと、そこここに出入りし、他者と自分の存在を確認し合う。公園での社会的距離を保った短い立ち話、遠慮がちに道端ですれ違う微笑みは、私たちをひとときの自由な海に解き放つような小さなさざなみのようであったろう。

一つの暗箱の中に、頭部を寄せ合う二人。コロナ禍の今となっては滑稽なほどに密な空間を共有している二人だが、これは先のヴィデオ作品《 確率的滞在 / Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 》の川辺さんによるその友人のアーティストとのインタビュー風景である。遠く離れた地からドイツへやってきた二人、ここにいることの不確かな存在である移民の二人が、ここで確かに言葉を交わしている。

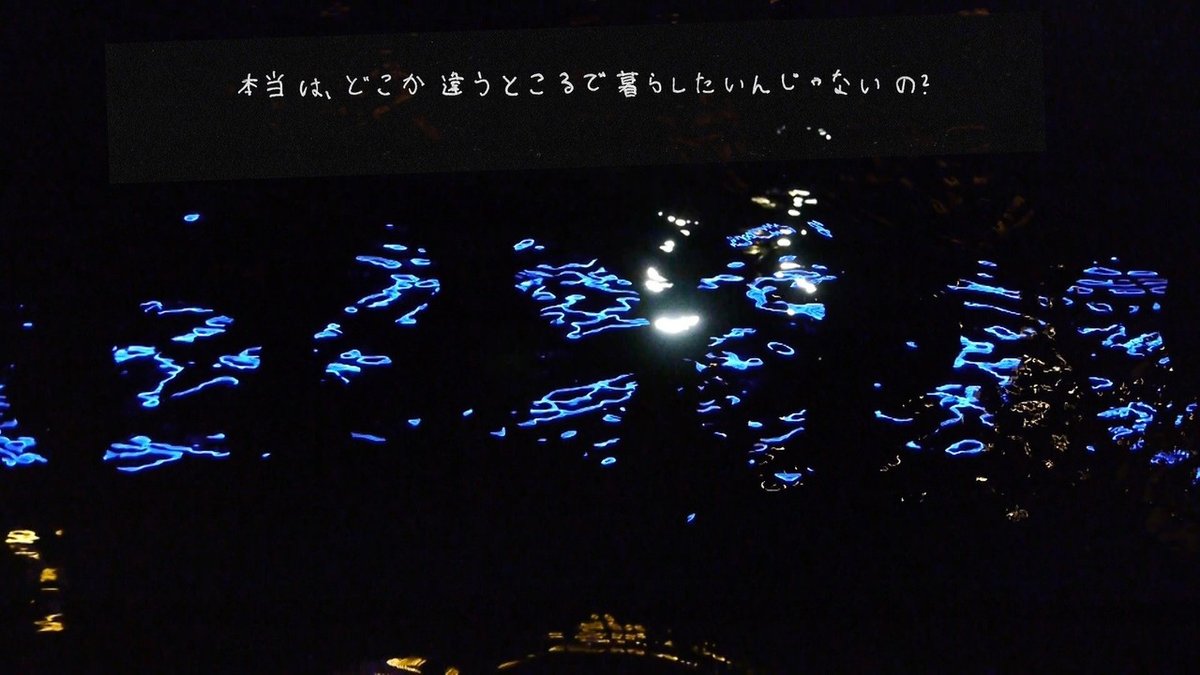

問う者と答える者、その閉じられた関係は、箱の中で自己と他者との関係が曖昧になる。暗箱の中から収集された言葉は、日本語の文字となり、独り言つように画面の上に漂う。

懐かしい味、夢、疎外感、海-浮かんでは消える言葉達は、彼らの言葉であり、私の言葉でもあり、あなたの言葉でもあるだろう。これらの言葉を前に、私は、私独りでないということ、私と家族だけでないということ、そこにいる人と、そこにいないかもしれない人と、誰かと繋がっていることを、確認するだろう。

家族という具体的な枠組みの中で現前とここにいながら、いない私。大きな社会に触れるときにふと立ち現れる微細で計測しようのない私。どこか別のところにいるかもしれない私。私がここにいることの確かさと不確かさが、コロナ禍の中では寄せ合う波のようにせめぎ合っていた。

記 2020年7月30日

*掲載画像は、すべて川辺ナホさんの作品画像です。©️ Naho Kawabe 無断複製、無断転載を禁じます。

*「Aufenthaltswahrscheinlichkeiten / 確率的滞在」展は、川辺ナホ企画、Goethe-Institut Osaka Kyoto主催により開催された:大阪では、The Blend Apartments & Artist in Residence にて 2019.11.09-11.24/ FLAG studio にて 2019.11.09-11.16 開催

ハンブルクでは、 8. Salon e.V. にて2020.02.08 開催

*見出し画像は、大阪での展覧会場 The Blend Apartments & Artist in Residence の外景

*掲載作品の詳細は、上から以下の通り:

川辺ナホ《 確率的滞在 / Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 》2019(シングルチャンネルビデオ、 17’4 )からの静止画像2点;川辺ナホ《 Pits 》

2020 (ドローイングシリーズ、 76 x 110 cm );川辺ナホ《 確率的滞在 / Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 》2019 (写真・杉藤良江)

*執筆にあたり、展覧会に合わせて出版されたカタログを参考にしました:『 確率的滞在 / Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 』川辺ナホ刊、大阪 / ハンブルク、2019 発行

*川辺ナホさんのウェブサイト:

https://www.nahokawabe.net/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?