<書評>『ギリシアの神話 神々の時代 英雄の時代』

『ギリシアの神話 神々の時代』、『ギリシアの神話 英雄の時代』 カール・ケレーニイ(Karl Kerenyi)著 植田兼義訳 1985年 中公文庫 ドイツ語の原著(Die Mythologie der Griechen)は1951年と1958年に(Rhein-Verlag, Zurich)で発行。

1985年以前に、単行本で中央公論社から出版された『ギリシアの神話 神々の時代』を購入したものの読めずにいたところ、その後後編である『英雄の時代』とともに文庫本として改訂・出版された。それであわてて購入したものの、これまで仕事の忙しさを理由に読めない、読まないできた。今回定年退職となり、ようやく落ち着いて読むことになった次第。

購入した当時は、小学生の頃からギリシア神話に関心があったが、これといった読みやすい本に出合わないできたのが、自分としては残念だった。どうも日本でのこの手のものは、神話というよりは、単純な子供向けのおとぎ話のように内容をかなり省略して書いたものや、神話全体を網羅することなく、『アラビアン・ナイト』がシンドバットやアリババだけを抜き出した如く、大衆受けしそうな部分だけを抜き出したものしかなかった。

それが、ちょうど自分が通った大学の授業で神話・伝説を取り上げたころ、このユング学派の神話研究の碩学であるカール・ケレーニイの、ギリシア神話に関する古典的名著がようやく翻訳され、日本でも読めるようになった。それで、すぐに買ったものの、就職とその後の時間の浪費さらに私の倦怠によって、今まで読めなかった。

しかし、そういう事情があった一方、購入当時と今とを比べれば、例えば古代の宇宙人に関する知識が増えているため、たんなる古代人のファンタジーとしての神話や、ユング的な深層心理の反映としての神話という読み方は、もうまったくできないでいる。どこを読んでも、どの画像を見ても、これはもう宇宙人と人類との遭遇物語を記録したものとしか読めない自分がいる。

特に、ゼウスを筆頭に神々と人類の女とが婚姻し、その間に英雄が多数生まれているが、これはもう実話(神=宇宙人として)をそのまま記録したものでしかないと思っている。さらに、天上界や冥界の話は、これも実話であって、宇宙船の中に神=宇宙人が出入りすることの表現だと思う。

宇宙船=UFOとしか思えないものは多数ある。火(ジェット燃料)を噴くヘリオスの馬車やヘラクレスが大海の移動手段として使う青銅器の大釜がそうであり、ヘルメスが空を飛ぶのも、UFOを利用しているとしか理解できない。また、オリュンポス神族が住む天空は、明らかにUFOの巨大母船であり、そこにはあらゆる最上の(つまり天国のように素晴らしい)居住環境が揃っている。さらに、神々が食する特別な食べ物や飲み物(ネクタル)は、明らかに宇宙人が携行していた携帯食料だろう。

しかもその宇宙人が、蛇=爬虫類であることは明白で、はっきりと下半身が蛇の姿で描かれている、宇宙人と地球の女の間に生まれた「始原の人間」もいる。さらに、有名な半人半馬のケンタウルス(またはシレヌス)、牛頭人身のミノタウロス、女の頭・ライオンの胴体・蛇の尻尾を持つスフィンクスは、宇宙人が地球人との間でDNAを操作して作ったキマイラそのものだろう。さらに、ギガンテス(巨人族)も、宇宙人が作り上げた新たな人類の試作品だったと思われる。もしかしたら、現存する霊長類―特にオラウータン―も試作品なのかも知れない。

実際、約5000年前以降人類のDNAは大きく変貌していることが、科学的に証明されているが、これらギリシア神話ができたのがまさに5000年前であり、その時に宇宙人と人類が交配することで、今の飛躍的に進化した人類になったということだと思う。

ところで、今回沢山掲載されているギリシアの壺絵の美しさに改めて魅了されたのだが、その中で二つの絵が非常に興味深かった。なお、スフィンクスについては、エジプトにある彫像と異なっていることは、ギュスターブ・モローの絵画などで承知していたので、以下にあるオイディプスとともに描かれている姿は、少なくともギリシアではこれが正統であると理解している。

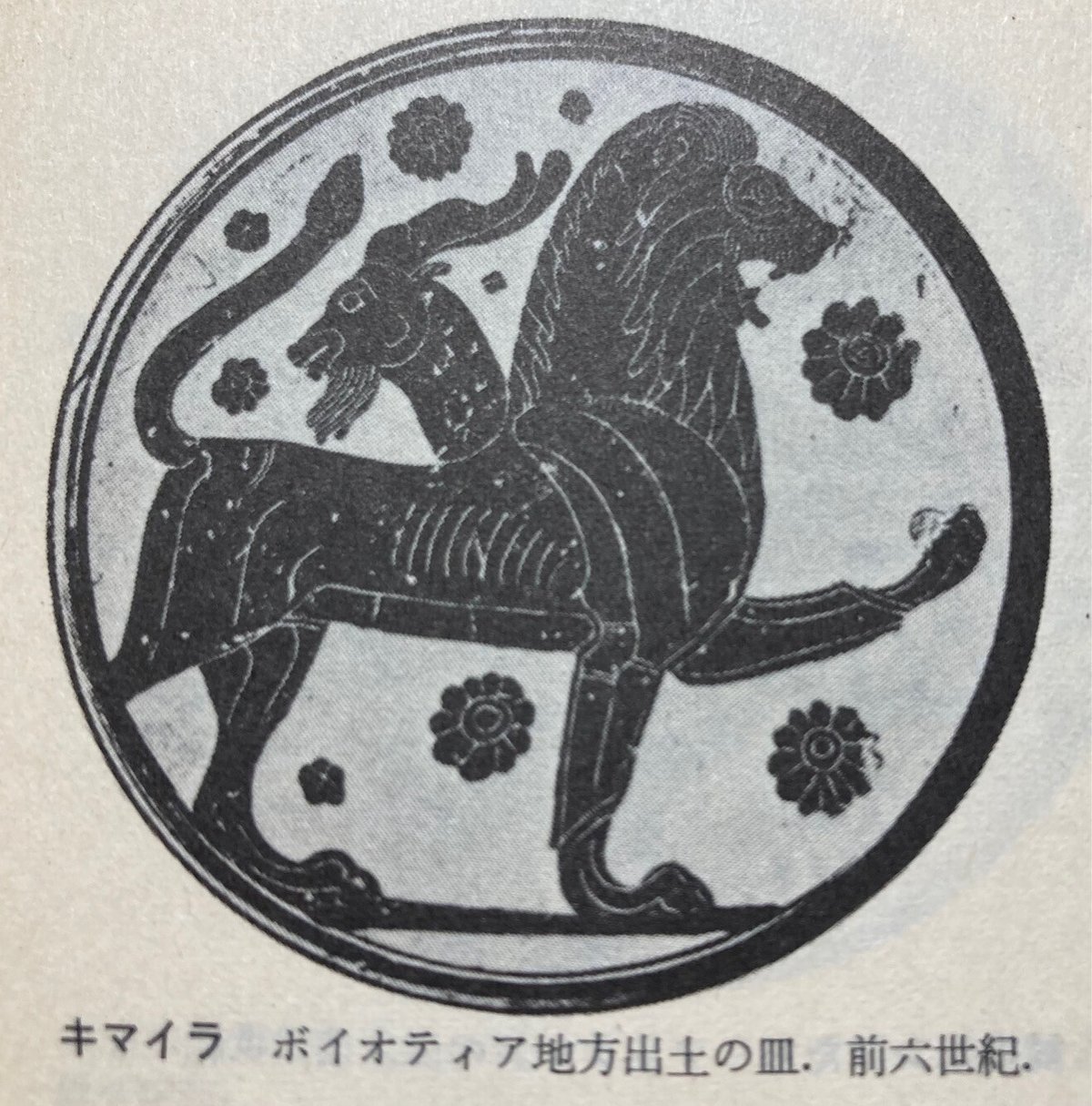

一方、以下にあるキマイラとケンタウロス(の賢者であるケイロン)については、これまでの認識と違っていることに改めて気づかされた。つまり、キマイラについては、ライオン・蛇・ヤギが合体したものなのだが、これまでの概念では、ヤギの胴体にライオンの頭と蛇の尻尾がある形態だったが、この壺絵からは、ライオンの頭と蛇の尻尾は同じだが、胴体はライオンでその背中からヤギの頭が生えている。実に不思議なキマイラだと思う。

それからケンタウロスについては、西洋絵画やハリウッド映画の世界で描かれている一般的な姿は、馬の胴体に人の上半身が付いているものだ。しかし、このケイロンの壺絵では、人の全身の後ろ(背中の腰の辺り)に、馬の胴体が付いていて、前足は人、後ろ脚は馬になっている。これでは歩いたり、走ったりするときに不自由ではないかと思うが、神話の世界であれば、こうした矛盾は全て解消されてしまうから、問題にならないのだろう。

キマイラもケンタウロスも、実際の姿というよりもイメージの世界として、それが何かを説明するための具体的映像の提示だと考えれば、この壺絵は実によく出来た絵画表現だと思う。そして、実はそこにこそギリシア神話の神髄があるような気がした。つまり、宇宙人と人類との交配(現生人類)以外にも、人型宇宙人と馬との交配(ケンタウロス)、複数の動物による交配(キマイラ)も、古代の宇宙人によって試みられたのではないだろうか。

ギリシア神話の最後を飾るエンディングストーリーはよく知らなかったが、本書を読んでトロイ戦争であることがわかった。また、これまでトロイ戦争は映画などで数多く描かれていたので、自分ではわかったつもりでいたが、今回きちんと読むことで知らないことが多いことを自覚した。もちろん、パリスの審判とか、アガメムノンとエレクトラの物語、トロイの木馬などは知っていたが、それらは例えば「忠臣蔵」の「決闘高田の馬場」のような、物語全体を彩るエピソードの一つが面白おかしく抜き出されたものだったことを強く実感した次第(なおパリスの審判は、戦争となる原因の一部になっている)。

このトロイ戦争では、数々の英雄がそれこそ「忠臣蔵」や「清水の次郎長」のように、オールスターで登場する。その中で印象に残ったのは、ヘレンがギリシア(世界)一の美女とすれば、アキレウスがギリシア(世界)一の美男であったことは知らなかった。また、アキレウスやトロイ側のアポロンが使う強力な武器としての弓矢(偉大な工匠ヘパイストス作)をお互い最終兵器的に使用しているが、その姿は、宇宙人同士によるレーザー光線の打ち合いのように思える。

つまり、古代に地球に来た宇宙人はお互いに戦争をしていたという記述が、世界中の神話にあるが、このトロイ戦争も、ギガンテス(巨人族)対オリュンポス神族の戦いに続く、宇宙人同士の戦いに人類も参加したものではなかったかと思うし、実際にそうだったと今回熟読して確信した。

最後に、未熟な私は、旧約聖書と新約聖書を完読できずにいるし、もちろんクアラン(コーラン)も読めていない(『アラビアン・ナイト』は現在90夜まで読了。まだ先は長い)。エジプト神話、ゲルマン・ケルト神話、インド神話だって一部しか知らないし、仏典(お経)も読めていない。さらに、人類最古のシュメール(メソポタミア)神話は、参考書すら持っていない(今度、八重洲ブックセンターで適当な本を買う予定)。そうした中で、今回ギリシア神話の最高の教科書を読めたことは、とても嬉しかった。これで、ギリシア神話について、多少とも人並みに語れるようになったと思うと、本当にうれしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?