認知心理学についてざっくり学ぶ

こんにちは。自分のこころのモヤモヤを晴らすべく、心理学について学び始めた者です。

現在マガジンとして3記事目。前回は、脳を中心にこころについて研究する「生理心理学」についてざっくり学ぶことができました。

書籍「高校生に知ってほしい心理学」の第3章に沿いながら、心理学の隣接学問を6回に分けて今回もざっくり学んでいきます。

■ 第3章の構成

第1節 脳からこころを探る (生理心理学)

第2節 認知心理学にAttention Please! (認知心理学)

第3節 社会の影響を科学する (社会心理学)

第4節 ヒトの心の発達を理解する (発達心理学)

第5節 社会や集団における心理を理解する (産業・組織心理学)

第6節 こころを測る (心理統計学)

- 引用: 高校生に知ってほしい心理学

- - -

第2節 認知心理学(情報工学×心理学)

a.認知心理学概要

・「認知」とは何か

自分の周りにある対象を認識し、知識や経験として記憶し、思考や行動を支える様々な心の働きのことです。

(具体的には、見る・聞く・考える・話す・判断する・計画を立てる・記憶するなど)

- 引用: 高校生に知ってほしい心理学

厚生労働省では下記のように表記されている。

理解、判断、論理などの知的機能のこと。

認知とは理解・判断・論理などの知的機能を指し、精神医学的には知能に類似した意味であり、心理学では知覚を中心とした概念です。心理学的には知覚・判断・想像・推論・決定・記憶・言語理解といったさまざまな要素が含まれますが、これらを包括して認知と呼ばれるようになりました。

一般的には認知機能は主に認知症における障害の程度を表す場合に用いられることが多いようです。認知症では物忘れにみられるような記憶の障害のほか、判断・計算・理解・学習・思考・言語などを含む脳の高次の機能に障害がみられますが、その障害がみられる脳の機能として認知機能と表現されます。

- 引用:厚生労働省 e-ヘルスネット

・「認知がうまく働くこと」は自律的で豊かな日常生活の基盤につながる

単純な「歯を磨く」という1つの行為でも、形や色の認識、記憶、行動の計画、現在の行動の調整・監視、複数の認知行動に支えられている。

■ 「歯を磨く」行為を分解すると...

・洗面所に行く

・歯ブラシの位置を思い出す

・自分の歯ブラシを見つける

・歯磨き粉を歯ブラシにのせる

・上の歯を磨き終わったら下の歯を磨く

・口をゆすぐ

・磨き残しがないか点検する

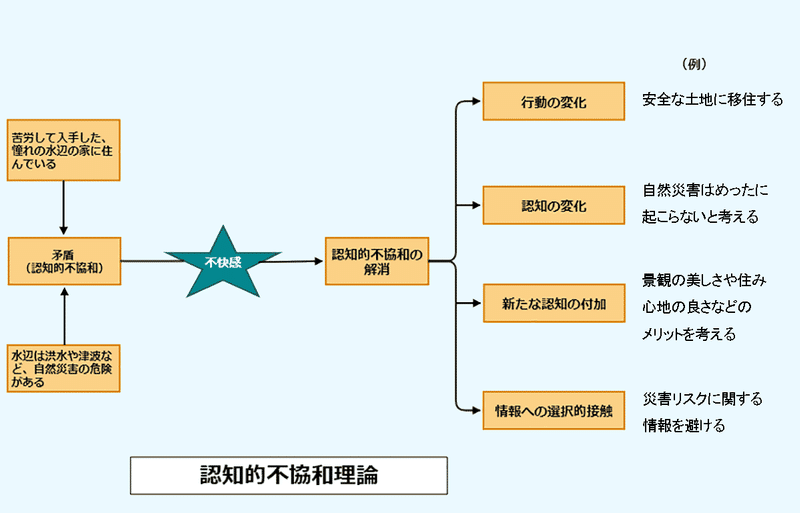

・フェスティンガーの「認識的不協和理論」

私たちは毎日の生活の中で様々な認知を行なっているため、認知同士が相矛盾する場合も出てくる。

■認知的不協和の例

・自分は毎日晩酌が楽しみで深酒している

・一方で、大量のアルコール摂取は肝障害を起こし、肝硬変やガンになることも知っている

→認知の間に、矛盾や不一致が生じて、不快感や緊張を引き起こす

※ 人は認知的不協和がおきる情報自体を避ける傾向があり、この場合であれば、「肝障害の情報」から目をそむけようとする

- 引用:ビジュアル図解心理学

b.注意とは何か

・注意とは

ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。

- 引用:goo 辞書「注意」とは何か

注意は、意識に関してまだまだわからないこともたくさんあり、注意の果たす役割は研究者によって注目する点が異なる。

・マックドウドとショーの注意の機能の4つの分類について

1.選択的注意 - 必要な所に注意を向けること

2.分割的注意 - 必要な所に注意を分けること

3.注意の切り替え - 必要な所に注意を新たに向けること

4.持続的注意 - 必要な所に注意を向け続けること

以下の例のように、中尉には複数の認知的処理が含まれている。

■ 注意の役割について大学のゼミの懇親会の場面で例えると...

(1.選択的注意)

向かいの席に座ったゼミの先輩の話を聞いていたら

(2.分割的注意・3.注意の切り替え)

隣のテーブルの人たちがなにやら面白そうな話をはじめて

そちらの話に聞き耳を立てていると、

(4.注意の切り替え・5.持続的注意)

奥のテーブルに座っていた先生が難しい話を初めて、少し眠くなってきたけど頑張って話を聞いていた

・心理的資源について

注意の特性として、利用量に限界がある。利用量は「心的資源」(注意資源・情報資源ともいう)と呼ばれ、個々人でおおよそ決まっている。

■ 利用量について

・一般に、ひとつの作業に注意を注ぐともう一方の作業に利用できる注意の量は減る。

・個人差も年齢差があるが、難しい作業は簡単な作業に比べて多くの心的資源が必要。(例:周囲が騒がしいと勉強に集中できない人もいれば、そうでない人もいる)

・同じ人でも、年をとると徐々に容量がなくなる

・熟練し、ある程度無意識にできる行為は注意の使用量が少なくて済む(例:タクシーの運転手が運転しながら乗客と会話をする)

c.「視覚的注意」と視線の働き

・視覚的注意とは何か

私たちは五感(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚)のそれぞれに注意を払うことができる。その中でも多くの研究が行われているのが「視覚的注意」と言われている。

・視覚について

人は、視点を常に動かすことで外観からの視覚情報を更新し、能動的に物を見ている。この視点の動きは眼球運動に基づく。

■ 「視線」2つの動き

1.凝視:一定時間視線を止める動き

2.サッケード:急速に移動する動き

・「視線の動き」と「注意」の関係性

常に視覚情報を更新しているため、外の世界の情報を全て取り込むことはできませんし、それでは情報処理に時間がかかりすぎます。そこで、効率を上げるために眼球運動に加え、特定の情報を積極的にみて取り込む「注意」の働きが重要になってきます。

これまでの研究から、視線は「興味のあるもの」、「より新奇なもの」、「より目立つもの」へ移動することが知られています。

さらに、そのほかの機能も果たしている可能性が指摘されている。

- - -

視線の役割1:ガイド

視線からの情報は実際に行動するより前に「次に何をすべきかについて」特定の行動の一連の知識を活性化する。

■ ヒトの行動を支える、「視線」4つの機能

・位置付ける

・方向付ける

・導く

・確認する

視線の役割2:意思決定への関与

自分が好きだと判断する前から「視線は好きな方を選んでいる」。

(私たち人間は、2つの顔からどちらが好きか、あるいはどちらが嫌いかほぼ数秒で判断できる)

視線の偏りは、先行判断に特有の現象ではなく、視覚情報における強制的な選択判断に特有の現象はなく、視覚情報に置ける強制的な洗濯判断の際の意思決定のプロセスに関係している可能性があります。

- 引用: 高校生に知ってほしい心理学

■ 視線のカスケード現象

実験内容:下条ら(2003)は、画面上に呈示された2舞の顔写真のうち好きなものを選択させ、視線の動きも一緒に測定した。

結果:実験参加者は最終的に判断する1秒近く前から好きだと選択される画像に視線が偏り始め、視線がそちらに偏り続けるという現象を報告している。

- - -

所感

生きやすさを求める上で重要になってくる「認知」や「注意」の役割。そのエネルギー源となる「心理的資源」について理解することができてよかった。注意資源や情報資源のように、心理的資源と同じ意味だが異なる用語についても書かれていてありがたかった。

今、並列で「NATURE FIX」や「レジリエンス入門」を読み進めているので内容が時々クロスする感覚が楽しい。基礎だけ学んでもつまらないし、応用だけ読んでも通り過ぎてしまうことが多かったので、基礎本と応用本をセットで読むたのしみに気づけたのが嬉しい。

- - -

🔍 認知心理学で参考にしたいwebサイト

・心的資源について

個人的に心理的資源にはスマブラ攻略サイトの説明が一番たのしく学習できたのでおすすめです。

・注意について

他の「注意」について解説しているブログ。

- - -

▼ NEXT

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?