ワレンベルグ症候群と脳画像

みなさま、はじめまして

見て頂いてありがとうございます🙇

今回は

ワレンベルグ症候群と脳画像

についてまとめていきたいなと思います。

※できるだけ正しい情報の発信に努めていますが、あくまで個人のまとめ、私の臨床経験や考えも含みますので、より正確な情報を知りたい方は、原著論文や書籍の確認をお願いします。

このワレンベルグ症候群って学校の授業でなんか聞いたことあるな~、、

という人は多いのではないでしょうか?

なんとなく、嚥下障害が起こる!

というイメージが強いのではないでしょうか。

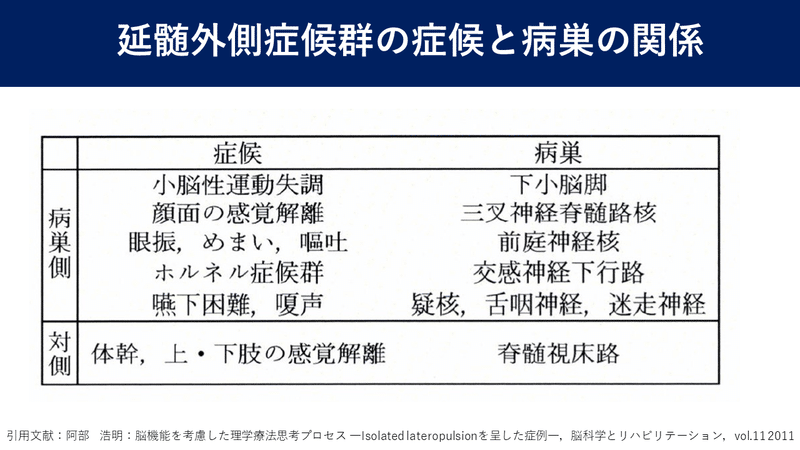

このワレンベルグ症候群は、延髄外側症候群とも呼ばれているように、延髄外側部の病変に起因する病態を指します。

ワレンベルグ症候群は,めまい,患側の小脳失調,Horner症候群,患側顔面と対側四肢・体幹の温痛覚障害,嚥下障害などの特徴的な臨床症状を呈すると言われています。

詳しくは、こちらに載せています👇

延髄外側症候群とは?

運動麻痺と深部感覚障害、いずれも認められないことが診断のポイントとなります🙆

また、これらの症状は損傷部位によって様々です

こちらを見てみましょう👇

各神経核や神経路の損傷によって症状が違うのは分かったのですが、、

どうやって評価したらいいのか?です

もちろん臨床評価が大事ですが、まずは脳画像を見ていくことが大事になります(^^

次は、この延髄の脳画像を見ていく上で大事なポイントをお伝えします🙆

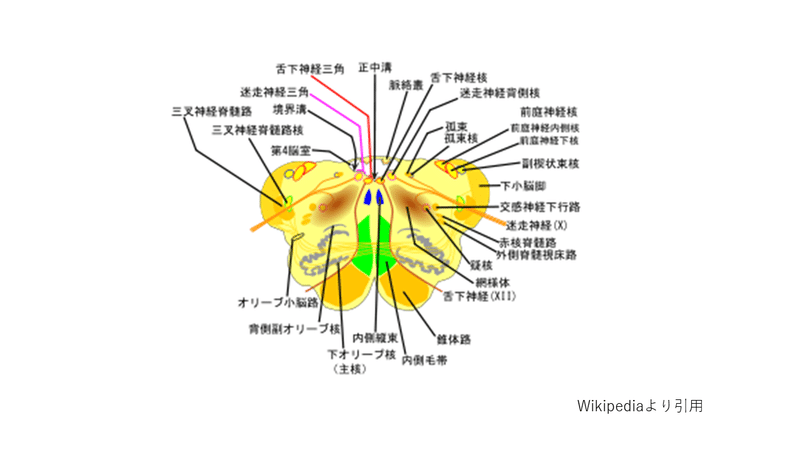

このイラストを見て下さい👇

このイラスト以外でも、延髄を現した図はいくつかありますが、実は脳画像と向きが反対!

なことが多いんです😰

えぇ~!?

ですよね、、

ここは混乱しないようにしましょう🙆

次は脳画像を見ていきましょう👇

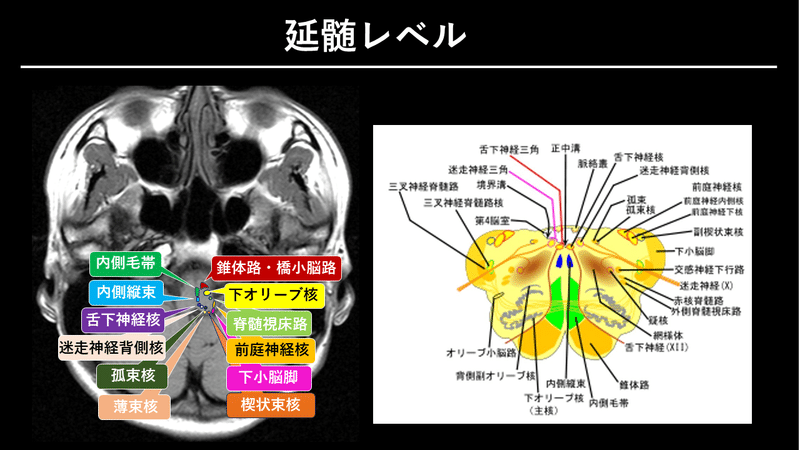

延髄レベルの脳画像

先ほどのイラストと、ちょっと比べてみましょう👇

位置関係が違うのがわかりますね🤢

なので、イラストや図と脳画像は一致させずに見ていく必要があります

また、イラストでは延髄の核がたくさん書いてありますが、実は脳画像でこれら全ては見る事はできないと言われています。

この部分は別の機会で述べていきたいと思います。

神経核や神経路は脳画像である程度は確認することはできます。

では、次は血管支配に行きたいと思います。

延髄外側の病変、つまり出血や梗塞によって起こるため、延髄の血管支配は知っておく必要があります。

ワレンベルグ症候群は、延髄の外側に血液を送る動脈(椎骨動脈や後下小脳動脈)が閉塞することで起こると言われています

では、画像で見るとどこに、どのような分布で動脈支配があるのでしょうか?

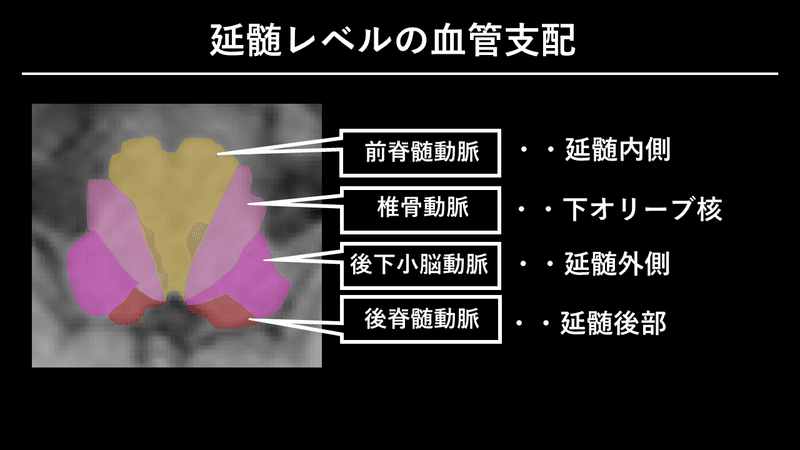

延髄レベルの血管支配

延髄を支配する血管は

➢前脊髄動脈

➢椎骨動脈

➢後下小脳動脈

➢後脊髄動脈

になります

この動脈は延髄のどの部位と対応しているのでしょう👇

これで見ても延髄外側は後下小脳動脈、その付近は椎骨動脈であるのが分かります。

先ほどの、延髄の外側に血液を送る動脈(椎骨動脈や後下小脳動脈)が見るポイントであるのが分かります

ワレンベルグ症候群による脳画像をみるポイントをまとめると⇩

・延髄のイラストや図と脳画像は一致しない

・イラストにある神経核は全て脳画像で確認はできない

・脳画像において、椎骨動脈や後下小脳動脈が見るポイントである

以上になります

最後まで見ていただきありがとうございました😊

【参考・引用文献,書籍】

[1]大村 優慈 (著), 酒向 正春 (監修):コツさえわかればあなたも読める リハに役立つ脳画像,MEDICAL VIEW

[2]水野美邦,栗原照幸,中野今治:標準神経病学 , 医学書院

[3]阿部浩明:脳機能を考慮した理学療法思考プロセス ―Isolated lateropulsionを呈した症例―,脳科学とリハビリテーション,2011

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?