第2回ミッキーゼミ振り返り

2回目の講義事前課題は、「コールデコット賞受賞作品を1冊選び、選んだ理由も併せて紹介する」というものだった。講座前にはグループMTG.で進捗状況などを報告し合い、当日を迎えた。

以下、講座で学んだこと、選書した受賞作品について振り返る。

1.講座

講座では、受講生がそれぞれ持ち寄った「コールデコット賞受賞作品」の表紙を一斉に目の前に挙げ(つまり画面いっぱいに受賞作が並ぶ)、その場で受賞年代順に並べて解説していくというライブ感溢れる講義で、興奮が止まらなかった。作品がほぼかぶっていなかったのも、受講生の経験、感性、価値観の多様性の証であり、選んだ理由を聞くのも大変興味深かった。

ミッキー先生が修論で研究された「ちいさいおうち」の解説は、まだまだ聴き足りない。この絵本は我が家でも大変想い出深く、本棚には4冊並んでいるが、そのうち1冊は岩波の縦書きである。数年前に反転印刷のことを知り、どうしても見たくて入手したのだが、今回の講義で正方形から岩波判型への印刷の工夫や、フェミニストであった彼女の”Her story”(原作にはあったが邦訳では最新版のみ)、時間の表現を「線と円」、更には後の「せいめいのれきし」で「螺旋」へと進化させていることまでを知り、「見えない時間を可視化する」工夫に感嘆した。

受賞年が進むにつれ、絵筆や版画だけでなくコラージュなどの作品も登場し、画法はもちろんのこと、前回の講座で学んだように印刷技術も進化していることが理解できた。

また時代の流れに呼応して、テーマも多様化してきている。肌の色の違い、子どもの内面の赤裸々な表現、異文化のモチーフ、障がいなど、新しいテーマが次々と出てくるところはまさに、「新しいチャレンジ」への評価だと言えよう。

2.選書した受賞作品

1961年原作 1962年コールデコット賞受賞

邦訳

『あるひねずみが…』1975年八木田宣子訳 冨山房『むかしねずみが…』1994年晴海耕平訳 童話館『もとはねずみ…』2011年晴海耕平訳 童話館

(1)この絵本との出会い

ある絵本の勉強会で、『むかしねずみが…』に出会い、美しい木版画に惹かれた。しかも作者が『三びきのやぎのがらがらどん』のマーシャ・ブラウンと知り、その画風の違いに驚いた。帰りに立ち寄った古本屋で、同じ表紙を見つけて思わず手に取ると、タイトルは「もとはねずみ…」。なんと、邦訳が3タイトルあったのである。図書館で原作と2邦訳も借りて読み比べて以来、ずっと気になっていた作品だった。

(2)著者マーシャ・ブラウンについて

《生い立ち》

1981年ニューヨークに生まれる。三人姉妹の末っ子で父は牧師だった。あちこち移り住んだが、自然豊かな環境が一番楽しかったようだ。家族全員が、読書と絵を描くことが好きだった。父親が台所の壁を黒く塗りつぶし、子ども達が自由に絵を描けるようにしたエピソードも残っている。

高校卒業後はカレッジに通いつつ、絵画塾で絵の勉強をする。大学卒業後は3年間、高校で英語の教師を勤めるが、絵に専心するためニューヨークへ出る。そこで5年に渡り公共図書館の仕事をしたことが、彼女の人生を決定づけた。

彼女の言葉が残っている。

「ほとんど世界中から集まってきている子ども達に、世界中からのお話を聴かせてやった」

これは図書館内だけではなかった。公園などにも出かけて行き、子ども達にお話を聴かせたのだ。このストーリーテリングの経験が、後の絵本制作に大変役立つことになる。

1948年彼女は図書館を辞め、創作活動に専念する。

《作品の特徴》

・画法の多彩さ

水彩、グワッシュ、クレヨン、インキ、線描き、木版画、リノリューム版画、コラージュなど。

この多彩さについて、彼女自身がこう語っている。

「どの本にも同じスタイルの絵を描くというのは、毎日同じものを食べるのより、私にはやりきれないことなんです」

「お話が違うから絵も違うんです」

主な作品を見るだけでも、

『シンデレラ』1955 カゼイン・グワッシュとクレヨン

『三びきのやぎのがらがらどん』1957 クレヨンとインキ

『あるひねずみが』1961 カラー木版

『影ぼっこ』1983 コラージュ

と、画材と画法に一切の妥協を許さず、さまざまな技法に挑戦しているのがわかる。

『シンデレラ』『あるひねずみが…』『影ぼっこ』と、

『三びきのやぎのがらがらどん』

彼女はもともと画家だったわけではなかった。

瀬田貞二氏は著書「絵本論」の中で

「絵本と共に画家になった、生え抜きの絵本作家、生粋の絵本作家」と書いている(『絵本論』p236)。

図書館でのストーリーテリングの経験、子ども達にお話に合った絵で絵本を作りたい、という情熱が、彼女を突き動かしていたのだろう。

彼女は、作品と作品の間にいわゆる「リセット期間」を置くことでも知られている。前作で開発した技法を次に引きずらないよう、旅に出たり、音楽を聴いたりして、まっさらな状態で次の作品に向き合うのだ。これが、多くの人がいう「決して自分を繰り返さない」多芸多才な絵本作家の創作原点だと言える。

・昔話や寓話から

前述したように、5年間の図書館司書期間中、毎日のように子ども達に世界中のお話をストーリーテリングで聴かせていた彼女にとって、それらを絵本にする作業は、ある意味ライフワークのようなものではなかったか。

初めてコールデコット賞オナー賞受賞した『せかいいちおいしいスープ』のフランスの昔話に始まり、イギリスの昔話、アラビアンナイト、ノルウェーの民話、インドの説話集など、昔話や寓話、いわゆる口承文学を絵本にした作品が多いことは、一目瞭然である。

《受賞歴》

受賞歴は実に華やかだ。

1946年、デビュー作となる『メリーゴーランドがやってきた』を出版した翌年から、なんと連続6作品がコールデコット賞オナー賞に選ばれている。

1947年『せかいいちおいしいスープ』

1949年『ヘンリー/フィッシャーマン』

1950年『ディック・ウィッティントンとねこ』

1951年『スキッパー・ジョンのコック』

1952年『長ぐつをはいたネコ』

1953年『ナマリの兵隊』

そしてとうとう、1955年の『シンデレラ』で初めて、コールデコット賞を受賞する。

更に、1961年『あるひねずみが』で2回目の受賞、1983年『影ぼっこ』で3回目の受賞を果たす。

2023年現在、コールデコット賞を3回受賞しているのは、マーシャ・ブラウンと、デイヴィッド・ウィーズナーの2人のみである(デイヴィッド・ウィーズナーのオナー賞受賞は3回)。

(3)『Once a mouse…』について

《特徴》

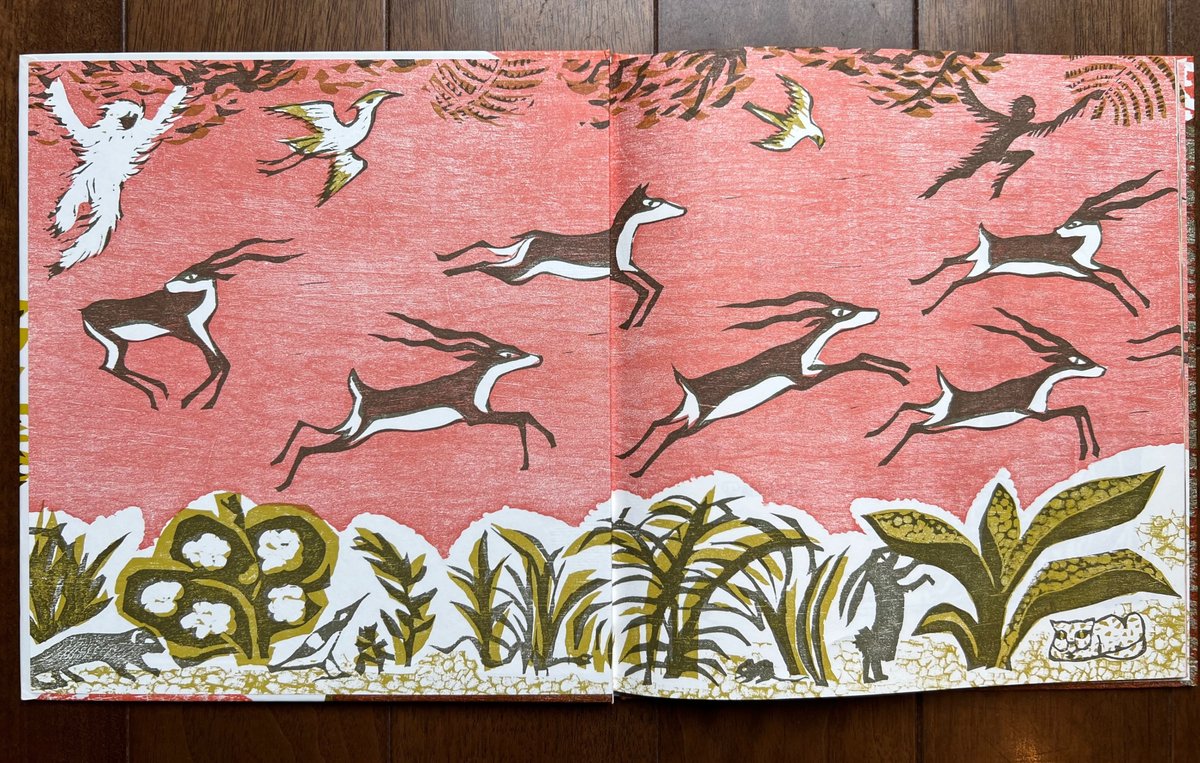

カラー木版作品。

美しい木目が特徴の、白松を使用している。

インドの説話集より。

躍動感溢れる版画が美しい

《物語が決まるまで》

版画では細部の描写が難しい為、彼女は少ない言葉で大きな意味を持つ「主題」を求めていた。

ある日、ベネツィアの友人から動物の寓話集が送られてきたことから、その原典であるインドの寓話集「Hitopade’sa(ヒトーパデーシャ)」にあたり、物語を掴む。ここは、ストーリーテリングの経験が存分に活かされたことだろう。もともとアフリカや東洋に魅力を感じていた彼女にとって、この寓話集との出会いは運命的なものだった。

「ヒトーパデーシャ」は、古代インドのサンスクリット説話集「パンチャタントラ」の一伝本で、ベンガルに広く伝わったものである。その内容と形式は、東西の説話文学に多大な影響を与えたと言われる。

彼女は、挿話「虎になった鼠と聖者の話」を元に、このストーリーを書き上げた。(『ヒトーパデーシャ』p219)

前年からN.Y.のブロンクス動物園のトラの写生に夢中になっていたことも、この閃きを助けたに違いない。折しもN.Y.近代美術館でインドの絵画展があったことから、彼女は会場に赴き、インド特有の柔らかい緑、深紅、黄味がかった緑を間近に見て、色彩の体系を作った。なんとダミーは1時間ほどで出来上がったという。同じくカラー木版の1969年「ちいさなヒッポ」と比べると、その色彩の違いは明らかである。

右『ちいさなヒッポ』

《邦訳》

日本語への翻訳は前述の通り3訳存在する。

八木田訳はひらがなのみ、晴海訳は漢字交じり、版違い、フォント違いで2版出ている。

声に出して読んでみると、圧倒的に八木田訳の日本語のリズムが良いことに気づく。

しかし、英語の原作を読むと、どうしても違和感が残る箇所が2か所ある。

・ネコを犬に変える場面

原文 ”The hermit wasted no time in thinking about how big or so big, and…“

→「ぎょうじゃは、あまりかんがえもせず、ぱっと…」八木田訳

→「行者は“おおきくする”ということについてあとさきの考えもなく」晴海訳2011

・最後の一文

原文 “And the hermit sat thinking about big-and little…”

→「そうしてぎょうじゃは、きのしたで、あれやこれやとかんがえにふけりました…」

→「そして行者は木のしたにすわり、かんがえをふかめたということです。“おおきいということ、ちいさいということ”について…」晴海訳2011

この作品について、ミッキー先生は最初に「訳者に恵まれなかった」と言われたが、この作品がインドの説話を元にした物語であり、「おおきい・ちいさい」から発展した「権力・見栄・恩」など、さまざまな哲学的要素を内包していることを考えると、大切な場面でそのキーワードが一言も訳されていないことには、疑問を覚えずにはいられない。

口承文学である昔話を絵本にする=文字起こし する時、「誰が(に)読むのか」は一番大事なことである。講義中、オーラリティ(聴く・話す)とリテラシー(読む・書く)の解説があったが、オーラリティには「相手がいないと成立しない」特徴がある。オーラリティの昔話をリテラシーで再現することの難しさ、更にはその国の文化も含め他言語に「翻訳する」ことの難しさを、あらためて実感した。

ところでこの作品、本編後のストーリーが表紙に描かれている。

水を飲もうとしているネズミ、それを狙うトラ、2匹を見ている行者の絵である。このネズミは、トラから戻された「もとはねずみ」だと考える。

ネズミは水の中に、背後にいるトラの影を見てとっているに違いない。

さあ、ここで行者はどうするのか?

ネズミをトラにしてしまっては元の木阿弥である。

それならトラをネズミにするのだろうか?

「おおきいということ、ちいさいということ」について考えを深めた行者が、どんな魔法を使うのかを読者に問いかける、ヒトーパデーシャ原文にはない、彼女オリジナルの問いかけと暗示である。

3.オナー賞、前後年の受賞作

《1962年オナー賞》

“Fox Went out on a Chilly Night ” ピーター・スピア『きつねのとうさんごちそうとった』

“Little Bear's Visit” モーリス・センダック『おじいちゃんとおばあちゃん』

“The Day We Saw the Sun Come Up” アドリエンヌ・アダムズ『ぼくたちとたいよう』

《1961年》

受賞

"Baboushka and The Three Kings" Nicolas Sidjakov 未訳 ロシアの楽譜付き昔話絵本

オナー賞

“Inch by Inch” レオレオニ『ひとあしひとあし』

《1963年》

受賞

“The Snowy Day” エズラ・ジャック・キーツ『ゆきのひ』

オナー賞

“Mr.Rabbit and the Lovely Present” モーリス・センダック『うさぎさん てつだってほしいの』

“The Sun is a Golden Earring” Bernarda Bryson 未訳

前後年の受賞作を見ると、1961年は、楽譜付きロシアの昔話でフェルトペン画、1962年の『あるひねずみが』はインドの説話でカラー木版、1963年『ゆきのひ』では、初めて肌の色が違う子どもが登場しコラージュ…と、前後3年の受賞作を見ただけでも、そのテーマと画法の多様さがわかる。

時代背景を見てみると、1950年代までは、アメリカ国外から移住してきた画家たちがそれぞれの国の絵本文化により国内の画家たちに刺激を与え、活性化した時期だった。またこの時期は、技術面においてもオフセット印刷など新しい印刷技術、紙質の向上、写真技術の発達により、多色刷りで鮮やかな絵本が作られた時代でもある。制作環境が整ったことにより、国内外の画家たちが切磋琢磨しながら絵本出版業界を創り上げていった時期だったと言える。もちろん、コールデコット賞がこの流れを後押ししたことは間違いない。

1960年代になると、アメリカ国内ではそれまで従属的な地位にあったグループが積極的に主張し始め、テーマも更に多様化してくる。コールデコット賞選考において、技法やテーマの「挑戦」が評価されたことは、当然のことだと言えよう。

4.課題を終えて

最初は、単純に3邦訳あることに興味を持ち調べ始めたのだが、文献にあたるうち、当然だがマーシャ・ブラウンと他の作家との繋がりや影響に触れ、その時代のそれぞれの画家たちの糸が、時に絡み合い時に布のように面になって、絵本の歴史をけん引してきたことを実感した。

また、妥協を許さない彼女の作品との向き合い方に惹かれるようになり、マーシャ自身をもっと知りたいと思うようになっていった。彼女を一言で表現する言葉は、瀬田貞二『絵本論』p236の「絵本を描いているうちに画家になった」という言葉が一番しっくりくると思う。

「画家ではない」彼女が、絵本の「絵」で評価されるコールデコット賞を3度受賞しているという事実は、肩書に捉われず、「子ども達にとって何が本当に必要なのか」と「新しい挑戦」をきちんと評価している本賞の懐の深さを感じさせる。

まだまだ知りたいことがたくさんあるのだが、それはこれからの「自分への課題」として、今後も知り続けていきたいと思う。

【参考文献】 著者名(出版年)『書名』出版社名

小澤靖夫(2005)『昔話・絵本の再発見』古今社

朝日新聞社編集(1996)『アメリカ黄金時代の絵本作家たち』朝日新聞社

生田美秋・石井光恵・藤本朝巳(2019)『ベーシック絵本入門』ミネルヴァ書房

光吉夏弥(2012)『絵本図書館―世界の絵本作家たち』ブックローブ社

鳥越信(1994)『絵本の歴史をつくった20人』創元社

瀬田貞二(1986)『絵本論』福音館書店