"MORBID ANGELのTシャツを着たガキ"が観た『LORDS OF CHAOS』

どうも皆さん、YU-TOです。

2021年、あっという間に1ヶ月が過ぎて気が付いたらもう2月。

年明けから色々と動いていて、「まだ1ヶ月しか経ってないのか」みたいな感覚もあるが、"ワチャワチャしてたらあっという間に年末になってた"みたいな事にもなり兼ねないので、気を引き締めて自分のやるべき事に集中していきたい今日この頃。

そんな日々を過ごしているので、最近は映画をゆっくり観る時間など全然取らなくなってしまった。

漫画やアニメには全く興味がない自分でも映画は割と好きで、以前は単館上映のマニアックな映画を観に出かけたり、"隠れた名画"をレンタルビデオ店で探し出す事にハマってた事もある。

だが、現代のNetflixなどにありがちな"色々な作品をつまみ食いしてたら時間が経ってた"みたいな感覚がどうも嫌いで、最近は意図的に映画そのものから距離を置いてしまっていた。

そんな日々を過ごして行く中で、昔はあれだけ好きだった映画の存在価値が自分の中でどんどん希薄になっていくのを感じていたし、正直ここ数年は「観たい!」と思える作品にもあまり出会えていない。

だが最近、「流石にこれは無視出来ないな」という映画の情報を目にしてしまった。

その映画が今回紹介する『LORDS OF CHAOS』だ。

この『LORDS OF CHAOS』、本当は3月公開予定なのだが、音楽関係の繋がりから試写を観れるありがたい機会を頂き、一足お先に鑑賞させてもらう事が出来た。

記事にしても良いという許可も頂けているので、今回はネタバレしない程度に感想記事を書いていきたいと思う。

まず最初に、この映画の内容を簡単に説明しておくと、ブラックメタルの血塗られた歴史を題材にした"青春映画"という事になるだろう。

実際にオフィシャルでもこの映画を"青春映画"と形容しているし、自分もそう思う。

一見するとホラー映画のようだが、この映画にはお化けなど一匹も出てこないし、別に"殺人犯を探し出す!"みたいな事もないのでサスペンス映画と言ってしまうのも何か違う。

それに、この話はフィクションではない。

多少の脚色はされているだろうが、ほぼ全て実話が元となった話で、映画の中で繰り広げられる"事件"の数々は、もう何年もエクストリームメタルシーンで語り継がれている事ばかり。

ご存知の方も多いだろうが、この映画の主人公、ユーロニモスは実在した人物で、劇中に出てくる彼がリーダーを務めるバンド、MAYHEMはエクストリームな音楽に傾倒している人間ならば知らぬ者はいないであろう伝説的なバンドだ。

自分が初めてMAYHEMの存在を知ったのは中学生の時。

ポーランドのデスメタルバンド、VADERが『Reign Forever World』という作品の中で、この映画のエンディングでも流れるMAYHEMの代表曲、"Freezing Moon"をカバーしていて、その曲に衝撃を受けた事がきっかけだった。

この"Freezing Moon"、当時聴いて思った事は「カッコ良い!」ではなく「怖い」。

イントロの不気味なギターフレーズとスローなドロドロしたテンポ感の禍々しさといったら尋常では無く、明らかにこの作品の中で毛色が違う1曲で、「MAYHEMってどんなバンドなんだ?」と俄然興味が湧いた事を未だに覚えている。

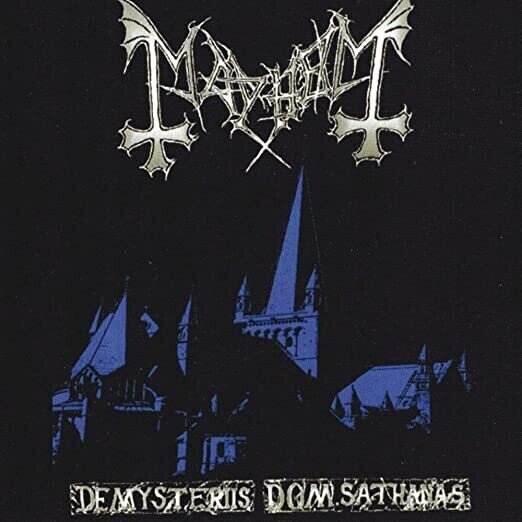

それから程なくして、本家の"Freezing Moon"が収録されている『de mysteriis dom sathanas』を手に入れて聴いたのだが、これが本当に衝撃的で、、、。

VADERヴァージョンを遥かに上回る不気味さが音に渦巻き、もうテクニック云々というよりかは精神的な部分で、「これは本当に人間が出している音なのか?」という妙な疑問を抱いてしまった程だ。

"悪魔が奏でる音楽"

"本物の恐怖が内在した激音"

そのような事を、このアルバムに対して当時の自分は感じていた。

そしてこのMAYHEMというバンドだが、知れば知るほど本当に"怖い"バンドである事実が浮き彫りになってくる。

・メンバーがショットガンで頭を撃って自殺し、死体の第一発見者であるユーロニモスは、その死体の写真を撮影し、アルバムジャケットに採用。しかも飛び散った脳みそをスープにして食べた。

・教会への放火を日常的に行い、大聖堂を爆破する計画を企てる等、テロのような行為を行っていた。

・リーダーのユーロニモスは既に亡くなっていて、しかも23カ所を滅多刺しにされる殺害による死であった。

、、、、、、

もはや意味が分からない(苦笑)。

そんな情報は、自分の中でのMAYHEMの禍々しさをより一層高め、「世の中には凄いバンドがいるのだな、、」と、"聴いちゃいけない音楽を聴いている"みたいな、妙な感動を当時は覚えたものだった。

『LORDS OF CHAOS』では、このMAYHEMの狂った事件の詳細が事細かに描かれている。

"MAYHEMを題材にした映画がある"という話はかなり前から聞いていて、「日本でも公開してくれっ!」とずっと思っていたのだが、まさかこんなに早く、しかも試写で観せて頂けるとは、とても感慨深い。

劇中での様々な出来事は、「ああ、そういう事だったんだ!」と頷いてしまう事ばかり。

長年心の底に引っかかってたものが取れたような、そんな気持ちを抱く事が出来た作品で、試写に同席した双子の兄は「多分、世界初のシリアスなメタル映画」と、この映画を評していた。

公開前なので書けない事もあるが、今回の記事では『LORDS OF CHAOS』を観て自分が印象に残った場面や描写をいくつかピックアップして、感想を書いてみたいと思う。

この記事を読んで、皆さんの『LORDS OF CHAOS』への期待をより一層高める事が出来たら幸いです。

余りにもリアルなノルウェーエクストリームメタルシーンの描写

『LORDS OF CHAOS』では、当時のノルウェーのアンダーグラウンドシーンの様子がかなりリアルに描かれている。

もちろん、自分は当時をリアルタイムに生きた訳ではないし、そこまでブラックメタルという音楽に精通した人間ではない。

ただ、「当時のノルウェーとかヨーロッパのエクストリームメタルシーンって、こうだったんだな」と感じさせる場面がかなり出てくるのだ。

中でも、どのバンドが"POSER(偽物)"で、どのバンドが"TRUE(本物)"なのかという描写には思わずニヤリとさせられてしまう。

まず、主人公であるユーロニモスは劇中で頻繁にVENOMのTシャツを着ていて、憧れの存在である事を声高に口にする場面もあった。

ユーロニモスがオープンさせるレコードショップの"ヘルヴェテ"にもVENOMのフラッグが飾ってあったりして、彼がかなりVENOMに傾倒していた事が映画を観るとよく分かる。

その一方で、あからさまにユーロニモスがSCORPIONSを敵視しているような場面もあり、そこには「ああ、なるほど」と妙な納得を覚えてしまった。

SCORPIONSはドイツのハードロックバンドであるが、アメリカ進出にも成功した世界的なバンド。

正直、自分はほぼ全くSCORPIONSを通って無い人間だが、恐らくこの時代のヨーロッパのメタルヘッズにとってSCORPIONSは激しい音楽への"入口"となるようなバンドというか、"売れた"バンドとして認識されていたのだろう。

アンダーグラウンドシーンには、音楽のクオリティなどの本質的な部分を一切無視して、とにかくメインストリームなものを徹底的に差別する妙な慣習めいたものがあるように感じる。

アンダーグラウンドシーンからメインストリームに駆け上がり、人気を博したバンドはロクに音楽を聴かずとも"魂を売った"と揶揄される対象になるという、アンダーグラウンドシーンの"悪しき文化"とも呼べるようなものだ。

特に、ブラックメタルは昔からそういった、メインストリームな音楽を徹底的に排除する事を重んじるシーンである話は聞いていたし、「当時この界隈で揶揄される対象ってSCORPIONSだったのか」と、何故だか妙に腑に落ちてしまった。

あともう1つ、とびきり衝撃的だった言葉がある。

それは、"MORBID ANGELのTシャツを着たガキ"だ。

これは流石に「こんなセリフが出てくる映画あり得ない!」と興奮してしまった。

その言葉を吐くのは、この映画のもう1人の主人公とも言え、"BURZUM"名義でソロ活動をするヴァーグ。こちらも実在する人物である。しかもまだ存命。

"本当に過激な音楽とは何か?"というような事を彼が語る際に、先ほどの"POSER"の例えとしてこの言葉が出てくるのだが、彼にとってアメリカのデスメタルは敵だったという事が分かる興味深いセリフだ。

過激さを求め、それを音楽以外の事でも表現するに至ってしまった彼にとって、アメリカの"音楽だけが過激"なデスメタルは生温い存在だった。

恐らく、この時代にMORBID ANGELやSUFFOCATION、CANNIBAL CORPSEなどのアメリカのデスメタルシーンが盛り上がりを見せている情報はヨーロッパにも入ってきていて、「こっちの方が過激にやってやる!」という敵対心のようなものがノルウェーのブラックメタルシーンにはあったのではないだろうか?。

この『LORDS OF CHAOS』には実在するバンド名が多く出てきて、メンバーやバンドの取り巻きが着ているTシャツを見るだけでも面白いのだが、その殆どはSODOMなどのヨーロッパのバンドで、見逃しているだけかもしれないが、アメリカのバンドの名前はこのMORBID ANGEL以外ほとんど出てこなかった気がする。

このセリフには、「MORBID ANGELですら、こんな扱いされるのかよ、、」と、少しばかりショックを受けたのも事実。

高校時代、MOBID ANGELのTシャツを着て学校に行くが、至って平和な日常を送っていた自分にとっては「えっ?俺の事言ってるの?」という気分にさせられた一言で、このセリフだけでも、当時のノルウェーメタルシーンの背景が忠実に再現された作品である事が分かる。

また、初代ボーカリストのデッドとユーロニモスが共同生活を送る家の埃臭い感じや、そこで行われる退廃的なパーティーの様子もかなりリアルに描かれており、華やかなアメリカのロックスター生活では無い、ヨーロッパの寒々しく、湿った"アングラなロック生活"の一部を垣間見る事が出来る。

ノルウェーには行かなかったが、自分が以前所属していたバンドでヨーロッパツアーを行った際に泊まった家も、こんな埃臭い家だったなと妙に懐かしい気持ちにもなった(笑)。

あと、本当にヨーロッパのメタルヘッズ達は夜中でも朝でも平気でメタルを爆音で流してパーティーするものだから、「マジでもう勘弁してくれ!」と、こっそりYouTubeで大塚愛を聴いていた事も(笑)。

ユーロニモスの人間臭さ

『LORDS OF CHAOS』で描かれているユーロニモスは、非常に人間的な一面を持っている人物だった。

過激な事を求める一方で心のどこかにブレーキがあったり、歯止めが効かなくなる周りの人間に対して危機感を感じたりと、どこか"100%狂いきれないような人間"としてユーロニモスが描かれているのだ。

物語の終盤では"カタギ"になろうとしているようなシーンもあるし、これに関しては実際はどうだったのだろうか?。

詳しい事は分からないが、それぞれの人間性は多少なりとも当時を知る人物からの証言を元にして描かれているだろうし、彼に関する事を調べてみるとリーダーシップのある人間であった事も分かってくる。

自身でレコードショップやレーベルを経営し、ブラックメタルの発展に貢献しようとしていた積極的姿勢はビジネスマン的と言えるし、「案外まともな人だったんじゃないの?」という気がしないでもない。

何を隠そう、この物語で1番狂っているのは、実はユーロニモスでは無くヴァーグだ。

まさに"手に負えない厨二病患者"というか(笑)、こんな人間が身近にいたら面倒臭い事この上ないだろうなと思ってしまう。

しかし、そんな風に彼を仕立て上げてしまったのはユーロニモス。

彼の主宰するレーベルからリリースする事になったBURZUMのプロモーションの為や、ブラックメタルの過激さをアピールする為に彼を焚きつけ、思わぬ方向に彼を引っ張って行ってしまう事になる。

ヴァーグはユーロニモスが想像する以上の過激性を見せるようになり、「これはヤバい」と感じた頃にはもう手遅れで、誰も彼を止める事は出来ない状態になっていた。

自分以上に過激さを増していくヴァーグに対して悔しさを覚えたり、そんなヴァーグを自分の管理下に置き、利用しようと奮闘するユーロニモスはどこか女々しいというか弱々しく、自分が想像していた冷徹な人物像とは真逆な印象でもあった。

周りの人間達の起こす事件の重大さに気付いて、うろたえるユーロニモスの姿も描かれているが、実際はこの時、彼はどういう反応をしていたのだろうか?。

まあ、そんな事を知る由は今となっては無いのだけど、、。

あと、"自殺したデッドの脳みそを食べた"というのは嘘だった事がこの映画で明かされていて、映画の終盤、デッドの死体を写真に収める瞬間が回想されるシーンは、"この映画での"ユーロニモスの本当の人間性が浮き彫りにされる。

これに関しては正直なところ、脚色であると思う。

こんな事実、他のメンバーだって知る術が無いし、生前ユーロニモスが語っていたようにも思えない。

ただ、冷徹さと残虐さに憧れ、音楽以外の事でもそれを追求する一方で、実は真っ当な人間性を捨て切れずにいた部分がユーロニモスにはあったのではないかとは、少しばかり感じている。

"プリミティブ"なMAYHEM信奉者にとっては賛否が別れるシーンであろうが、個人的にはこの映画で1番グッときたシーンだった。

過激さを求める事への共感

"誰が1番過激か"、それを競い合うようにして教会への放火や殺人を繰り広げていく登場人物達には観ていて呆れるばかりだが、正直どこか共感してしまう自分もいた。

程度の差はあれど、"とにかく異端でありたい"、"自分の強さを誇示したい"という欲求は、恐らく全メタルミュージシャンが持ってる気持ちなんじゃ無いかと思っている。

キリスト教の教えなど知りもしないのに"アンチクライスト"とか言ってみたり、そのようなデザインのTシャツを着たり、、割と心当たりがある人も多いのでは?(笑)。

暴れたい欲求、宗教などの大組織に歯向かいたい気持ち、それ自体は自分も理解が出来る。

そのような"反抗心"のようなものを全く持ち合わせて無い人達がメタルという音楽に傾倒する訳がないし、「メタルを聴いていると自分が強くなった気がする!」みたいな事は世の中のメタラー全員が思った事あるはず(多分 笑)。

例えば、Motley Crueの自伝的映画『The Dirt』で描かれているような破茶滅茶な生活も、こっちと比べたらまだマシにも思えるが、主となる衝動は変わらない様に思う。

とにかく暴れたい、"まとも"でいたくない、そしてその異常さをどうやって知らしめてやるか?

その若さ故のエネルギッシュとも下らないとも言える衝動が、Motley Crueはセックスやドラッグ、ホテル破壊などの行動に向けられたわけだが、MAYHEMの場合、それは教会放火や殺人、悪魔崇拝などの何とも禍々しい"ジメッとした"行動に向けられた。

往年のMotley Crueの生活は、あまり褒められた事ではないけれど、ロックをやっているのだったら無条件で憧れてしまうみたいな部分も正直ある。

『The Dirt』についてミュージシャン達と語ると、「まあ無理なのわかってるけど、ああいう生活してみたくはあるよねwww」という会話になるのは鉄則だ(笑)。

しかし、『LORDS OF CHAOS』に至っては、今後全く持ってそうならないだろう(苦笑)。

「教会に放火したい!」なんて当たり前だが一度も思った事ないし、殺人などもっての他だ。

カルト集団みたいなサークルなんて絶対に関わりたく無いし、脳みそが飛び出た仲間の死体など見た日にはその場で気絶してしまうのがオチだろう(苦笑)。

でも、何故かその根本にある破壊衝動の様なものは、映画を観ていて妙なくらい理解出来た。

「まあ矛先は違うけど、お前らの気持ち何か分かるよ」みたいな。

そんな事を感じてしまう自分が恐い気もしたが、これ多分、この映画を「観たい!」と思って観に行った人全員が感じる事なのでは無いかと思ってしまったのだけど、、、どうなんだろう?(苦笑)。

でも何かその位、この映画には"過激なメタル"に向かう人間の心情の様なものが上手く表現されてるのではないかと感じた。

異端さへの憧れと破壊衝動に取り憑かれた人間達の末路を見せられているような物語で、共感と拒絶が入り混じったような、今までに無かったような感情を抱いてしまう映画だった。

本当のブラックメタルの発展に貢献したのは誰か?

この映画を観終わって、ずっと心に引っ掛かってた事がある。

それは、MAYHEMの残されたメンバーのその後だ。

この事件の後MAYHEMは1度解散しているが、その1年後に再結成し、その活動は現在まで続いている。

#こんな大きな事件を起こし、悪名高きバンドになってしまったMAYHEMを守り続けたのは、恐らくドラマーのヘルハマーだろう。

映画ではどこか"お調子者"なキャラクターで、あまり存在感が無い役ではあるが、現実的にMAYHEMという名前を後世に残し、ブラックメタルを"血塗られた過去を持つ音楽"から、歴とした"伝統的メタルスタイル"に変えていったのは忘れてはいけないヘルハマーの功績だ。

もし、MAYHEMというバンドがこの事件の後、本当に無くなり、再結成もしないまま時が過ぎていたら、多分"ブラックメタル"というスタイルは「何かそんなんあったね」と、ただの都市伝説的な扱いで終わっていたのではないかと、どうしても感じてしまう。

社会的地位を完全なまでに失ってしまったバンドを守り続けるのは容易い事ではない。

もしかしたら、「話題になってるし、こりゃ稼げるぞ」みたいな理由での再結成だったのかもしれないが(可能性高いなー 笑)、自分達が生み出したブラックメタルを、"如何わしい伝説" という形無きものとして後世に残すのではなく、あくまでも"MAYHEM"という名前のまま、堅実かつ実質的な活動を行う事でブラックメタルという"音楽"を伝え続ける事を選んだヘルハマーには敬意を払わざるを得ない。

そんな彼がいたからこそ、OZZ FESTに出演するなどの活躍を見せ、ブラックメタルを更なる次元に押し上げた同郷の後輩にあたるDIMMU BORGIRが、後に続く事が出来たという事実もあると思うのだ。

実際、DIMMU BORGIRのボーカリストであるシャグラットはキッズ時代、ユーロニモスが経営するヘルヴェデのお客であったらしいし、ヘルハマーはDIMMU BORGIRのサポートドラマーを務めた事もある。

DIMMU BORGIRも、あとはイギリスのCradle Of Filth等も、どちらかといえばハードなブラックメタルファンからは"売れ線狙い"と揶揄されている印象もあり、もしかしたら近年のMAYHEMもそうなのかもしれない。

"ブラックメタル"と"プリミティブブラックメタル"という呼び名で両者を分ける文化も以前は存在していたし、それはそれで気持ちは分かる。

しかし、本当の意味でブラックメタルという文化を後世に定着させたのは、確実にヘルハマーを初めとした"暴力じゃないやり方"でブラックメタルを表現し続けたミュージシャン達だ。

この映画の監督であるジョナスも、元はBATHORYのドラマーだが、近年はマドンナやポールマッカートニーなどのメジャーなアーティスト達のMVも手掛ける売れっ子監督で、ただの過激さだけに留まらない感性を持っていた人物であった事が分かる。

少し映画の話から脱線してしまったかもしれないが、ブラックメタルを0から生み出したのは、ユーロニモスやヴァーグといった人物達で、その初期はスキャンダラスな暴力によって発展していったのが"ブラックメタル"という音楽スタイルなのかもしれない。

しかし、それをしっかりとした"音楽"として、幅広く世界中に浸透させる事に貢献したのは、この映画ではあまり詳しくは描かれなかった人物達だ。

それはお調子者の脇役ヘルハマーであり、デッドの死をきっかけに脱退したネクロブッチャーであり(彼は再結成MAYHEMのベーシストでもある)、"ヘルヴェテ"にCDを買いに来てたキッズ達(後のシャグラット?)でもある。

だから、この映画の最後、ユーロニモスが吐き捨てる言葉には

暴力より堅実的な方法で、ちゃんと貴方の生み出したブラックメタルをみんな今も演り続けてるよ。だから安心して地獄で眠ってくれ。

という言葉を捧げたい。

ブラックメタルであろうがデスメタルだろうが、音楽は人を傷付ける為では無く、傷を癒す為にあるものだと自分は信じている。

だから、自分は一生"MORBID ANGELのTシャツを着たガキ"で良い。

そんな事を、エンディングの"Freezing Moon"を聴きながら思った次第だ。

最後に

公開前の映画について詳しく書くのはどうも抵抗があったので、今回は印象に残った事を掻い摘んで書かせて頂きましたが、非常に面白い映画でした。

まさか、ここまでマニアックなメタル映画が日本で公開される事になるなんて、14歳の時にMAYHEMのCDを買いに出掛けた自分には想像も出来ない未来でしたね。

あの当時、もしこの映画が公開されてたら年齢制限で観れなかっただろうけど、恐らく「何としてでも観たい!」と躍起になってただろうなと思います(笑)。

ただ、ちょっとあの時の自分が観てたら変な影響を受けてしまってた気がする。

「これが"TRUE"なんだ!」みたいな(笑)。

別に暴力を肯定している映画という訳じゃないのですが、そのくらい1つ1つの描写が強烈で、インパクトがある。

メタルとかロックの映画って、どうしてもどこかギャグっぽい要素が入ってしまうものですが、この『LORDS OF CHAOS』は陰鬱としていて、シリアス。Sigur Rósが担当する劇中の音楽もそんな雰囲気を存分に盛り上げてくれています。

グロテスクな描写も容赦無いし、セクシャルな場面も多く出てくるので、特に女性と観に出掛ける際は、くれぐれもご注意を(苦笑)。

メタラーじゃない女性をこの映画に誘った殿方は、"勇者"と呼ばせて頂こうかな(笑)。

そんな感じで、全メタラー必観な映画がもうすぐ日本で公開されてしまいます。

公開日にコープスペイントして観に行く人とかもいそうだなー(笑)。

もし時間があったら、自分も劇場に足を運んでみようと思っています。

公開日は3月26日!!

お楽しみに!!

それでは、Hail Satan!!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?