ファクトチェックも助言!プロの先行研究レビュアーGPTs

本noteをお読みいただき, ありがとうございます.

いつも教育現場で活用できるプロンプトエンジニアリングについての有料コンテンツをご提供しておりますが, 本日は無料記事での展開です.

さて, 昨今大学での本格的な研究や, 社会に出た時の本質的な探索力を発揮する大人の養成を目指して, 探究的な学びの時間が小中高校のシーンで増えています.

しかし, 次のような実態があることも, 弊社に寄せらたお声の中からわかっています.

"教師主導の課題設定がなされた探究的な学びの時間はどうも児童生徒に主体性を発揮してもらえない"

"生徒主導型の探究にはコストが大きくなかなか踏み切れない"

筆者自身, 今年は110名ほどの高校生の総合的な探究の時間を担当しており, 個別の課題設定と探究フォローには, 経験上相当の手がかかることに共感いたします.

その一例として今回の先行研究レビューをしっかり生徒に取り組んでもらうことが挙げられますが, Google ClassroomのようなLMS(Learning Management System)でそのコメントがしやすい状態はかねてよりあるものの, なかなかに時間がかかります.

先行研究レビュー(literature review)とは、研究者が自分の研究テーマに関連する既存の研究を調査・分析し、文献をまとめることです。

[レビューの手順]

テーマの明確化:レビューするテーマや研究の範囲を明確にする。

文献の収集:テーマに関連する学術論文、書籍、報告書などを収集する。

文献の評価と選別:収集した文献を評価し、レビューに含める重要な文献を選別する。

情報の整理と分析:文献の内容を整理し、テーマごとにまとめて分析する。

結果のまとめと報告:レビュー結果をまとめ、研究の現状、ギャップ、理論的基盤などを報告する。

本日のnoteは, 先行研究レビューを例に, そんなお忙しい先生方の探究ガイドタスクに役立てていただけるGPTsを開発しましたのでお披露目です.

まずは使ってみましょう!

GPTsはこちらです.

https://chatgpt.com/g/g-aqd7FOC4c-huronoxian-xing-yan-jiu-rehiyua

使い方は至って簡単です!

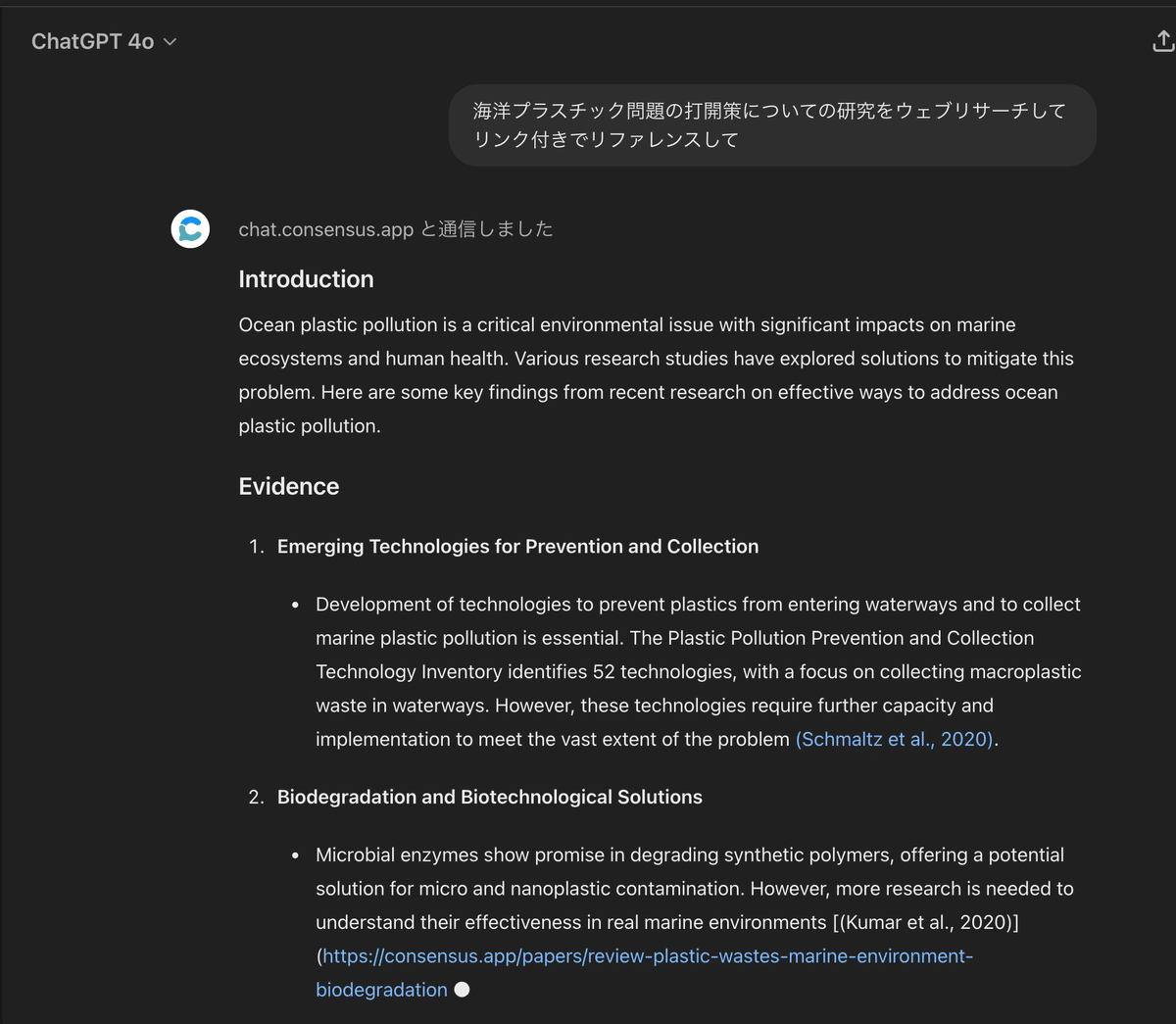

生徒が仕上げてきた先行研究レビューをこのように添付するだけです.

そうすると, 一般的な先行研究の内容に沿って, プロの研究者の観点から, 良い点, 改善点のコメントが返ってきます.

このGPTsには次のようなルーブリックを埋め込んでおりますので, ファクトチェックの採点もしてくれます.

(このファクトチェックに関する説明はこちらをご参照ください.)

本当は一人一人にコメントを返したいけれど, 形式に沿ったオーソドックスな部分はこれでほぼ返してくれます.

有料版のChatGPT を用いている場合, 最後にはフィードバックレポートとして, ダウンロードすることもできますので, 先行研究レビューの作成プロセスとして, GPTsを用いた履歴としてご利用いただくこともできます.

また, 途中で紹介した8つのファクトチェックリストもスコア表が返ってきますので, ChatGPTでどかっと作っただけだと, これで釘をさしてくれてる様子がわかってもらえると思います.

詳しい内部プロンプトの内容を知りたい方は, マガジンを購入いただくか, 単品でこちらのnoteを購入してください.

良い課題設定は良い問い探しから. まさにAIはここに最適.

探究的な学びと呼称するなら, 生徒の問いから始まるべきだと私は確信しています.

与えらた教材や与えられた課題からは知的興味が湧きにくいことでしょう.

したがって, 生徒主導でいろんな情報や体験から「問い」探しから入ることが重要なのですが, その問いの中にも発展するものもあれば, 捨てることになる問いもあります. それでいいと思います.

その中で今, このテーマについてはどこまで明らかになっているのか, 徹底的に調べることから入ることは, その問い探しにとって非常に重要で, 良い時間となるのは間違いありません.

しかし全ての情報を教員主導で管理していると, この回転数が上がらないため, 手放して生徒にこの問い探しの回転数を上げてもらうことになります.

ここに, まさにChatGPTをはじめとする生成AIが最適なのです!

その夥しい数の論文のほとんどは英語です.

要約作業もさることながら, 良い問いを見つけるためのガイドとなるのが, この"プロの先行研究レビュアー"です.

単なる調べ学習で終わる生徒と, そうでない生徒の違い

しかし, 生徒主導で進めていても, 生徒の成果物を見ていると「興味があるテーマ」にもかかわらず, 問いからうまく課題設定まで進む生徒とそうでない生徒がいます.

多くの問い探しを経験させていただいて, その違いをいくつか知ることができましたので紹介すると,

・大学入試のために行う.

・なんとなく先生にやれと言われたからやる.

・フィードバックが足りなくてどう進めていいかわからない.

こういう生徒を0にするなっていうのはすごく不自然ですが, 私たち教育者としては, せっかく貴重な時間を費やしてもらっている以上, 純粋な知的探究心に沿ってやってほしいですよね.

そのためには, 「教師がグリップ」していることで, 好奇心もフィードバック回転数も少なくなるこの現状を変えることが先決だと思います.

多くの探究担当の先生とAI駆動型の探究の時間を作っていきたい.

さまざまな意見があることはわかっていますが, 私はファーストステップのハードルが下がることが, 生成AIを探究的な学びをガイドする上で用いる最大のメリットだと考えています.

良い問いを見つけるためには, 夥しいインプットを得てもらうことは避けられません.

そのため今回開発した「プロの先行研究レビュアー」のような, ファーストステップのフィードバックを自動化することは, 非常に重要だと考えています.

ただ, やはりいろんな問題に直面している現場に赴いたり, 実験をしたり, 体験をしたり, 専門機関と提携したり, コンテストに出たりと, 体験やアウトプットする時間が一番重要だと考えており, ぜひ探究ガイドをする先生方にそんな濃い時間を捻出していただきたいと考えております.

日本の探究的な学びのシーンはまだまだ始まったばかりです.

みなさんと意見を交換し合いながら, あの手この手で私も進んでいければ幸いです.

ぜひ使ってみられた感想など, お寄せいただけますれば幸いです!

田中善将への仕事依頼やSNSフォローはこちら

講演・執筆・コンサルティングのお仕事依頼はこちらまで.

Xはこちら.

教育関係者の皆様は, Facebookでも繋がってください.

いつも応援してくださる皆様に田中GT善将は支えられ、幸せ者です。ありがとうございます!