セラピスト主体での装具選定:ブレースクリニックの手順についてまとめる

装具作製は手順を押さえて作製することが望ましいと思います。

といいますのも、理由があります。

①一人で選定するとミスが起こるから

②若手の教育のため

という2点が大きな理由です。

病院、施設によってはリハ医等が指示をして作製に至ることがあると思いますが、今回はセラピスト主体で選定を行う場合をまとめたいと思います。

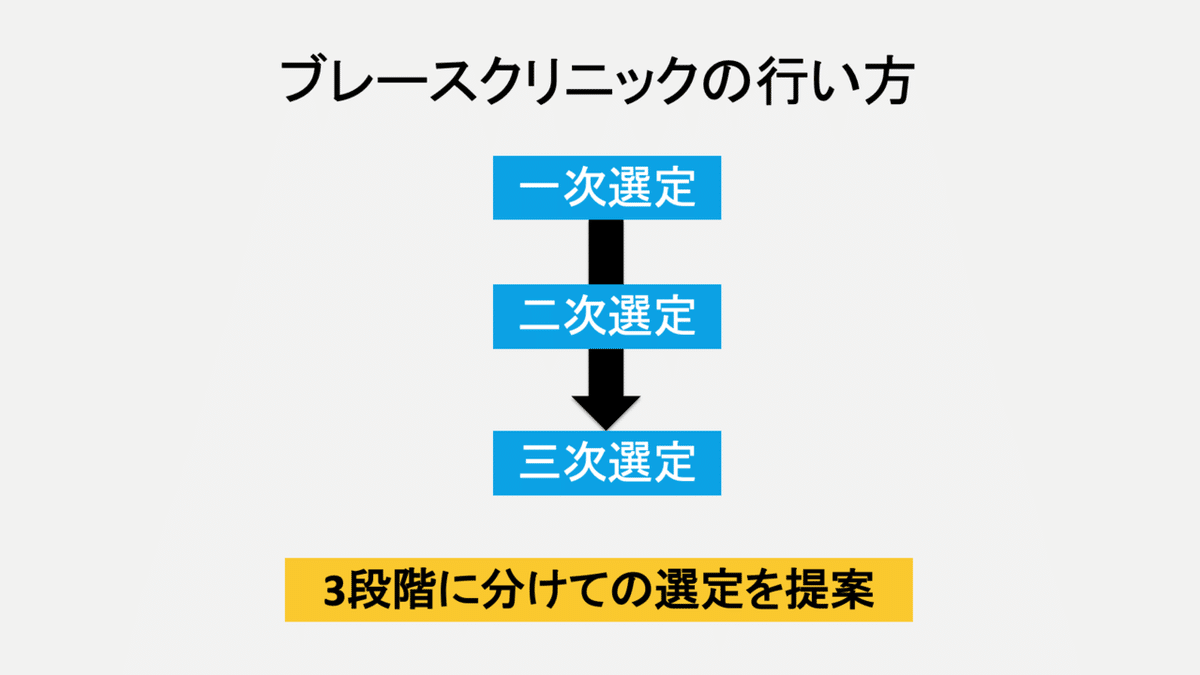

まず一次選定、二次選定、三次選定の3段会に分けての作製をお勧めします。

それぞれを説明していきます。

一次選定はまず、先輩などに相談をするところから始まります。若手は何を作製していいかわからない。必要かわからない。そもそも装具の種類を知らないなど知識・技術不足があります。

そのためまずは指導係や相談しやすい先輩、知識・技術のある先輩などから相談することから始めるといいかと思います。

なるべく早めに相談した方がいいです。入院した初日〜3日ぐらいでいいと思っています。

評価を行い報告しますが、まだ足りない評価などあると思いますのでアドバイスをもとに再評価→相談を繰り返してください。

そこでどんな装具・いつ・どのように作製するかを決定してください。

一次選定の目的は上記が挙げられます。自分で考える癖がついてくると後々必ず伸びると思います。

次に二次選定です。参加できるスタッフの前で装具の相談を行い、妥当か判断する作業になります。

二次選定はしっかりと準備を行った上で行うようにしてください。多数のスタッフ時間を使うので時間泥棒にならないように考えをまとめてください。

患者+セラピストで歩行等を評価して装具を決定します。

その後、患者なしで相談をしたほうがいいと思います。というのも患者を目の前にしてのディスカッションは限界があるからです。本当にそれでいいのか判断するためにはしっかりとディスカッションを行いましょう。

考えがまとまったら細かい設定を決めてください。

もちろん患者や家族、主治医の同意を得てから作製を進めるようにしてください。

二次選定の目的です。多数の意見を聞く、発言することでスタッフの装具知識・技術は確実に伸びてきます。

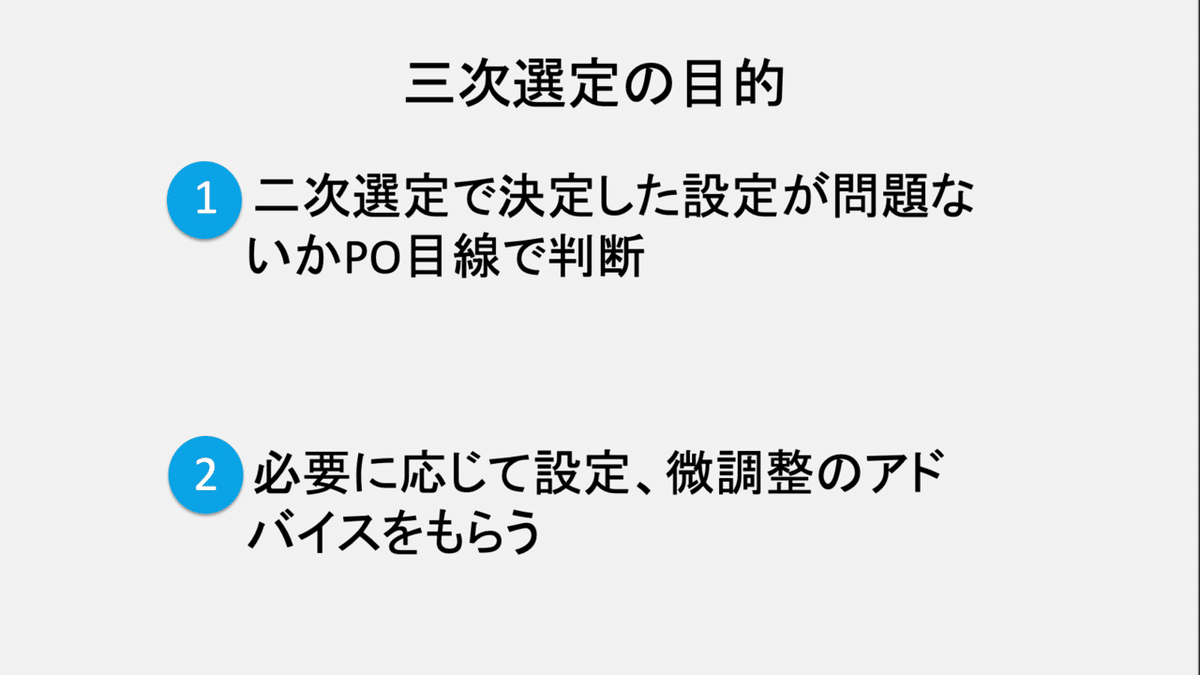

三次選定です。義肢装具士を交えてディスカッションをしましょう。

セラピスト、主治医、本人、家族がこれでいく!と決めても、技術的に難しいなど作製が難しい場合もあります。また新しい技術や素材などは義肢装具士が強いので、義肢装具士の意見も非常に大切です。

若手の場合義肢装具士の質問や意見に答えられない場合がありますのでなるべく先輩等のフォローがつけることが望ましいと思います。

三次選定の目的です。義肢装具士目線でのアドバイスをもらうことで装具の知識・技術は向上します。義肢装具士さんとの会話は面白いですよ。

一次、二次、三次選定を行うことでより良い装具作製が可能となると思います。準備や業務負担は増えるかもしれませんが、熟練のセラピストでも意見は変わるものです。最適かを一人で判断するのではなく多くのスタッフで共有することで病院全体のスキルアップにつながります。

こういった記事も書いてます気になる方見てみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?