【7114】フーディソンのリサーチレポート

今回は、「生鮮流通に新しい循環を」というビジョンを掲げ、飲食店向けに鮮魚をはじめとした食材を販売する事業等を展開するフーディソン(以下、同社)を取り上げたいと思います。フーディソンという社名の由来は、「フード×エジソン」で、食産業に革新をもたらすという意味が込められているようです。

同社の現在の注力ドメインである「水産業界」は、外部環境の変化により様々な課題が表出している業界であり、それら課題を解決するための規制改革等も行われています。

同社のビジョンや事業内容等を理解するためにはこの水産業界の構造をざっくりでも理解しておくことが不可欠なので、まず最初に水産業界の構造や課題を概観した上で、同社のビジョンやビジネスモデル、今後の成長戦略等について分析していきたいと思います。

なお、同社については解説動画と山本社長へのインタビュー動画も公開しているので、こちらもよければ併せてご覧ください。

<解説動画>

<山本社長へのインタビュー動画>

水産業界の基本構造と課題

基本的な流通構造

まず、海でとれた水産物がどのようなルートを辿って私たちの食卓へ届いているのかを俯瞰してみます。下図は、漁師が魚を獲ってから消費者へ届くまでの流通経路を表したものです。

漁師が各地で漁獲した魚は、まず産地の卸売市場に持ち込まれます。

その後、豊洲市場をはじめとした消費地卸売市場に持ち込まれます。

そこではまず卸売業者が魚を仕入れ、

それを更に仲卸をはじめとした買受人が買付け、

それが小売業者や外食業者に販売されて、われわれ消費者のもとに届く。

このように、消費者に届くまで複数の市場を通じて多段階で販売が行われる流通構造となっています。

「こんなに多くの中間流通業者が関与していたら、小売価格がかなり高くなってしまうのではないか?」と思われるかもしれませんが、実際に生産者が受け取る価格と小売価格には大きな開きが存在しています。

では、なぜこのような構造となっているのでしょうか。これには、卸売市場ができた時代背景が深く関連しています。

卸売市場の仕組みができる以前の1920年頃の日本においては、問屋が産地の生産者から農水産物を買い叩き、消費地において売り渋って価格を吊り上げることによって暴利を貪るという問題が起きていました。

これを受けて時の政府は、生産者を保護し、公正な価格で農水産物が全国各地に行き渡る状況を実現するために、公設の卸売市場を開設して、基本的にすべての商取引はそこを介して行うようにする必要があると考えたわけです。

そのような考えのもと、1923年に「中央卸売市場法」が施行され、以降公設の中央卸売市場が次々と開設されるようになりました。

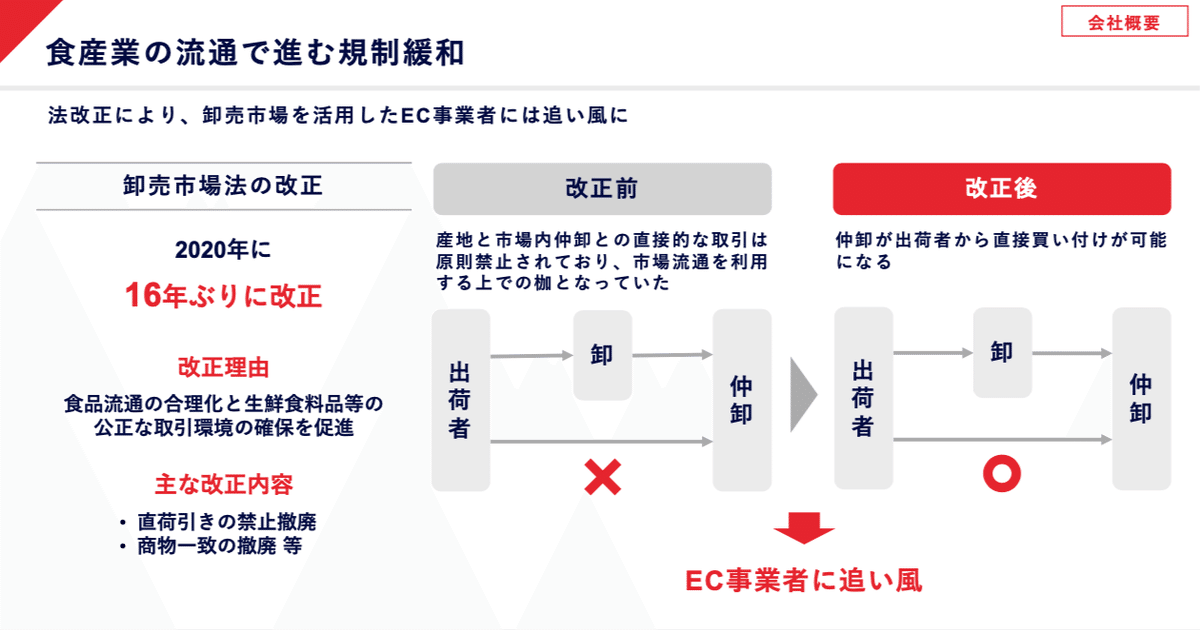

同法は、1971年に「卸売市場法」として生まれ変わっていますが、卸売市場法では以下のような規制が設けられていました。

卸売業者は、市場に持ち込まれた農水産物は、正当な理由がない限り仕入れて販売を受託しなければならない(受託拒否の禁止)

卸売業者は、仲卸業者や買参人以外の第三者に農水産物を販売してはいけない(第三者販売の禁止)

仲卸業者は、生産者から直接農水産物を仕入れてはいけない(直荷引きの禁止)

このような規制の存在により、基本的には

生産者が農水産物を市場に持ち込む→卸売業者が集荷する→仲卸業者が分荷する

という流れでしか取引ができなかったわけです。つまり、水産業界が多段階の流通構造になっているのは、生産者保護や公正な価格形成等の目的のもと、国によってつくられた卸売市場法で規制されているからだと言えます。

スーパー等の量販店の台頭による流通構造の変化

このような流通構造は、時代の変化とともに徐々にそぐわなくなっていきます。一つの大きな転機が、スーパーをはじめとした量販店の台頭です。

1960年代からスーパーが日本全国に展開されていく中で、「生鮮食品をスーパーで買う」という消費行動が常態化されていきました。「魚は魚屋で買う」から、「魚はスーパーで買う」に変わっていったわけです。

これによって、各地域に数多存在していた魚屋はスーパーにどんどん淘汰されていき、「多数の小型の小売業者」から「少数の大型の小売業者」へと構造が変化していきました。

そうすると、当然買い手の交渉力が強くなります。このような中で何が起きたかというと、スーパーが卸売業者や仲卸業者と相対取引を行い、大量の魚を安く仕入れるようになったのです。

スーパーには、以下に掲げる「4つの定」という大きな特徴が存在すると言われています。

一定価格

一定量

一定品質

一定規格

市場でのセリや入札を通じて魚を仕入れる場合、仕入価格や仕入量をコントロールすることが難しくなるので、「一定価格」や「一定量」を充足できなくなってしまいます。

そのためスーパーは、卸売業者や仲卸業者との間であらかじめ価格や数量を決めた上で相対で仕入れる取引形態をとるようになっていきました。

東京海洋大学准教授である勝川俊雄氏が作成した以下の図が、スーパーの台頭による流通構造の変化を端的に表現しています。

流通構造の変化がもたらした課題

スーパーは、多種多様な魚に付加価値をつけてできるだけ高く販売するのではなく、基本的には限られた定番商品をできるだけ安く、安定的に販売することを重視します。そのため、まとまった量をできるだけ安い価格で仕入れるインセンティブが働きます。

そんなスーパーが強大な影響力を持つようになれば、中間業者によるスーパーへの販売価格は上がりにくくなってしまいます。

そうなると、当然卸売業者も漁師からの仕入れ価格を下げないと採算が合わなくなります。そのような中で基本的に漁師に価格決定権はなく、卸売業者の方が交渉上優位な立場にあるため、浜値(漁師が市場に持ち込んで最初につく値段)もどんどん下がっていきます。これにより、漁師もどんどん儲かりにくくなっているのです。下図は、水産庁が公表している「漁船漁業を営む会社経営体の経営状況の推移」ですが、毎年漁労利益が赤字となっていることがわかります。

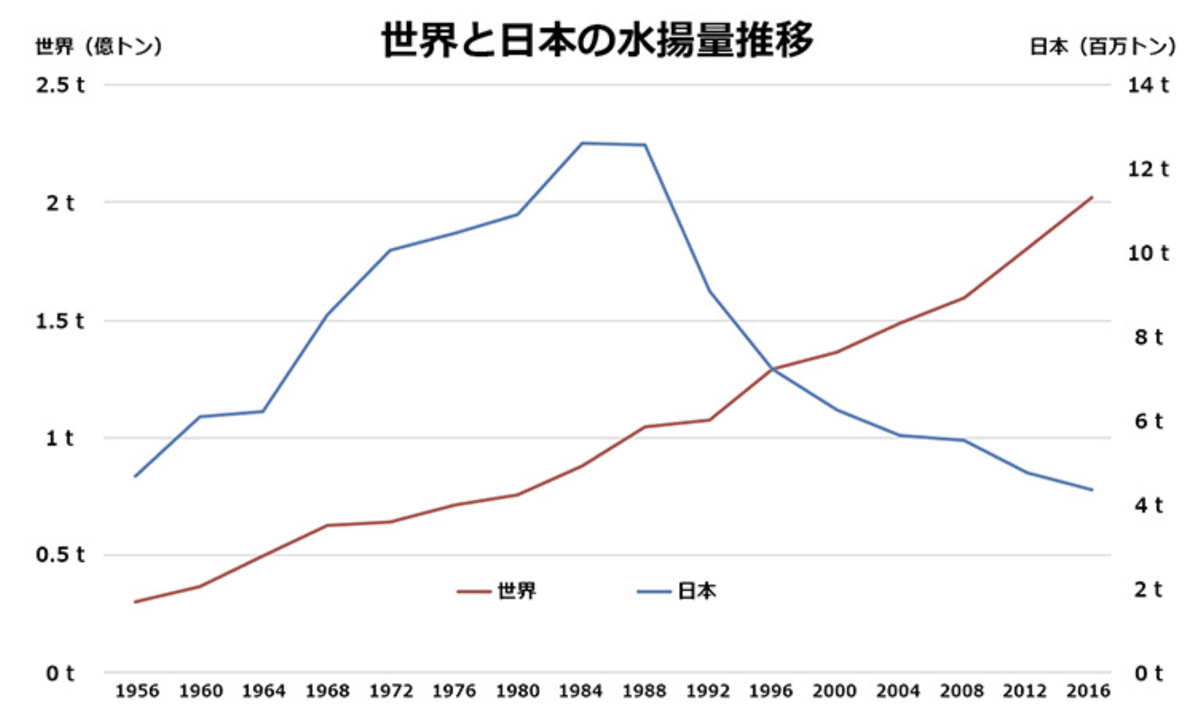

こうなると、漁師としては「単価が低いのであれば、とにかく獲れるときに獲れるだけ獲って売らなければ」という思考になりやすくなります。詳細の説明は割愛しますが、このような状況下で、日本の漁獲規制が甘かったことも相まって魚の乱獲が横行し、これが日本近海の資源減少につながっています。実際に、世界全体では漁獲量が増え続ける中、日本は1980年をピークに漁獲量が大きく減少し続けているという問題が起きているのです。

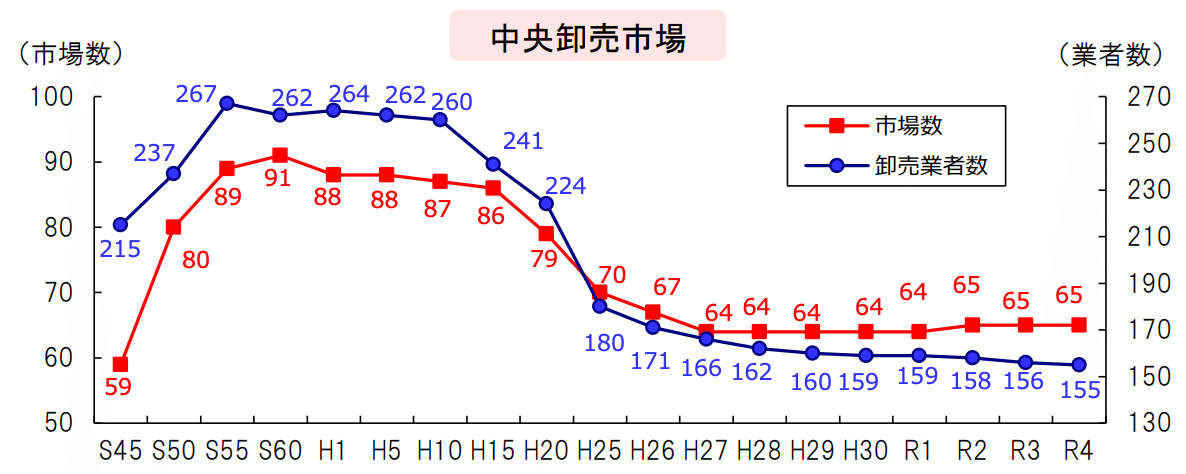

また、卸売業者や仲卸業者等の中間流通業者も経営状況は逼迫しており、漁業従事者と同じく業者数も減り続けています。

出典:農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について(2024年2月)」

出典:農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」

では、安く仕入れているスーパーが儲かっているのかいうと、実はスーパーも水産部門はほとんどが赤字だと言われています。

丸魚を置いても、捌けなかったり調理に手間をかけたくない人が増えているためなかなか売れません。そのため、売るためには切り身にしたり骨を取ったりと加工が必要になりますが、それをするにはバックヤードと人員を確保する必要があるため、その分コストがかかってきます。

そのような状況下で、肉が魚よりも相対的に安く売られているので、なんらかの付加価値を付けない限り、販売価格を引き上げることはなかなかできません。結果的に、水産部門は生鮮食品の中でも薄利多売にならざるをえず、ほとんど利益が出ていないのが実態となっています。

多種多様な新鮮な魚を楽しむことが難しくなっている

産地で獲れた魚は、マグロやアジ、サバ等の定番ものであれば都市部の量販店でもニーズがあるため、一定量が消費地卸売市場に回されます。

一方で、産地特有の珍しい魚は、都市部にまわしても量販店が仕入れてくれる可能性は高くなく、売れるかどうか分かりません。仮に売れなかった場合、産地で売っていた場合の機会ロスと配送料が発生するため、定番ものではない魚を都市部に送るかどうかは一か八かの賭けになっています。

結果的に、定番ものではない産地特有の魚は、ほとんどが産地付近の居酒屋等にかなり安い価格で販売されているようです。そうすると、漁師さんとしてもせっかくの美味しい地元の魚が適正な価格で売れなくなってしまいます。

また、都市部の人はスーパーに買い物にいっても、なかなかご当地ならではの珍しい魚に出会うことはできません。定番ものばかりが都市部の量販店に出回るので、全国各地の新鮮な美味しい魚を楽しむことが難しくなっているという問題も、特に都市部の消費者側では起きているのです。

ここまで読み進めていただくと、現在の水産業界が、関わる事業者全員が儲かりづらい構造になっていることが分かるかと思います。また、最終消費者も、多様な美味しい魚を家庭で楽しむことが難しくなっていたり、痩せた魚しか食べられなくなったりしています。

そのため、水産業界は、流通構造や漁獲規制等、さまざまな点で抜本的な改革を行なっていくことが求められているのです。

フーディソンの概要

さて、あまりにも前置きが長くなりすぎてしまいましたが、同社はまさにこのような水産業界における課題を流通の観点から解決すべく、事業展開を行っています。

ここからは同社の事業内容やビジネスモデル、強みや今後の着目点について解説していきます。

事業内容

同社は現在、以下の3つのサービスを展開しています。

この中で売上構成比が最も大きいのは、飲食店向け食品Eコマースの「魚ポチ」となっています。

BtoBコマース

まず、BtoBコマースである魚ポチのビジネスモデルを説明します。

魚ポチは、簡単に言うと、生鮮食品を取り扱うECサイトです。同社が仕入れた魚をECサイトである魚ポチに掲載し、それを注文した飲食店等の顧客に配送するというのが基本的な流れとなっています。

仕入れから配送までの流れをもう少し具体的に表現すると、以下のようになります。

仕入方法は、以下の2パターンが存在します。

豊洲市場・大田市場で買い付ける

産地の生産者や卸売業者から仕入れる

1は、まず豊洲市場・大田市場へ送られてくる魚の情報を魚ポチに掲載し、それを見た飲食店等のユーザーが注文します。

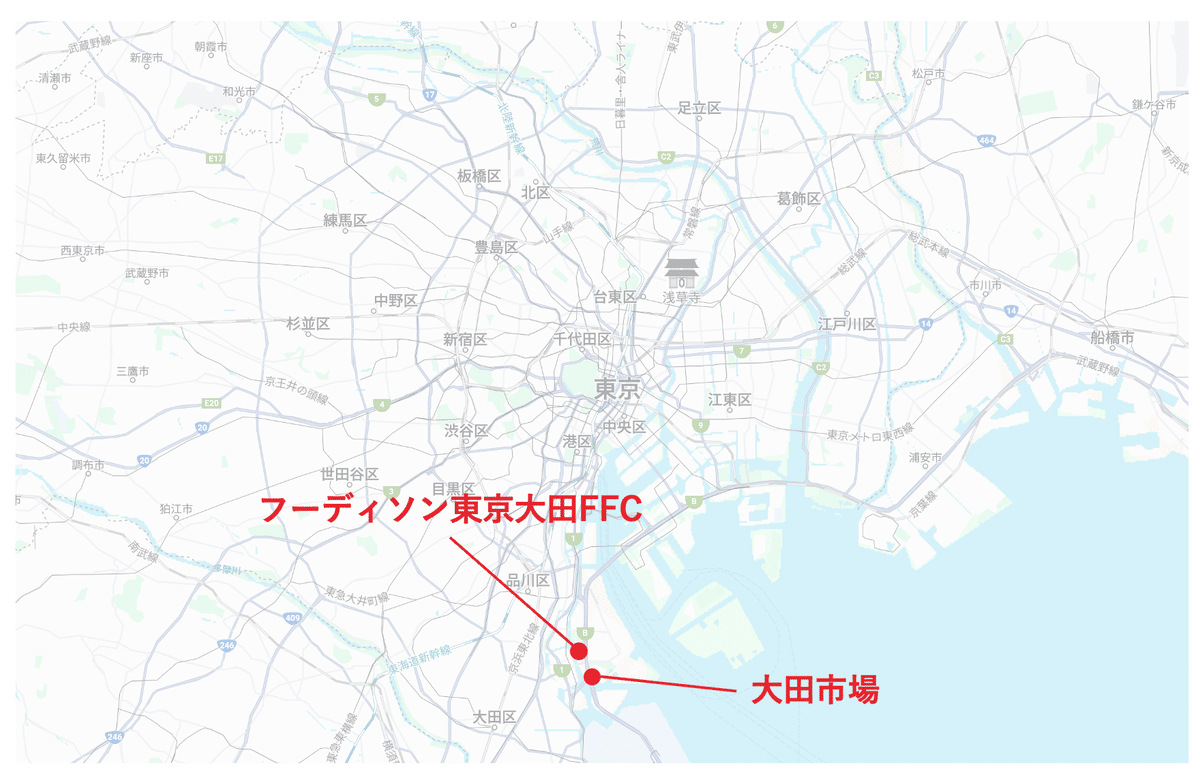

そして同社がその注文に沿って、豊洲市場ないし大田市場でその魚の買付を行い、その魚を大田市場か、大田市場に近接する「フーディソン東京大田FFC」に集荷して、各ユーザーに分荷・配送するという流れになっています。

なお、同社は豊洲市場では買参権(*1)、大田市場では仲卸業務許可(*2)を有しており、その免許をもって市場内で買付を行っています。

*1:買参権

生産者が市場に水揚げした魚介類を、卸売人を通じて購入する権利のこと。買参権を持っていないと、卸売人からセリ等で魚を買い付けることができない。

*2:仲卸業務許可

売買への参加ができることに加えて卸売市場内で物理的な区画割当てを受け、仲卸業務を行うことに関する許可

2は、同社が持つ全国70箇所以上の産地ネットワークと連携し、過去の販売データ等を活用して構築した同社独自の需要予測モデルに基づき、同社が裁量を持って仕入れ、それを大田市場に集めるというパターンです。

この際、産地で仕入れた魚は、重量や締め方、漁法、梱包方法等の情報が写真とともに同社の本社に共有され、その情報が魚ポチに掲載されます。そして大田市場に集まった魚を、魚ポチを見て購入した人向けに配送するという流れになっています。

1のパターンは委託買付のようなものなので、基本的に在庫リスクは生じません。

一方2のパターンは、同社の裁量で仕入れていることから在庫リスクは発生しますが、同社によると、需要予測モデルの精度が上がっていること、そして余った在庫はその日中に値段を下げて売り切ることをしているため、基本的にロスは発生していないようです。

現在、1と2のパターンの割合はおおよそ半々になっています。

なお、2020年の卸売市場法の改正以前は、先述した「直荷引き禁止の原則」に基づき、仲卸業者は産地の生産者から直接魚を仕入れることが困難な状況となっていましたが、同改正によりこの原則が撤廃され、市場を経由せずとも産地から仕入れることがスムーズにできるようになりました。これは同社にとって追い風となる法改正だと言えます。

注文してから配送までにどの程度の時間を要するかはエリアによって異なり、一都三県は基本的に注文から翌日、その他の地域は翌々日か3日後に届くようになっています。なお、沖縄県と離島には配送を行っていないようです。

BtoCコマース

次に、BtoCコマースであるサカナバッカのビジネスモデルを説明します。

現在最も売上構成割合が高いのは魚ポチであると述べましたが、実は同社が創業して最初にスタートしたサービスはこのサカナバッカとなっています。

サカナバッカは、鮮魚や加工食品等を取り扱う街の魚屋で、現在8店舗を展開しています。

同社は、創業当初から「次世代の食の流通プラットフォームをつくる」ということを構想していた一方で、業界の知見もネットワークもない新参者がいきなりそのようなプラットフォームを立ち上げようとしても成功確率は極めて低いと考えていました。

そのため、まずは最もシンプルで、かつオペレーション強化により確実に収益化できるであろう小売店から始めたとのことです。

また、水産業界には、魚の売り文句が「安さ」に限定されがちで、しっかり付加価値をつけて売られていないという課題がある旨を述べましたが、その課題に挑むという意味でも、自分たち自身が小売店を持って、魚の価値を見極めてしっかりと売るということが必須であると当初から考えていたようです。

HRサービス

3つ目のサービスが、フード人材バンクです。

これは、飲食店やスーパーマーケット、食品工場等、食に関連する業界に特化した人材紹介サービスです。

同社の社長である山本氏は、ケアマネージャー・介護士・看護師等の人材紹介事業や介護施設向けSaaS事業を展開するエス・エム・エスの創業メンバーの1人でもあり、同社を創業する以前はエス・エム・エスに在籍していました。そこで培った人材紹介事業に関する知見を活かし、食の領域で人材紹介事業を行っています。

同社がフード人材バンクを立ち上げる以前は、生鮮業界に特化した人材紹介サービスはそもそも存在しておらず、同社自身がサカナバッカを立ち上げて人材を採用したときにも「どこに媒体を出せばいいのかが分からない」という問題に直面したようです。

そんな中、既存の人材紹介会社からしても、生鮮領域に参入しても特に他サービスとのシナジーは出ない上、マーケット規模もそこまで大きいわけではないことから、誰も参入していなかったようです。

ただ、同社が感じた「どこから採用すればよいのか」という悩みは多くのスーパーや食品加工会社等、食に関連する事業者が感じていたことから、フード人材バンクは立ち上げから急速に広がっていき、今では日本のスーパーの半数以上と契約しているとのこと。

このフード人材バンクを通じて、大手スーパーだけでなく、生鮮領域の人材をサカナバッカや魚ポチを通じて繋がっている飲食店等に紹介することができるようになっています。

このように、食産業のEコマース、魚の小売店、HRサービスといった事業を展開しており、それぞれの事業間でシナジーを創出しながら成長を目指している点が、同社の大きな特徴だと言えます。

業績・財務の状況

ここからは、同社の業績・財務の状況を俯瞰していきます。

全社

まず、同社の売上高・売上総利益・営業利益の推移は以下のとおりです。

コロナ禍の影響が収束した23/3期に売上高が大きく伸びており、直近では売上高がYoYで+20.3%、営業利益は+43.7%となっています。

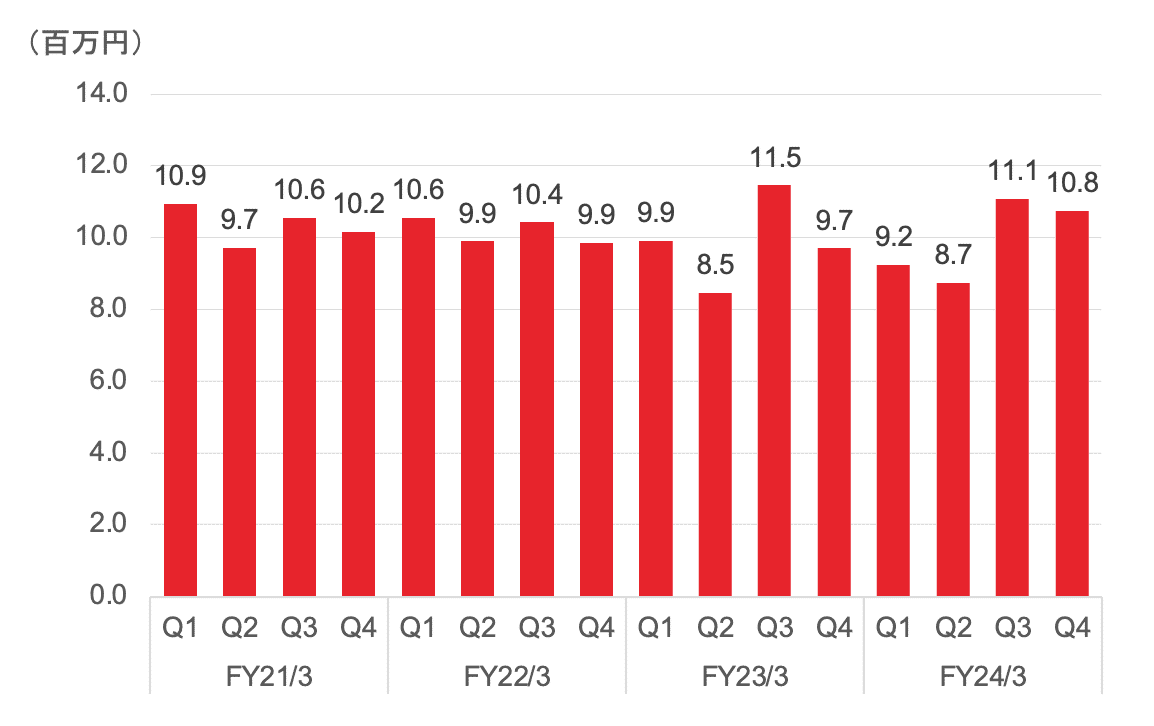

売上総利益を四半期毎にブレイクダウンすると、同社の売上総利益はQ3に大きく増加する季節性が存在することが分かります。これは、忘年会や新年会シーズン等が重なることで飲食店による材料の仕入れが活発化し、売上高が大きく計上されるためです。

なお、同社はBtoBコマース、BtoCコマース、HRの事業を展開していますが、HRは、他の事業と比べて相対的に売上総利益率が高い傾向にあります。そのため、同社の決算説明資料上も、全社ベースの売上総利益率と、HRを除いたベースの売上総利益率の推移を開示しています。

これを見ると、HRを除いたサービス、すなわちBtoBコマース及びBtoCコマースの売上総利益率が徐々に改善してきていることが分かります。

なぜHR除く売上総利益率が上昇しているのでしょうか。有価証券報告書より同社の売上原価の内訳を見ると、ほとんど全てが材料費となっています。

同社によると、これは、付加価値に対して適切な値付けがなされていないものを整理し、付加価値に見合う適切な値付けとなるよう、継続的にチューニングを行っていることが影響しているとのことです。要は、安く売りすぎているものを適切な水準まで値上げすることで、売上総利益率を高めているということですね。

四半期毎のEBITDAを見ると、コロナ禍が一定収束した23年3月期以降、EBITDAが黒字化しています。

先述のとおり、同社はQ3に売上高が偏重する傾向があり、それに伴ってEBITDAもQ3に大きく計上される傾向があります。

FY24/3のQ2でEBITDAが減少しているのは、2023年8月の新FFC開設により販管費が増加したためであると説明されています。

同社は、魚ポチに掲載する商品をまず大田市場に集めた上で、各飲食店向けに分荷・配送を行っています。また、生鮮品以外にも加工食品や肉、野菜等も取り扱っていることから、在庫を保管スペースも必要となります。

そのような中、同社はこれまで大田市場内で割り当てられた区画を使っていましたが、業容拡大に伴いこのキャパシティが不足していたことから、隣接する「プロロジスパーク東京大田」に新たなFFC(フルフィルメントセンター)を開設しています。

これにより減価償却費等のコストが増えたわけですが、これらは基本的に固定費であることから、固定費を上回る売上総利益を計上できれば、利益率は良くなります。実際に24年3月期のQ3以降OPEX比率が改善し、EBITDAが再び伸びている状態となっています。

なお、現在まだ新FFCが稼働して1年も経過していない一方で、オペレーション上のトラブルは以前よりも減っており、既に高い顧客満足度の実現に繋げられているとのことです。

事業別

続いて、事業別の業績の状況を見ていきます。下図は事業別の売上高の推移です。

魚ポチ(BtoBコマース)とサカナバッカ(BtoCコマース)の売上高が順調に伸びていることが分かります。

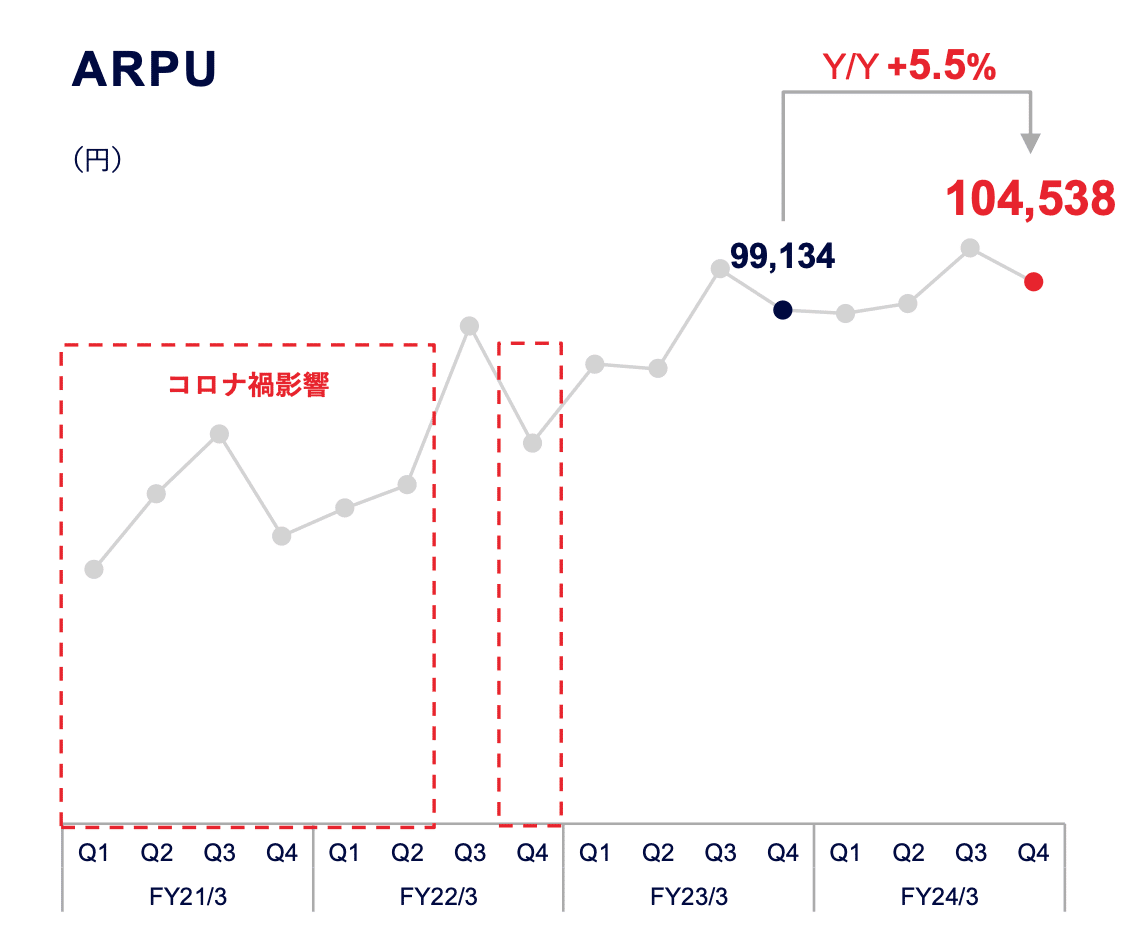

魚ポチの売上高の主要KPIはアクティブユーザー数とARPUとされていますが、いずれの指標も順調に伸びていることが分かります。

サカナバッカの売上高は店舗数に概ね比例して推移しており、今後の出店に伴い売上高も増加していくものと考えられます。なお、四半期毎の1店舗あたり売上高の推移を見ると、概ね横ばいとなっていることが分かります。

サカナバッカの出店は慎重に進めていく方針であり、年に1〜2程度のペースで出店していくことを想定しているとのことであるため、BtoCコマースの売上高は店舗数の増加に伴い今後緩やかに増加していくものと考えられまあす。

HRサービスについては、稼働人員数が直近で若干停滞していることもあり、売上高はほぼ横ばいとなっています。

ただし、23年7月にHRの事業責任者が新たに着任して以降、HR事業の組織の士気が上がっており、同事業部のメンバーのエンゲージメントスコアも高まっているようです。また、HR事業は毎年10名程度採用していくことを想定しているとのことで、25年3月期の早いタイミングから業績の改善が見られていく見通しであるとのことです。

同社の強み

ここからは、同社の強みについて簡単にまとめていきます。

高い顧客満足度をキープできていること

同社の強みを最も色濃く表しているのが、上場当初開示された「事業計画及び成長可能性に関する事項」に掲載されている以下の表です。

これは、例えばFY2015に契約した顧客は、FY2014に契約した顧客よりも初年度の単価が1.5倍となっており、更に2年目には7.3倍、3年目には16.3倍になっているということです。

最初は試しに少量で注文してもらい、その結果届いた魚を見て「想像していたより品質がいい!」と思ってもらうことで飲食店側の信頼を獲得し、更に魚ポチでの注文数を増やしてもらう。このようなことが実現できているということになります。

ちなみに、飲食店は水産品のみならず肉や野菜等様々な食材を仕入れていますが、水産品に関しては特に鮮度や品質が他の食材と比べても劣化しやすいことから、「今日仕入れた魚は鮮度がイマイチだな。。」といったことが起こりやすく、質の高いものを安定的に仕入れることが非常に難しいと言われています。そのため、飲食店によっては、水産品は仕入先を複数持つことでリスクの軽減を図っていることもよくあるとのことです。

そのような中で魚ポチが、この扱いの難しい魚を良い状態で安定的に届けることができれば、飲食店側から厚い信頼を獲得することができるようです。

そのようなこともあってか、同社のARPUは、コロナ禍の影響を受けつつも直近にかけて着実に上昇していることが分かります。

このように、安定的に質の高い魚を届けることで飲食店からの信頼を獲得できていることは、同社の大きな強みの1つであると言えます。

参入障壁が高い領域で着実にアセットを蓄積していること

水産品のBtoBコマースの領域に目をつけた会社が現れ、同社と同様のサービスを開始しようとした場合、様々な障壁に直面することとなります。

まず、市場でのセリ等を通じて卸売業者から魚を仕入れようと思ったら、仲卸業務許可や買参権といった免許が必要となります。

例えば大田市場の仲卸の免許を取得するためには、免許取得後に売上高が2億円以上見込まれ、かつ水産物の市場取引業務を5年以上経験している必要がある等の要件があり、一朝一夕に取得できるものではありません。

つまり、そもそも水産品の仕入取引を行うために必要な免許・許認可の取得が難しいため、なかなか新規参入ができないという点が特徴としてあります。

なお、同社社長の山本氏は、農林水産省の水産政策審議会の委員の2期目を務めており、水産政策の検討過程にも深く関わっています。加えて、同社子会社のフーディソン大田で代表を務める北浦氏は、大田市場の水産物卸協同組合の理事長を務めており、同社が水産業界にかなり深く入り込んでいることが窺えます。

また、先述のとおり同社は、豊洲市場や大田市場等の消費地における中央卸売市場から仕入れることに加え、産地の生産者や卸売業者から相対での仕入れも行っています。

この点、既に同社は全国70ヵ所以上の産地とネットワークを築いており、多種多様な魚の情報が同社に入ってくる状況となっています。これにより、魚ポチに掲載される魚のバラエティが充実し、顧客満足度の向上につながっていると考えられます。

また、同社によると、単に産地業者とつながるだけでは不十分で、締め方や配送時の氷の量・詰め方等を改善し続けて初めて魚を最高の状態で届けられるようになるとのことです。

例えば、これまで九州圏内にしか卸していなかった長崎の産地業者に対し、「東京に仕入れさせてほしい」と言ったとします。その場合の配送方法は九州圏内に送る時と全く変わってくるので、東京への配送取引を重ねる中で魚ごとに最善の配送方法を模索し続けないと、本当にいい状態で豊洲に送ることができず、結果的にユーザーである飲食店の満足につながらないようです。

「産地直送なのに鮮度がイマイチ。。」といったことが起こるのは、このように配送方法までしっかりとチューニングがなされていないためであることが多いとのことです。

このように、水産業界に深く入り込み、簡単には取得できない免許・許認可を取得したり、全国各地の産地業者とのネットワークを築き上げ、また各地域別・魚別の最適な配送方法等も改善し続けてきたことで、着実にアセットを蓄積していることは間違いなく同社の強みであると言えるでしょう。

シナジーが効く事業展開を行なっている点

同社はBtoBコマース、BtoCコマース、HRサービスという3つの事業を展開していますが、各事業は独立単体で行っているのではなく、シナジーを創出することが可能な関係となっています。

こちらにも記載されていますが、例えばサカナバッカは基本的に全て魚ポチを使って食材を仕入れているようで、多種多様な魚を鮮度の良い状態で提供できることにつながっているという強みがあるようです。

また、例えば最近は産地の自治体から、「この産地特有の魚はすごく美味しいけど、量が出ないからスーパーに出荷できないし、消費地市場で値もつかないので、地元で安く消費されてしまっている。だから、サカナバッカでプロモーションしてほしい」という依頼が増えているようですが、サカナバッカでBtoCのプロモーションがうまくいった暁に、魚ポチを通じて飲食店とも一緒にメニュー開発しながらBtoBでも流通させていくということができるということが背景にあるようです。

同社がサカナバッカしか展開していないと、スポットでその魚を売って終わりなので、トレンドも一過性となってしまいますが、その先でBtoBでも流通させられる機能を持っているからこそ、その魚が消費地でも人気となり、価値がつき続ける状態を実現できるようです。

他にも、例えばフード人材バンクを通じて、以下のようなシナジーが創出されています。

サカナバッカで働く人をフード人材バンクで探すことができる

フード人材バンクから魚ポチのユーザーである飲食店に人材を紹介する

フード人材バンクを通じて構築した大手スーパーとのネットワークを活用して、大手小売店向けのサービスを開始する

「魚ポチに集中した方がいいのに、なぜマーケット規模がそこまで大きくない生鮮業界の人材紹介などをやっているのか?」と思う方も多いかも知れませんが、人材紹介を通じて構築できる接点が、その後の事業展開に効いてくるということですね。

このように、水産業界を取り巻くステークホルダーとのネットワークを事業を築き上げ、事業間でシナジーが効くようにしていく経営手法は、山本氏が属していたエス・エム・エスの戦い方を大いに参考にしているとのことです。この戦い方ができるよう、複数サービスを早期から展開することで既にシナジーを効かせ始めている点は、同社の大きな強みのひとつであると言えます。

生鮮物流に特化した自社開発システム

水産業界の物流は、未だに非常にアナログな業務が多く残されています。

例えば、水揚げした大きめの魚の重さを測って、値段を決めるというプロセスがあったとします。通常は、複数人で魚を計量器に乗せて、重さを見る人が納品伝票に手書きで重量を記載し、そこに単価をかけて値段を決めていく。そして、納品伝票を元にシステムに入力する。

こういったプロセスがとられていますが、これだと水で字が滲んで読めなかったり、誤字脱字が生じたり、計算ミスが生じるといったリスクが当然ながら生じます。そこの確認プロセスが挟まると、効率性も一気に落ちてしまうわけです。

同社は、このようなアナログなプロセスをデジタル化することにこれまで取り組んできました。その成果の一例として、同社の「自動計量システム」があります。

魚にあらかじめ二次元バーコードがつけられ、その状態でレーンに流すと重量が自動で軽量され、その情報がバーコードと紐付けられて値段が自動計算され、魚ポチに掲載される。このようなことが可能となるシステムが同社で開発されています。このシステムを導入することで、導入前よりも生産性が50%以上改善したとのことです。

同社は、このようなオペレーションを改善するためのDXを、仕入から販売に至るまで随所で行っています。

このようなシステムは、実際に業務に深く入り込んで日々オペレーションを回さないとなかなか構築できず、一朝一夕に構築できるものではないと言えます。そのため、このようなDXを積極的に進めることで、生産性向上に取り組んでいる点も、同社の強みだと言えます。

なお、同社のnoteにある「水産DXストーリー」というマガジンで、具体的なDXの事例が紹介されています。気になる方はぜひご一読ください。

今後の着目ポイント

同社は、現在①コアグロース戦略と②プラットフォーム戦略という2つの成長戦略のもと、

売上総利益の年平均成長率:25〜30%

2026年3月期の売上総利益:40億円

という中期的な目標を掲げています。

また、FY26/3のEBITDAマージンと営業利益率の目標値についても開示されています。

以降では、同社の今後の成長性を見極める上で着目すべきと考えられるポイントを紹介します。

大規模店舗への販売促進によるARPUの拡大

現在魚ポチにおける顧客獲得ルートは、基本的にWebマーケティングとなっています。

この点、同社によると、当然ながら各飲食店ごとに発注量は異なるようで、規模の大きな店舗となると1店舗あたり月間120万円売れることもあるようです。同社の平均のARPUが現在10万円なので、この金額は相当大きいことが分かります。

同社はこれまでアクティブユーザー数を伸ばすことに注力されてきましたが、このような1店舗あたりの売上規模が大きく見込める飲食店に絞って営業を行うことも検証し始めているようです。

このアプローチがうまくいくかは現時点では不明ですが、うまくいけばARPUが大きく上昇する可能性もあると言えます。

そのため、このアプローチがどのように進捗しているかはウォッチしておくべきだと言えます。

水産品以外の商品の販売によるARPUの拡大

同社は、コアグロース戦略の中で「①商品基盤の拡充」を挙げています。

「魚ポチで探せば、仕入れられない魚はない」という状態を実現できれば、当然飲食店での満足度やリピート率も高まります。そのため同社は、これまで徐々にSKU数を増やしてきています。

注目すべきが、現在魚だけでなく肉や野菜、青果等の販売も注力されているという点です。実際に魚ポチのサイトを見ると、水産品以外の商品も多く掲載されていることが分かります。

飲食店からしても、魚以外の幅広い食材の仕入れを魚ポチに一本化することができれば、送料や管理コストの抑制等のメリットを享受できるようになります。そのため、「魚ポチは、魚以外の食材も安定して高品質のものが仕入れられる」という認知が今後広がっていくと、魚以外の商品の注文も増えると考えられます。

再掲になりますが、同社は、水産品以外も含めるとARPUの拡大余地が非常に大きいことをIR資料上で強調しています。

水産品以外のニーズも取り込めるようになると、ARPUが大きく拡大していく可能性があるので、この水産品以外のARPUがどこまで伸びているかは今後も継続的にウォッチすべきだと言えるでしょう。

HRサービスの伸び

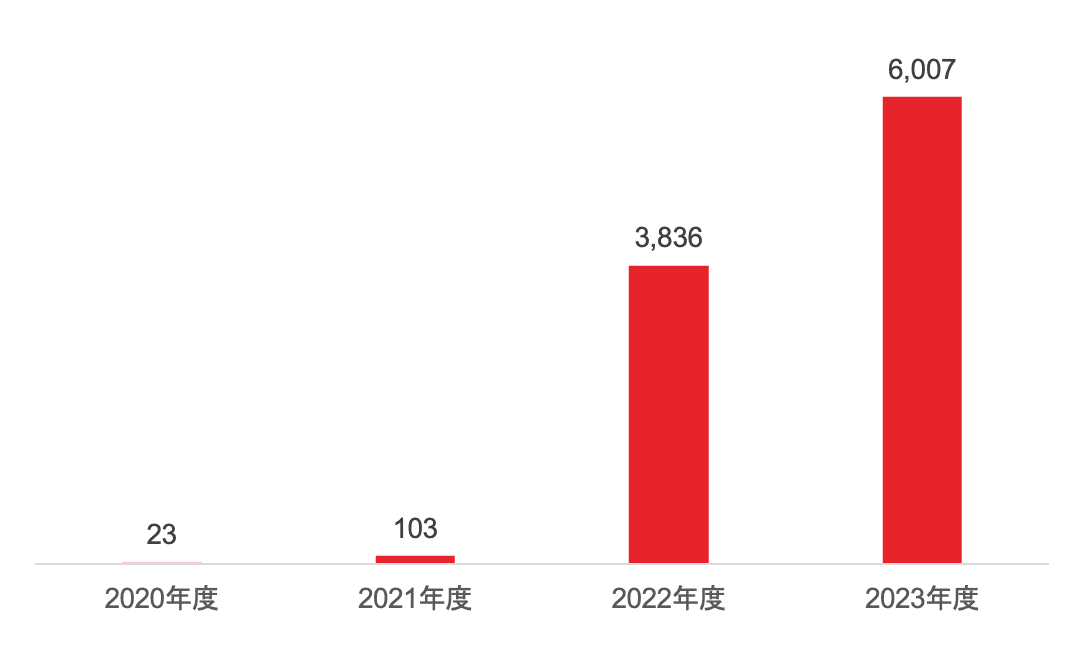

HRサービスは、キャリアコンサルタントの数を増やし、1人あたりの生産性を高めることで売上高が成長します。HRサービスにおける稼働人員数の推移は以下のとおりです。

FY23/3は人員数が減少していますが、これは、HR事業部全体の体制や土台が整いきっていない中で一定の離職が発生し、その中で採用が遅れていたことが影響しているようです。

この点、2023年7月にHR事業部に新たな責任者が着任しており、以降HR事業部全体としての一体感が増し、社員のエンゲージメントスコアも大きく改善してきているとのこと。

このような影響もあって足元でHR事業部は生産性の改善が見られているようで、同社CEO山本氏によると、FY25/3の早いタイミングで業績改善の影響が見え始める見込みであるとのことです。

実際に、FY24/3では既に人数も増え始めていることから、HRサービスの売上高がFY25/3から成長してくる可能性があります。そうなると、HRサービスは他のサービスと比べて売上総利益率が高くなっていることから、同社全体の売上総利益も伸びると考えられます。

そのため、HRサービスが新体制のもとどれだけの伸びを見せるかは注目すべきだと考えられます。

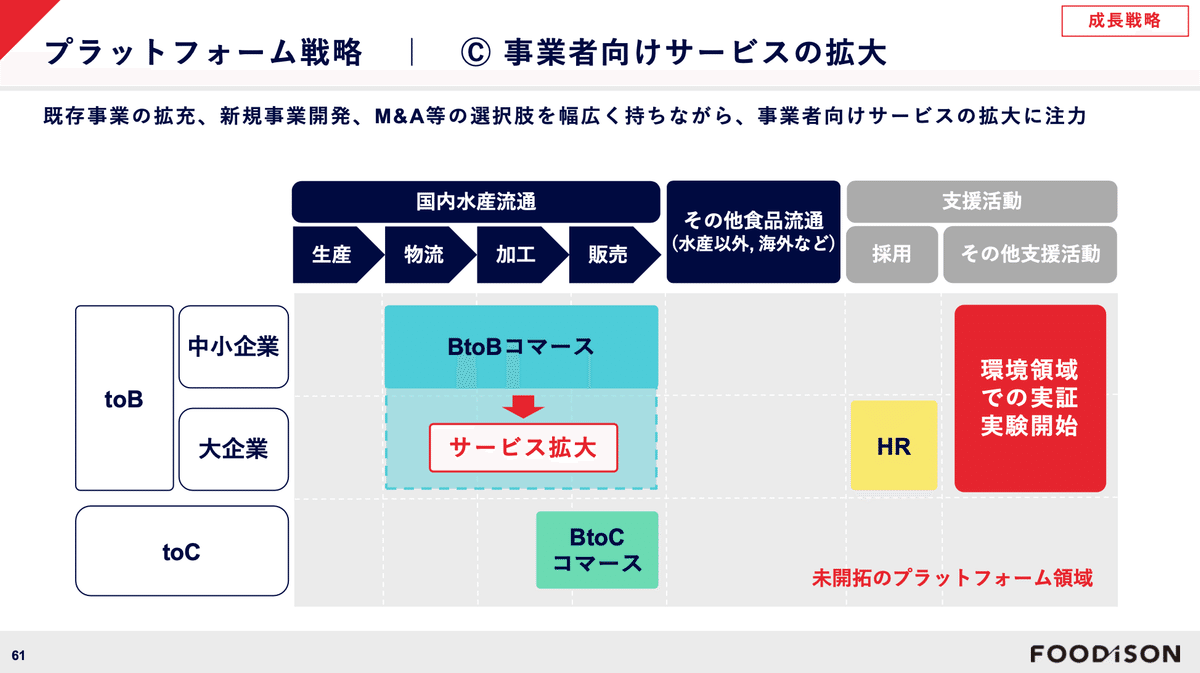

大手事業者向けのサービス拡大

同社は、プラットフォーム戦略の中で、大企業向けに水産流通サービスを拡大させていくことを示しています。

同社によると、多店舗展開している大手の事業者が魚ポチを利用する事例も最近出てき始めているとのことです。

どういうことかというと、これまで多店舗展開する大手企業は、本部で大量に仕入れてそれを各店舗に振り分けるというオペレーションが基本であったところ、各店舗の仕入責任者が裁量を持って小口で色々な魚を仕入れるというオペレーションをとる大企業が増えつつあるようです。

背景には、消費者のニーズが「とにかく安く魚を食べたい」から「多少高くてもいいから、新鮮で美味しい魚を食べたい」というものに変化しつつあることがあると考えられます。

そうすると、多種多様な魚を新鮮な状態で小口で仕入れられる魚ポチは非常に相性がいいということで、大手企業による利用事例が出始めているということです。

1つの店舗で利用されて高い顧客満足度が得られると、芋蔓式で他の店舗でも利用してもらえる可能性があります。

また、大手企業にも魚ポチのサービスがはまることが確認できると、これまで顧客像として想定していなかった大手企業が顧客対象となるため、大手企業にも魚ポチの利用を積極的に促していくこととなるわけですが、先述のとおり同社は既にフード人材バンクのサービスを通じてかなりの数の大手企業と接点を有しているため、大手企業向けの魚ポチの営業活動も行いやすいと言えます。

現時点では大手企業向けによる魚ポチの利用がどこまで普及するかは不明ですが、もし普及すればかなりのインパクトとなることから、大手企業向けのサービス拡大の進捗はしっかりとウォッチしておくべきだと言えるでしょう。

藻場再生プロジェクトの進捗

同社は、FY24/3の通期決算発表と同時に、環境領域でも新たな実証実験を開始していくことを発表しています。

具体的には、AMAホールディングスとの協働のもと、島根県海士町(あまちょう)にて藻場再生開発のプロジェクトを手がけていくとのことです。AMAホールディングスは、その名の通り、行政と民間、島内と島外、都市と地域など、島内外にある関係資本を利活用しながら より魅力的で持続可能な海士町の実現に貢献することを目指す会社です。

記事冒頭で、水産業には深刻な課題が存在する旨を説明しましたが、地球温暖化もその大きな要因の一つとなっています。そのような中で、海藻や海草、マングローブ等が吸収する炭素は「ブルーカーボン」、海藻や海草、マングローブ等は「ブルーカーボン生態系」と呼ばれますが、このブルーカーボン生態系は、陸上の森林等の「グリーンカーボン生態系」と比較して二酸化炭素の吸収率が高いと言われています。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

また、海藻が増えるとその場所にプランクトンが発生しやすくなるため、魚も増えやすくなると言われています。つまり、日本近海での漁獲量が大きく減少しているという課題の解決にも貢献する可能性があるわけです。

現在はまだ実証段階ですが、同社によると、これは単に社会貢献で実施しているのではなく、長期的には経済性も担保しながらサステナブルな取組みとしていける可能性があるとの考えがあるようです。

というのも、2020年からJブルークレジットという取引制度が始まっており、ブルーカーボンをクレジットとして売買できるようになっていることから、この取組みを通じて吸収したブルーカーボンをクレジットとして販売することができるようになっています。

2020年の開始以来、Jブルークレジットに基づくCO2削減量の累積認証量は拡大し続けており、このマーケットが今後更に大きく拡大していく可能性は十分あると言えます。

ジャパンブルーエコノミー技術研究組合の公表情報を基にM社作成

この取組みが短期的に事業に大きな影響が出る可能性は低いと考えられますが、CO2削減や海洋資源創出といった観点で社会に間違いなくポジティブなインパクトをもたらす取組みであり、かつ長期的にはJブルークレジット制度の活用や、同社の水産業界におけるプレゼンス向上、漁獲量増加によるBtoBコマースの成長等、経済的なポテンシャルも秘めていることから、非常に面白い取組みであると考えられます。

この藻場開発プロジェクトが長期的にどうなっていくかも、ぜひ注目しておきたいところです。

おわりに

最後になりますが、同社は以下のミッションとビジョンを掲げています。

<ミッション>

世界の食をもっと楽しく

<ビジョン>

生鮮流通に新たな循環を

ビジョンをもう少し噛み砕いて解釈すると、同社は、

魚に「低価格」以外の観点から付加価値をつけ、消費者の需要を喚起する

生産者・卸売業者と、消費者のニーズを接続する

ことを通じて、

生産者・卸売業者には、多種多様な食品を生産・流通し、利益を確保できる機会を

小売店や飲食店には仕入れの効率化・省人化を

消費者にはより多くの新鮮な魚を楽しめる機会を

提供しようとしていると言えます。

同社は単に「飲食店向けのEコマースを展開している会社」だと捉えられることが多いと思われますが、水産業の流通課題だけでなく、魚の資源問題や地球温暖化等、様々な社会課題の解決に事業を通じて取り組もうとしている点が非常に興味深く感じられました。

日本の水産業、ひいては食産業全体がよりよい形になっていくためにも、同社の今後の成長に期待したいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考情報

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsds1988/2001/14/2001_14_204/_pdf/-char/ja

ディスクレーマー

本レポートは、広く投資家に株式投資の参考情報として閲覧されることを目的として株式会社Mutual(以下、当社)によって作成したものであり、特定の証券又は金融商品の売買の推奨、勧誘を目的としたものではありません。本レポートの内容・記述は、一般に入手可能な公開情報及び企業への取材に基づき作成されたものです。本レポートに含まれる情報は、正確かつ信頼できると考えられていますが、その正確性が客観的に検証されているものではありません。当社は、本レポートを利用したこと又は本レポートに依拠したことによる直接・間接の損失や逸失利益及び損害を含むいかなる結果についても一切責任を負いません。