ゲームは楽しい だからこれから 距離をおく

ゲームが好きだから、ゲームと距離をおいています。

特に今遊ばないようにしているのは、テレビゲームです。アプリゲームであれば無料かつ1分以内で遊べる。出費を覚悟すれば駅前のヨドバシカメラでニンテンドースイッチもすぐ手に入ります。しかしそれらを手元に置かないように心がけています。

ゲームは楽しい、面白い。何十時間でも時間を費やせる。だからこそ、その関係を一度見直したい。生活習慣に手綱をつけている最中です。

読者の方の中にはゲーム好きの方も多いと思います。これからの文章で少し不快に思われる言い回しが出るかもしれませんので、前置きさせてください。

ご理解いただきたいのは、ゲームと距離をおくのは、某県のゲーム規制条例のように、短絡的にゲーム即悪と断じたためではありません。

依存関係を断ちたい。ゲームはあくまでも楽しみの1つであって、あったら楽しいけれど、無くても困らない関係。そんな気軽な付き合いをしたいという願いからこの文章を書いています。

ファミコン、ゲームボーイ、PCエンジン時代からコントローラーを手放していない40代の意見として受け取っていただきたいです。

それでは始めます。

どうしてゲームと距離を置こうと考えたのか。3つのポイントでお話します。

1 ゲームは楽しむことそのものを目的にした娯楽

2 ゲームの楽しみと生活の楽しみの違い

3 生活そのものを楽しくすること、テレビゲームとの付き合い方

1 まず、ゲームは楽しむことに特化した娯楽である、ということです。

特化したもの、という考え方を自覚したのは意外に最近、健康につながる食生活について考えるようになってからです。モノゴトの本質は別の話題からふとしたことで着想できるものです。

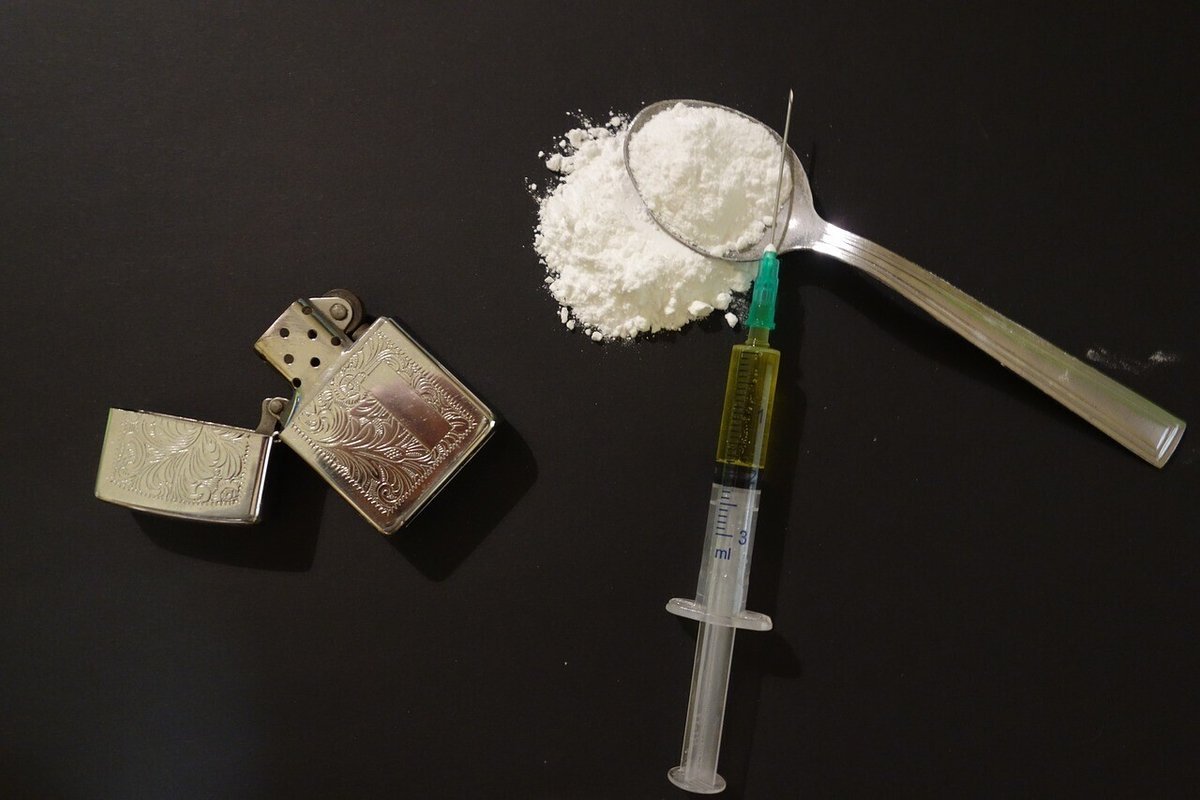

「白い悪魔の3兄弟」という言葉をご存知でしょうか。物騒な名前ですね。これはファンタジー小説の敵役でも、学校のいじめっ子グループの呼び名でもありません。

健康食品を語る記事で最近よく使われているワードです。

何を指しているかと言うと、精製された白米、砂糖、小麦粉のこと。

どれも私たちの身近で流通している白い食品です。

精製し、雑味部分を削ぎ落とすことで、口当たりや、ツヤ、甘さ、なめらかさといった美味しさに特化しているのが特徴です。その毎日口に入れている食品が、近年の研究によると、食べ過ぎることで身体に悪影響を与えると指摘されているのです。

GI値(グライセミック・インデックス)が高いため、血糖値の急上昇を招きやすく、糖尿病を中心とした生活習慣病の原因になる可能性が高いというものです。

もちろんこの話は最近注目されている学説であって、10年後には別の食品が悪魔兄弟やら、堕天使姉妹と呼ばれているかもしれません。真理と呼ぶには、まだ研究期間が十分ではないと考えています。

今言えることは、「美味さ」快適さを追い求めた反面、「健康」を害する恐れのある食品に形を変え、しかもそれを常習的に食べているかもしれない、という点です。

その証拠に、未精製の米(玄米)や、精製していない全粒粉の小麦粉は精製後に比べ栄養価が高く、また血糖値も比較的あがりにくいことがわかっています。手を加えない程、身体にとっては有益といえます。

ただし、美味しさという点では三兄弟にはかないません。

私もこの話を聞いてから、白米やパンを、オートミールや全粒粉パンに切り替えはじめましたが、味の違いは避けて通れませんでした。ボソボソする食感、粘り気が弱く、歯ですぐに切れる生地。慣れてしまえば嫌ではないもの、味の違いは瞭然です。残念無念、天は二物を与えてくれません。

さて、この美味しさという「快適さ」を追求した彼ら三兄弟の特徴を念頭に、ゲームへ話を戻します。

ゲームも楽しみという快適さを得るためにプレイするもの。それ自体が本来の目的です。一部、脳トレなどのような違う目的のソフトがあったり、ゲームで生計を立てるプロゲーマーの方もいらっしゃいますが、今回は例外として聞いてください。白米や小麦粉と同じように、「精製された」娯楽だと言えます。

そう考えると、目的そのものである楽しさが年々進化してくことは自然の流れです。

そして、日々の生活よりも楽しくなり過ぎると、結果生活に悪影響を出してしまう危険もはらんでいます。依存が始まってしまうのです。

昔読んだネット記事で「人生とはクソゲー、つまり楽しくないゲームである」と揶揄していた人がいました。私はこの言葉にすぐ同意しました。人生の楽しさは、誰しもがみつけられるとは限りません。日常生活は一見つまらない。面白くありません。ぼそぼそとしている、甘みも少なく感じます。

一方、ゲームは楽しさそのものが目的だから、その面白いポイントに気づきやすいように精製(デザイン)されている。甘さも辛さもたっぷりです。だからもっと遊びたくなります。

そして楽し過ぎるために、1日の大半を占めているはずの日常生活を見失わせてしまうかもしれません。

私の大学時代の話です。当時はまだスマートフォンが流通しておらず、もっぱらゲームを遊ぶのはテレビゲームか、パソコンソフトが中心でした。そんな90年代末期に、あるソフトが登場しました。ラグナロクオンライン、オンラインゲームのはしりです。

パソコンとネット環境があれば、誰でも始められる気軽さ、キャラクターの可愛さ、ネット上で交流ができる魅力から、当時大評判になりました。私が所属していたサークルのメンバーもそのほとんどが、ハマりにハマる。一時、友人宅にデスクトップPCが6台程は集まっていたのを目にしたこともあります。大量のケーブルと、喫煙者もいないのに、なんとも言えない淀んだ空気感。どこかの職場のようでした。

そして、結果どうなったか。残念ながら、そのメンバーのほとんどが留年しました。

食べることよりも、寝ることよりも、大学の授業よりも、オンラインゲームは楽しい。生活はもちろんのこと、授業や単位なんか気にしている暇はなかったのです。私が巻き込まれなかったのは、たまたまバイトのシフトが多く、仲間と一緒に遊ぶ時間が十分取れなかったから。 間一髪でした。

美味しいご飯を食べすぎて、糖尿病になってしまう。甘いお菓子を食べすぎて肥満が加速する。ゲームも遊びすぎると、それ意外の日常時間に倦怠感を覚える。本質的には同じです。

ギリシャの哲学者であるアリストテレスは、「快適な生活」は幸せの1つ要因であると言っています。けれど、依存するほどの熱中は、結果他の幸せ要因である、日々の生活や、健康を害してしまう危険をはらんでいます。

まとめです。

美味しい・楽しい に特化したものにいつでも触れていると、依存する可能性が高くなります。たまに美味しいものを食べる、たまに楽しいゲーム遊ぶ。その程度の見極めが大切です。

ただし、1日1時間なんていう、画一的な程度の問題ではないことも注意しなければなりません。ゲームをしたことがある人ならわかりますが、時間だけの問題ではありません。

ゲームがどれだけ進むのか、誰と遊ぶのかなど、ゲームをしっかり楽しみながら、それでいて目の下にクマが出来るほどは遊ばない。何も知らない立場で、外から決めつけない。当人が納得できるバランス感覚が求められます。

2 次に、生活の楽しみが薄まるという点についてお話します。

先のお話で、楽しいに特化したゲームは、普段の生活とはかけ離れているという事に触れました。楽しすぎる結果、他の生活感が薄れてしまうとも書きました。

その理由として考えているのは、本質の違いです。

ゲームの楽しさの本質は「プロデザイナーの作為」によるもの。即効性と汎用性がある。

一方日常生活の楽しさは「私達一人一人が、体験から気づく」もの。すぐに気づくとは限らず、汎用性は低い。

同じ楽しさという言葉を使っていても、すぐに楽しめるのか、誰でも同じように楽しめるのか、といった性質に違いがあります。

プロのゲームデザイナーさんは、それで生計を立てているだけあって、人を楽しませる術を心得ています。

プレイヤーが、何をすれば楽しんで、何をすればつまらないのか。それを過去の売れ筋や、ネット上の反応から日々学んでいます。画面の切り替えを1秒早くするか、遅くするか。コントローラーのボタンを押した瞬間、どんなサウンドがしたら、プレイヤーはもっとのめりこむのか、画面の色は?サイズは?物語は?四六時中考えている。だから、楽しさがわかりやすいのです。

また、この「わかりやすい」というのが、大事なポイントです。

昔、ゲームセンターのゲームを開発している技術者と、仕事上でお付き合いしたことがあります。その方と商談の中で教えてもらったことは、「最初の1分で遊び方を理解してもらうことの大切さ」でした。

テレビゲームの中でも、ゲームセンターのゲームはまた特殊です。100円玉をいれてもらい、遊ぶ。そして、売上を増やすためにはすぐに楽しんでもらい、次の100円を入れてもらう必要があります。

ですので、「10時間くらい遊べば楽しさがわかってくる」ようでは、プレイヤーはついてきてくれません。

1分で遊び方がわかって、さらに10分そこそこでそのゲームにハマってもらう必要があるのです。カフェイン効果がすぐに出てくる、レッドブルや、モンスターのようなエナジードリンクのようなものです。

手練手管を使い、誰にでもかんたん、すぐわかりやすい。そして奥深い。プロが考えに考え抜いた、作為的な楽しさ。これがゲームの本質です。

ただ、ここまで考え抜かれていても、万人に刺さるゲームはごく一部であるというのも事実。楽しいというのは感覚的なものだけに、とても達成が難しいですね。

それに対して、日常生活の楽しさは反対の性質をもっています。気づくのが難しく、わかりにくい、他人から楽しませてもらうのではなく、それをしている自分次第です。つまり、受け身基準のエンタメか、そうではないか、の違いです。

日常生活での楽しみは自分次第の部分がとても多く、そして感じる機会が比較的多くありません。

身の回りをみてもわかりやすいですね。例えば料理、洗濯、掃除が楽しい!どんどんやりたい!と言っている方がいかに少ないか。趣味は家事。職場のコーヒータイムにそう語ってくれる同僚はどれだけいるでしょうか。

私自身、そんな態度を目指したいと思っています。ですが、仕事がある平日はどうしてもサボってしまいたくなります。スイッチを入れればすぐに楽しめるゲームと違い、日常生活の楽しみは、自分次第。よりクリエイティブな態度を試されます。

プロにお膳立てしてもらったゲームと楽しみと、自分次第の生活から生み出すそれ。どちらも楽しみに違いありません。

違いがあるとすれば、そこに自分の創造性というか、自分のこだわりをどれだけ発揮できるか、だと思っています。そして、どちらをより大事にしたいか、という点でも付き合い方は変わるでしょう。

今の私は後者を大事にしたい。日常生活を自分でデザインする。そして楽しむ。画面ではなく生活の現場に、もっと時間と意識を向けたいと思っています。

その結果として、テレビゲームがいつも手元にある娯楽としてではなく、たまに遊ぶものとして役割が変わっとしても、それは悪いことではありません。普段着が、誰かと出かけるときのお出かけ着になるようなものだからです。着る機会変わっても、そのモノ自体の良し悪しが変わるわけではありません。

まとめです。

テレビゲームも日常生活も楽しみをみつけることが出来る点では同じです。

しかしゲームは、その楽しさを見つけやすいようにデザインされている一方、日常生活は自分でそれを見つける(場合によっては作り出す)必要がある。その難しさが、わかりやすい娯楽に偏った生活、依存した生活に流れてしまう一因だと言えそうです。

3 最後に、日常生活をどう楽しくするか。ゲームとの付き合い方は?

この男は、たいそう日常生活に関心を向けているな、と思われていそうです。そのきっかけになった人の話をしましょう。私はこの方の影響を多分に受けました。

三木清(みき きよし)、第2次世界大戦中に活躍した哲学者です。

彼が書いた「人生論ノート」というエッセイに「娯楽について」という項目があるのですが、この10ページにも満たないテキストに強く、強く心が動かされました。それまでの価値観を見直される程に。

この部分を説明してくださっているnoteがあります。せっかくなのでリンクを引用させてください。日頃拝読しているblue1984さんの投稿です。

娯楽が生活であり、生活が娯楽である。

2つの言葉を対立させ、どちらか一方を勝利者にするような方法を三木は嫌いました。

他の本でも、右か左か?と問題を出しておきながら、その答えは「どちらでもない」という禅問答のような書き方を好んで書きます。

しかし、それは読者を煙にまきたいのではありませんでした。そもそもそんなケンカはなかったんだよ、という彼の考え方の現れです。

この件でも、娯楽は楽しいもの。日常生活は楽しくないものとしがちな、私達の社会に対して注意を促しています。

もっと生活の中にも楽しいことは見いだせるんだよと。そしてそのためには自分自身で、その気を起こしていく(やる気を創り出す)ことが大切。そう彼は私達を鼓舞してくれるのです。

三木の引用が多くなってしまいましたが、私の今の価値観はかなり彼の影響を受けています。

娯楽、今回でいえばテレビゲームを重視してしまうと、人生の楽しさは「プロのデザイナーさんの作為の次第」になってしまう。受け身の人生になってしまいます。

対して、日常生活を楽しめるようにしたら、それは自分が作り出したものです。誰かに伝わるとは限らない。ゲームに比べたら楽しみの即効性も低い。ですが、環境に関わらず、じわじわ楽しめる。なぜなら、その楽しみの動機は自分の中にあるからです

例えば食べること。

自分の健康を目指す中で、まずは身体に良いものを食べる、それを前提に、美味しければなおよしと考える。美味しいを最優先から外します。そうすると、美味しい外食チェーンを食べ回るスタイルから、自炊中心で食材から探す生活にスイッチします。

料理のスキルは・・・まだまだですが、食材の組み合わせで、身体にどういった滋養になるか、研究するのが面白くなります。

例えば寝ること。

あたりまえのように毎日繰り返している習慣です。しかし、これも朝から夕方までの習慣との組み合わせで、眠りの質が全く違うことがわかると面白くなります。

夜寝るために、その日の朝ごはんのメニューから考える、コーヒーを飲むタイミングを見計らう。どの栄養が睡眠にベストだろうか・・・考える程、ゲームのような楽しさを覚えることができます。

誰もがやっていることでも、私だけの動機から行動すると、楽しみが身体からにじみでてきます。楽しみが飲み放題のように出てくるゲームとは真逆かもしれません。ですが、この楽しみの原液は、自分由来だけに、環境に左右されないという魅力があります。「今年は面白いゲームが無くて・・・」なんてため息をつくことがない。楽しみは、いつでも毎日の生活の中から生み出せるからです。

ここまで日常生活を楽しくすることに注目してきました。

では、最後に。テレビゲームとは今後どう付き合っていけば良いのでしょうか?やはり酒やタバコと同じように、付き合いを断絶すべきでしょうか?

この程度は人によりますが、私は白黒思考を避けたいと思っているので、そういった判断はしません。酒は今年から断酒していますが、親族と食事摺るときや、特別なイベントのときには飲むようにしています。

同じようにゲームとも特別な時間を作っていく。そして、アリストテレスが幸せと定義した「快適な時間」をほどほどに受け取れるような習慣づくりを考えています。

例えば、1人用でも対戦型でも、ゲームをする時には友達や家族と遊ぶと決めます。そうすれば、1人で没頭する時間が別の生活に割り振れるので、バランスが崩れません。

逆をいえば、友人と集まれる機会が持てれば丸一日ゲームに興じても構わない。それが、その日一日を楽しみ尽くすベストな選択になります。

まとめです。

日々の生活を自分本位で楽しむ。それを前提にして、特別な時間をより一層楽しむために、ご飯をいっしょに食べ、ゲームに興じる。そのバランスを自然にとれるようになれば、ゲームは悪魔兄弟の一味どころではなく、人生を豊かにするエンターテイメントツールとして、より一層活躍できるのではないでしょうか。

以上、ゲームとの付き合い方についてでした。長文お読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?