オランダ現地校で"Sushi Workshop"をしてきました[417]

昨日、妻と一緒に娘のクラスでSushiワークショップをしました!学校で学んでいる内容に関連してのワークショップなので、学校教育にも貢献できたと思います。今回はその記録をします。

既に妻が今回の記録をしており、非常に分かりやすくまとめてくれていたので、私は自分が感じた感想を書きます。笑

理科と社会の融合科目「ワールドオリエンテーション」

私の娘が通う現地の学校では、現在「ワールドオリエンテーション」という総合学習の科目で「世界の料理」について学んでいます。オランダの小学校では、理科や社会として独立して学ぶのではなく、「ワールドオリエンテーション」の科目として学びます。

きっかけは妻と娘の会話から

朝食を家族で食べていた時、娘から急にオランダ東インド会社について聞かれたので、元歴史教員の私としてはなぜそのことを知っているのかを聞きたくなりました。

すると、どうやら学校でワールドオリエンテーションという科目の中で「世界の料理」について学んでいるということを知り、世界のいろんな料理についてクラスで学んでいるそうです。

妻はオランダ現地校を視察する仕事をしているため、日本の文化を紹介するとともに寿司のワークショップを何回かしたことがあったので、それをやっても良いと提案してくれました。娘もぜひやってみてほしいということで、昨日実施することにしました。

日本文化の紹介と巻き寿司づくり

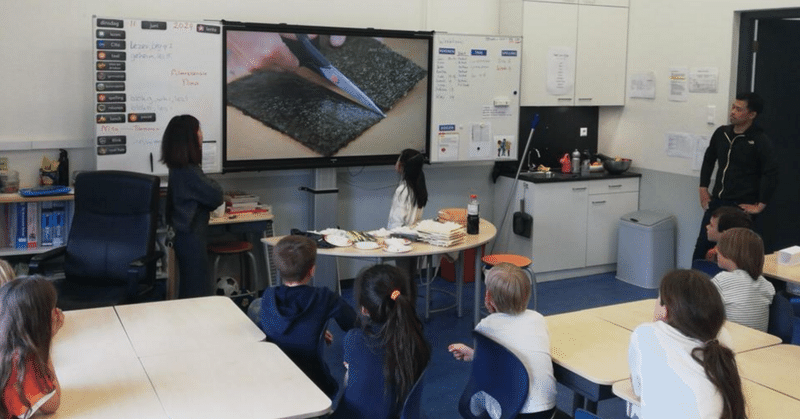

妻は初めに日本の食べ物やアルファベットとは異なる日本の文字について説明し、その後は動画を使って巻き寿司の作り方を説明しました。そのあとはグループ毎に海苔に酢飯を乗せて、きゅうりを置いて巻いていきました。

作った一本に飽き足らず、ほとんどの子たちが追加のお寿司を作って食べたりしていたので、概ねみんな満足してくれたんだと思います。

先生たちが特に興味を持っていたのは漢字でした。担任の先生は50代の男性で、歴史が好きな先生らしいです。また、横のクラスの先生も教室に入ってきて、漢字についていろいろと興味を持ってくれました。アルファベットとは違い、文字そのものに意味があって読み方が変わるということが面白いと感じたようです。また、「本」という漢字を見て「この文字の意味はBoekだよ!」と説明すると、「あら、それは私の名字だわ」などという会話も起こり、随分盛り上がりました。

こちらの人たちは「風車さん」「ペリカーンさん」など、日本語にすると面白い名字もあります。

知っていることが大切

妻の記事にも書かれていたことですが、初めあるクラスの子が「お寿司は汚いから嫌だー」(恐らく違う表現をしたかったけど、まだ小3なのでこの表現なんだと思います)と言ったそうです。

娘はなぜそんなことをわざわざ言うのかなと思ったそうですが、それに心を折られることはなかったようです。その子は結局、巻き寿司を作っておかわりもしていました。

「知らない = 何となく嫌だ」ということはよくあることだと思います。子どもたちにとって知らないことはよく分からないことなので、その不安や緊張から嫌だという感情は大人にもあることです。しかし、子どもたちの世界もまだまだ狭いので、こういったことがきっかけで「意外と良かったかも!」という体験ができただけでもその子にとっては良かったのではないかと思います。仮にお寿司が好きでないとしても、それは「やってみたけど、やっぱり好きじゃなかったな」と思えるので、とにかくやってみるというのは大切なことだと感じました。

マイノリティだからできること

日頃、私たちはオランダ社会ではマイノリティになります。しかし、オランダに住む日本人としてオランダ社会に貢献できることは何だろうと常に考えている中で、私たちの文化を知ってもらうというのは1つ良いアクションかなと考えています。

今回のように単純に食べ物について知ってもらう以外にも、オランダにはないもの、例えばひらがなやカタカナ、漢字などは子どもたちにとっても大きな驚きがあったようです(えー!そんなにたくさん文字の種類があるの!や日本の本は右から縦に文字が書いているといったような)。

そのようにして、知らないことに触れる喜びを提供することに役立つことができると思いました。何よりも、日頃はほとんど入ることがない教室に入って子どもたちと楽しい時間が過ごせたことはとても幸せに感じられました。

またこのような機会があれば、ワークショップなどを通して子どもたちの成長に携わることができたら嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?