現代文に絶対的解法は存在する

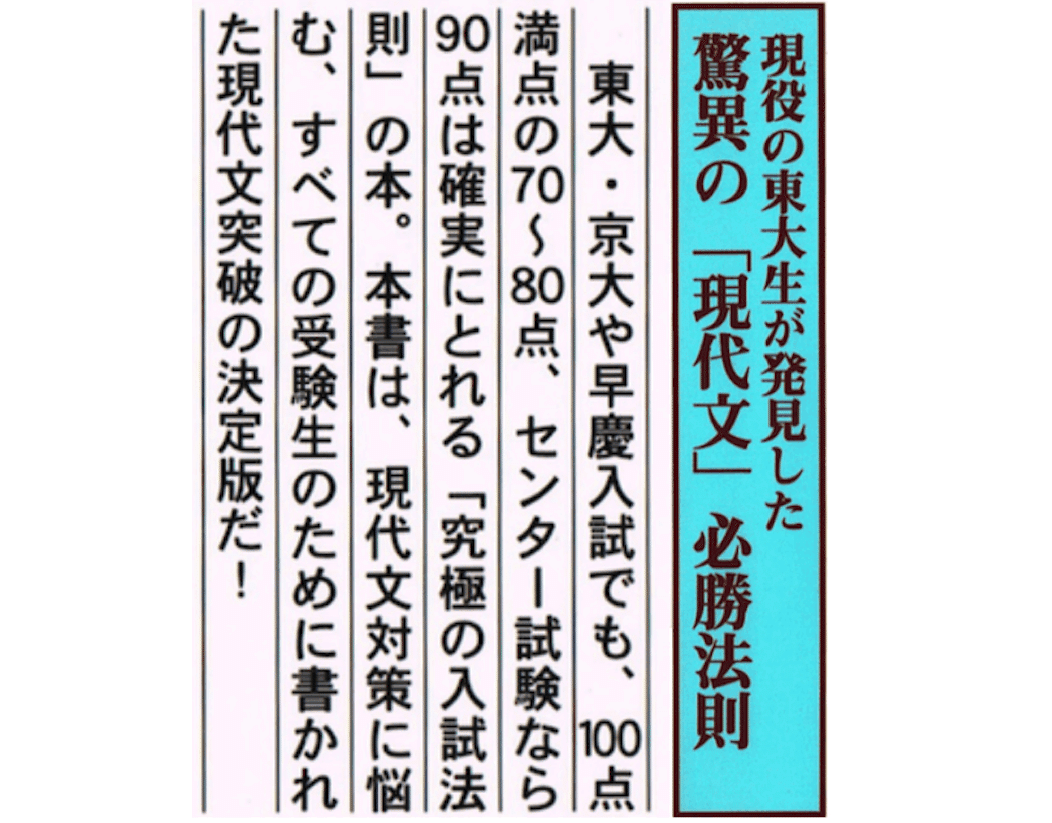

『現代文SOS!!』(東大銀杏学舎)

私が浪人生時代に出会った本である。

この本のおかげで、私は飛躍的に現代文の得点力が伸び、受験で優位に立つことができた。

現代文講師としての道を歩むことにも繋がった。

センター試験の恐怖

私は現役受験生として臨んだセンター試験で大失敗している。

現在は「共通テスト」と名称が変わったが、国語に関しては内容面に大きな変化はなく、基本的に5択の選択式試験である。

選択肢があるということは、そこに正解が既に書かれているわけである。

特に「現代文」は日本語で書かれた「日本語」の問題であるから、日本人であれば大体の感覚で選択肢を選んで大体の得点がとれるだろうと考えがちである。

評論・小説・古文・漢文各50点の200点満点のテストだが、現役時代の私は小説が大の苦手だった。

小説は「主人公の気持ちの移り変わり」を描く文章である。

現役時代の私は、とにかく主人公に成り代わって文章を熟読することに心血を注ぎ、試験本番では特に熱を込めて気持ちを汲み取ろうと努力した。

今となっては「汗顔(かんがん)の至り」であるが、そんなことをすればするほど墓穴を掘るだけである。

試験時にテンションを上げて、自分の情熱をぶつけて高得点が取れるのであれば、それは「小論文」であったり「口頭面接」であったりといった「自分の内面を包み隠さずアピールすることで成功する試験」ということになる。

センター試験は問題と正答が公開され、全国から注目を浴びる「客観式」試験である。

そんな試験に対して「主観的」に自分独自の情熱を込めて解きにかかれば、不正解の選択肢に誤誘導させられてしまうことは火を見るより明らかだ。

選択肢も巧妙に作られている。

受験生が気持ちを入れ込んで深読みすればするほど正しく見えるような選択肢がしっかり用意されている。

現役生の私はことごとくその誤りの選択肢に引っかかり、無惨な結果に終わって、浪人生活を余儀なくされることになる。

名著との出会い

浪人生となって予備校に通っても、ずっと国語はパッとせず伸び悩んでいたのであるが、夏休み明けの9月に運命の出会いが待っていた。

「本当かな ?」「胡散臭いな」と思いつつ、藁にもすがる思いで購入し、隅から隅まで何度も読み漁った。

9月から始めて、11月くらいには結果が出るようになった。

さすがに常に高得点というわけにはいかなかったが、現代文という科目の解き方や構造が理解できていたから、得点が悪くとも自分で分析できたし、その対策もできた。

本番のセンター試験では本当に90点とれたし、以後「国語はワケが分からない」という劣等感もなくなり、本を読んだり文章を書いたりすることに対して、心から自信を持って向き合えるようになった。

試験で高得点を獲得できたこと以上に、自分の人生にとってターニングポイントとなる出会いであった。

目から鱗の解法

「現代文SOS!!」の本質は至ってシンプルである。

まさに「灯台下暗し」

宝は足元にあるのに、これまでの私はずっと遠くばかりを探し続けていた。

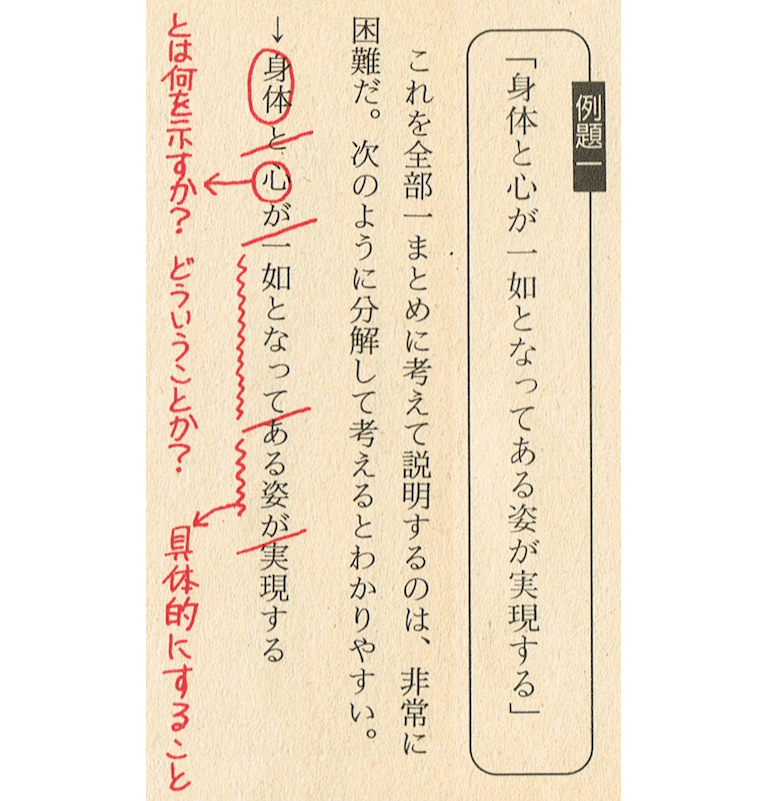

「傍線部」がすべての根幹

問題文に引かれている傍線部を細かく分けて分析し、そのパーツをひとつひとつ詳しく説明する。

「現代文SOS!!」のエッセンスはこれに尽きる。

国語に苦しんだことのない人間が聞くと、何の捻りもないごく当たり前の内容であり、「それはそうだ」となるだけの何の変哲もない話であるが、ところがどっこい、小学生・中学生・高校生として国語の授業を受ける中で、十人十色、千差万別、種々さまざまな解法に翻弄され、さまよい歩き続けてきた私としては、まさに「渡りに船」であり、こんなにありがたい指針はなかったのである。

暗闇の中の一筋の希望の光。

「傍線部を起点として、そこから論理的に少しずつ読み進めていけば、必ずゴールに到達できる」

明確な方向性が与えられたことで、国語の問題を解く上でのストレスがかなり軽減されたし、無駄な遠回りもなくなり、得点は確実に底上げされた。

私たちは「足元にある宝 = 傍線部」をずっと疎かにしてきた。

「傍線部をしっかり読もう」という指導を、私は受けたことがない。

宝が埋まっている傍線部を疎かにし、遠くばかりを探し、「何となくの答え」を見つけた気になり、お茶を濁し続けてきた。

足元の傍線部をしっかり見つめれば、そこから正解は自ずと見つかる。本当に芋づる式に簡単に見つかる。

傍線部そのものが正解であることも多いし、傍線部をしっかり読むことで、その近くにある正解を素早く確実に見つけることができる。

これは当たり前すぎるほど当たり前のことであり、こうして私が声を大にして叫んでも、その凄さを実感できない人は多いであろうが、現代文で苦労した人には痛いほど分かる「超絶テクニック」である。

これは分かる人には分かる「値千金のテクニック」であり、本来は無料で公開することなど「もってのほか」のものなのであるが、大盤振る舞いである。

どうせこのテクニックを応用できる者など殆どいない。

この金科玉条、一筋の希望の光をもとにゴールまで辿り着ける勇者は少ない。

この本がベストセラーにならず絶版になってしまっていることからも推して知るべし。

世の中の大抵の者は本物を理解できないし、あえて忌避してしまうものなのだ。

「本物」の意味するところ

私がこの本と出会った時、「この解法が出回ると世の中は大変なことになる」「国語という試験の概念そのものがひっくり返り、国語の試験で能力を測る意味すらなくなってしまうのではないか」と心配したものだ。

そんな心配をよそに、今も書店には偽りの参考書ばかりが出回っている。

だから私は、20年以上も前のカビの生えた古い情報を、今も堂々と売っている。商売のタネにしている。

当然、自分流に磨きをかけることは怠っていないが。

いいものはいい。

うまいものはうまい。

クラシック音楽や古典落語のような、古今東西を問わず色褪せることのない「本物」はこの世にたくさんある。

『現代文SOS‼︎』もそのひとつである。

王道を貫く

世の中は、特に日本は「正面突破」を避けたがる国である、とつくづく思う。

大抵の受験生は周りの空気を読みながら、回り道しながら、そおっとそおっと用心しながら、何となくの解答をその場の雰囲気で選ぶことを好む。

対してこの「現代文SOS!!」のテクニックは真実一路・正面突破。

問われた傍線部に対して真っ向勝負で正解に突き進む。

国語が得意科目になる

今回ご紹介したテクニックは「SOS①」であり、この本の中では残り13個用意されている。

いずれも複雑怪奇なものではなく、単純明快、明朗快活、聞いてみると当然の当たり前のものばかりだ。

当塾では小学生にも中学生にも、私がこれらのテクニックを噛み砕きながら指導している。

だから私の塾の生徒は、東大・京大・共通テストに対する王道の解法が自然と身につくことになるし、これらのテストを難しいと感じることなく、難なく合格点を取ることができるであろう。

もちろん語彙力に関しては個人の努力が必要なので、それぞれがたくさん覚える必要はあるが。

いずれにせよ、私の現代文講義を受ける者は、「国語」という科目に対して何の劣等感も抱くことなく試験を楽に通過できる、ということだけは絶対的に保証できる。

なにも100点満点の完璧の答案を作る必要はなくて、隣りに座る受験生たちより少しでもマシな答案を作ればよいのであるから、それだけであるなら絶対確実にこのテクニックで彼らより上に行くことができる。

「正攻法中の正攻法のテクニック」で、断然圧倒的に勝利できる。

これほど正直で気持ちのいい世界は存在しないから、私は今も現場第一で子どもたちと日々戯れている。

国語を未来に活かす

国語の試験というと、日本人であれば日本語は読めるし、大体何とかなるものであるから軽視されがちであるが、少しのテクニックを使うだけで、圧倒的な点数差をつけることのできる超お得な科目である。

ぜひ私の塾で共に勉強してほしい。

テクニックは容易に習得できる。

テクニックをマスターした後は、自分で問題を解きながら工夫することで実力はどんどん伸びるし、自分オリジナルの解法を作り上げていくこともできる。

現代文試験から得られるもの

現代文の試験というのはよくできたもので、傍線部で問われる問題を解きながら文章を読み進めていくことで、最後には文章全体がより深く理解できるように工夫されている。

東大・京大の現代文の文章は、その文章をただ漫然と読んでいるだけではあまり「気づき」もなく読み終えてしまうが、傍線部で問われる質問に真正面から向き合うことで、その周囲の流れや意図も汲み取れるようになり、結果的に深い読解ができるようになる。

自分にとって非常に「気づき」が多いし、何より読んでいて楽しい。

入試現代文というのは、そんな病みつきになる要素に満ち満ちた、楽しいものなのである。

現代文を日常に活かす

そういう「深い読み方」が習慣化されると、普段なにげなく文章を読むときの精度が上がり、深度が深まり、自分自身の「気づき」の質も向上してくる。

だから若い間に難しい文章を沢山じっくり読み、うんうん唸りながら「ああでもない、こうでもない」と深く頭を使う経験をしておくことが非常に大切なのである。

言葉 = アイデンティティ

理科や数学を勉強するのはもちろん大切であるが、国語という科目は、日本語を使う日本人にとって、その人のアイデンティティそのものをなす根本的なものである。

一見、目に見えにくいものではあるが、国語は人間のベースとなる根源的な力を養う。

こういう究極的な理想をもとに、私は乳幼児や園児への読み聞かせ、小中高生への国語指導を行なっている。

単にテストで高得点を取るだけでなく、自分の人生に深く関わる読解術をマスターするという意味で、国語教育は非常に重要である。

もっとも、現実的に「テストで良い点を取る」ということも大事であって、「高得点を取るためにはどう読めばよいのか」「どう書けばよいのか」という私利私欲の視点で取り組むことも有益である。

現世利益といおうか、「テストで良い点を取りたい」「試験に合格したい」「資格を取得したい」といった「ご褒美」を目当てに勉強することは悪ではないし、それをモチベーションとして人生が豊かになるのであれば、地位も名誉もお金も手に入れられて、言うことなしである。

国語で人生を豊かにする

国語という科目は、日本人にとって盲点であり、特にこれといって確立された指導法もなく、各講師一人ひとりの自己流の解き方に左右されてきた。

しかしながら、現代文に絶対的な解法は存在する。

そして、そのテクニックをもとに自分流の読み方を広げ、深め、人生を豊かにすることができる。

国語はそういう有益な科目であるから、ぜひこのテクニックを世に広めて、人間性豊かな、充実した社会を作っていきたい。

「国語」はそれくらい大きな可能性を秘めた科目なのである。

国語のもつ無限の可能性

国語の網羅する範囲は広い。

森羅万象。世の中すべてに渡る。

国語は心や精神を含めた世界全体のありとあらゆる現象を表現する「言葉」を扱うのであるから当然だ。

したがって、指導者には深い人生経験と指導テクニックが要求される。

国語という科目は、誰でも簡単に教えることができるし、誰でも簡単に教えることはできないという、厄介な性質を持つ。

国語は人間性そのもの

要は人間性のぶつかり合いである。

国語・言葉という道具を使って、私たちのいる世界・社会・人間存在のすべてをぶつけ合って、体全体・頭全体・心全体で理解しようと努める。

国語を通した人間的営み。

岡本太郎は言う。

「自分を通して、言葉を通して、世界とぶつかり合う。」

国語は芸術である。

私は現代文講師として、そういう気概で日々の講義に臨んでいる。

国語だけに限らずどの科目でも同じであるが。

心と心のぶつかり合い。

人間と人間のぶつかり合い。

塾での勉強だけに限らず、世の中すべてこれに尽きる。

まだ出会っていないみなさんと共に生まれる新たな化学反応を楽しみにしています。(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?