“♡”に学ぶTwitterの魅力

どうも、UIデザイナーのyontaです。

この記事では、みんな大好き『Twitter』にも採用されている“♡”ボタンの役割や意味合いについて考察していきます。

「①事例を見る→ ②軸を決めて構造化→ ③考察・結論」という流れです。

■ 事例から見る“♡”の役割

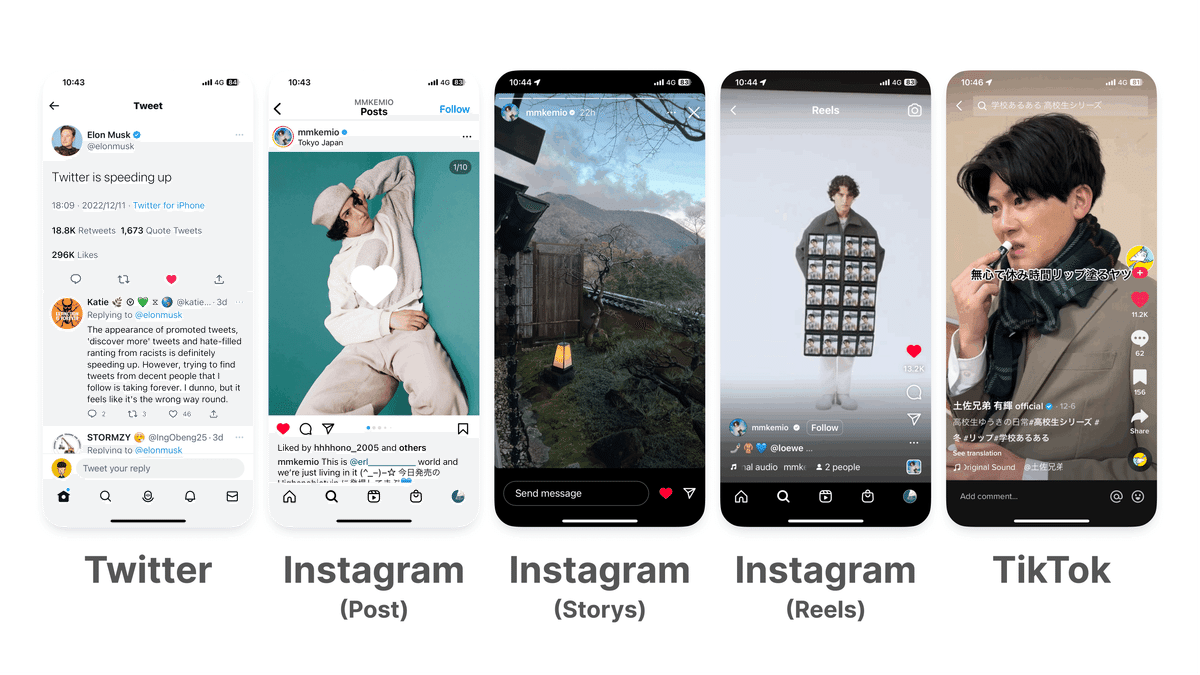

まずはカテゴリごとに使われ方をざっくりと見ていきます。

SNS

“♡”を使っている代表的なSNSです。Twitterは2015年に”☆”から“♡”に変わりましたね。もう「ふぁぼりつ」なんて通じません。

Blog

ブログサービスでも“♡”が多く使われています。noteは押すと作者からのリアクションが返ってくるので、つい押したくなります。

Matching

“♡”といえば、マッチングアプリも欠かせません。多くのマッチングアプリでは、ボタンだけでなく左右にスワイプして“♡”を選択するUIを採用しています。

Shopping

ショッピング系、フリマ系のアプリでも“♡”が使われています。Amazonでは、ほしい物リストに追加することができます。

Other

その他音楽ストリーミングアプリや見逃し配信、地図アプリ、Apple純正の写真でも“♡”が使われています。GoogleMapは“♡”リストを一般公開したり、友だちと共有することができます。

■ 構造化してみる

各種サービスにおける“♡”の具体的な事例が分かったところで、これらを構造化していきましょう。いくつかの軸が考えられそうです。

押した時の挙動・制約

一つの対象に対して一度しかできない/制限内で複数回できる/何度もできる

相手からのリアクションが返ってくる/通知が飛ぶ/何も知らされない

対象の取り扱い

押した対象がリスト化される/されない

押した対象の公開範囲(一般公開/限定公開/非公開)

サービスの性質

ユーザー同士の繋がりの強さ(相手ユーザーが生成したコンテンツが対象か、または他ユーザーの存在感の強さ)

メインコンテンツの種類(テキスト・写真・商品・ユーザー)

表示アルゴリズムへの影響

今回は、対象の取り扱いという観点から「押した対象の公開範囲(Open/Close)」と、サービスの性質という観点から、「ユーザー同士の繋がりの強さ(Individual/Relationship)」を軸として分類してみました。

カラフルでポップで、楽しそうですね。

■ 見え始めてきた“♡”の意味

続いて、少しラベリングしてみましょう。

“♡” as Mark

“♡”がボタンが用意されているサービスでは、基本として“Mark”の意味合いがあります。“♡”を押す行為は、いくつもある対象の中から特に気に入ったもの、自分にとっての意味のあるものに印をつけておく行為です。

これは、SlackやLINEのメッセージにつけることができる“Reaction”と異なります。スタンプとしてではなく、スイッチ・ボタンとして用意されている“♡”に、印をつけておくことで、対象自体に自分なりの意味を付与することができます。自分や他ユーザーが対象を見つけやすくなったり、表示アルゴリズムやおすすめの結果に影響したりする場合もあります。

“♡” as Share

amazonやSpotifyにおける“♡”も、原則的にはTVerやMUJIの“♡”と同様に、意味のある対象に印を付け、個人的なお気に入りのリストなどをつくるものです。しかし、Google MapsやAmazonの場合は、自分の「ほしい物リスト」を他のユーザーに公開したり、「気に入っているお店のリスト」を他のユーザーと共有することができます。

こうなるとリストはただのリストではなく、自分たちにとって意味を持ったコンテンツを他のユーザーと共有する“Share”するという意味合いが出てきます。なんだかナウい感じがしてきましたね。

“♡” as Like

一方、ユーザー自身がコンテンツをつくるサービスでは、単に印をつけるだけでなく、「相手に気持ちを伝える」という意味合いの方が強くなってきます。相手への共感や感謝、または好意を簡単に伝えることができます。

マッチングアプリでは「ユーザー」自体に対して気持ちを伝える意味合いがより強く、“Relationship”が明確に意識されます。

ブログやSNSは、ユーザーによる「投稿」に対して気持ちを伝えることができます。さらに、ある投稿がどれくらい“♡”を押されているかを見ることができるため、世間的な注目度や人気度を知ることができ、より“Open”と言えます。

“♡” as Vote

“♡”を考察していく中で私が最も興味深かったのが、『Twitter』です。

Twitterでは、鍵アカを除いて全てのユーザーの『”♡”リスト』が公開されています。その人がどんな投稿に“♡”しているのかを知ることができます。前述の通り“♡”のリストは、何らかの意味や気持ちの込められたリストですので、その人の好みや関心を覗くことができるのです。

■ “♡”に学ぶTwitterの魅力

言いにくいことなのですが、私はよくTwitterで気になるユーザーの、“♡”リストを見に行きます。もしかすると、投稿よりも“♡”の方がよく見るかもしれません。(ちなみに、こんなことを人にぶっちゃけて、得することはないです…!)

「何を言ったか」は投稿に表れます。そして、“♡”リストには、その人が「何を見て何を好み、どんな意見を支持しているか」が蓄積されていきます。自意識過剰かもしれませんが私自身も、人に知られる前提で“♡”しています。また「世間的に注目されているが、私は支持しないこと」も、“♡”を押さないことで表明しているつもりです。

つまり、その人が何を支持していて、何を支持していないのかが、“Vote”として“♡”に表れると考えています。自分の価値観や思想を表現するリストとしても機能しているのかもしれません。

相手ユーザーの存在感を強く意識するサービスにおいて、一般公開される“♡”は「Vote(投票)」として、社会性を帯びたサービスになっていくとというお話でした。Twitterは、その社会性によってユーザーの本気を引き出し、熱狂を獲得しているのかもしれません。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。その人の感覚やアプリケーションの使い方や依る部分も大きいと思います。もし共感できる部分や皆さんの感覚があれば教えてくれると嬉しいです。

この記事は、デザイン会社『gaz』によるgaz designers Advent Calendar 2022の17日目の記事です!

ついでに気持ちのこもった、“♡”をぜひお願いします🫰

よろしければサポートお願いします。お気持ちが励みになります。