呉座勇一さんとの新刊の「おわりに」を公開します。

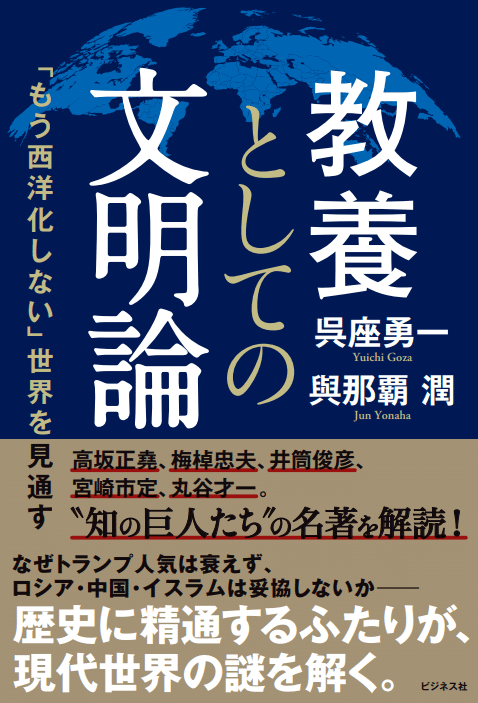

5月27日をめどに、呉座勇一さんとの新刊『教養としての文明論』が書店に並びます。Amazonでも予約の受付が始まりました!

多少異同あるかも

タイトルの通り、ずばりコンセプトは「文明論の復権」。

中世史家と、(元)近現代史家の2人による対談形式で、以下の5冊の「文明史の名著」を読み解きながら、現代世界の課題を考えています。

第1章 梅棹忠夫『文明の生態史観』

「ヨーロッパ vs ユーラシア」は宿命なのか

第2章 宮崎市定『東洋的近世』

GAFAの資本主義は世界を「中国化」する

第3章 井筒俊彦『イスラーム文化』

「滅びない信仰」の源泉は天皇制も同じ?

第4章 高坂正堯『文明が衰亡するとき』

冷戦期から「トランプ」を予見したリアリズム

第5章 丸谷才一『忠臣蔵とは何か』

事前に「革命」の芽を摘むJエンタメの起源

なぜ、近日はむしろ「悪口」のようになってしまっている、文明論というジャンルに再度取り組むのか? 私なりの問題意識を述べた箇所を、本文からチラ見せしますと次のとおり。

ぶっちゃけ、「専門家」に思考を丸投げして信じていればいい時代が終わったいま、必読の1冊だという自信を持っております(これホント)。

心配なのはいま、ウクライナ戦争の帰趨が当初の予測と反転しているでしょう。2022年の開戦の当初は、国際政治学を中心とする学者たちが「これは民主主義と権威主義の戦いだ」「支援すればウクライナは勝てるので、ロシア軍を押し戻すまで停戦すべきではない」と主張した。僕も含めて、多くの人がそれを信じました。

ところが現実はむしろ逆になり、彼らの主張は「西側世界に限られた議論だった」「あてはまらない地域では別に役に立たない」といった空気が広がり始めている。誰かが梅棹〔忠夫〕のように新しい座標軸を示さないままでは、学問不信とニヒリズムが蔓延するだけになってしまいます。

私が担当した「あとがき」を、刊行元のビジネス社の許可を得て、全文公開します。多くの方のご予約をお待ちしております!

日本の大学で長く教えている知人から、気になる話を聞いた。

コロナパニックやウクライナ戦争の頃から、授業の紹介文に「戦争」という語彙を入れると、履修者が目に見えて少なくなるというのだ。元号が平成のあいだには、まずなかった現象らしい。

アメリカの大学に滞在歴のある友人からも、重なる話を耳にすることが多い。

ポリティカル・コレクトネスの風潮が染みとおった今日の米国では、「マイクロ・アグレッション」(微細な加害)なる概念が強調される。つまりは「ほんのちょびっと」でも相手を嫌な気持ちにさせたら、ハラスメントとして告発されうるということだ。

なので大学教員は授業のたびに、「戦場のドキュメンタリーを鑑賞します(不快に感じるかもしれません)」「使用する映画に女性への暴力シーンがあります(不快に……)」「黒人差別を描いた作品を読みます(不快に……)」とお断りを出すらしい。そんなことで戦争や差別を克服する教育ができるかは疑わしいが、みんなわが身がかわいいのである。

ポスト冷戦期に話題になった『ジハード対マックワールド』(ベンジャミン・バーバー、原著1995年。邦訳は三田出版会)という書物がある。それに倣えば、冷戦後の平和が崩れゆくいま露わになっているのは、「ジハード対クリーンワールド」の弁証法だろう。

ウクライナ戦争が、プーチンの目線ではルシアン・ジハード(ロシアの聖戦)に見えていることはまちがいない。ハマスの文字どおりのジハードを力で根絶しようと図るネタニヤフの軍事作戦も、逆説ながら「シオニズムのジハード」と化している。

これに対し、そうした加害的で危うい光景は「見せない環境を作ろう」とうたう人たちが先進国にいる。特に大学や学会にいる。彼らの作るクリーンワールドには、摩擦や暴力を連想させるものすらあってはならない。そんな空間に戦争のリアルを持ち込めば、学生も受講に二の足を踏み、去ってゆく。

その結果は皮肉なものだった。いまや米国の公的な場所では、ガザのパレスチナ人に「思いをはせよう」と表明しただけでも、反ユダヤ主義として排斥されかねない。ユダヤ系の方がアラブ系よりも、アメリカのマイノリティとしては圧倒的に強者だからだ。

ジハードの「悪しき」論理が吹き荒れる世界を議論の俎上に載せず、ノー・ディベートで見なかったことにするのは、SNSで異論をブロックして回るのと大差ない。そうして作られた「クリーン」な空間の内側でも、ヒエラルキーや権力政治はなくならず、よりねじれた暴力の噴出を生むだけだろう。

歴史学とは本来、事実の学である。つまりはクリーンなストーリーに反しても、ダーティなファクトを採る学問だ。そもそも時代を遡るほど、クリーンに生きようにも生きられなかった過酷な世界が姿を現すのだから、歴史学は根本のところで「クリーンワールド」には向いていない。

むしろいま歴史学がなしえる貢献は、なぜすべての人類で一つのジハードだけを共有できないのか。自らがよって立つ論理のあり方を、ここまで文明ごとにバラバラにしてしまったものはなにか。それを各文明の形成史から、探ることだろう。

ところが学者とは堕落する生き物で、史実を曲げてでも本人の「クリーンぶり」をアピールし、メディアで生き残る道具に歴史を流用する人もいる。たとえばヒトラーやナチスのような「絶対悪」を持ち出し、いかに自分がそれを全否定する「正しいジハード」に従軍中かを喧伝するといったやり方だ。

嗤うべき知的な怠惰である。ゼレンスキー政権の全体を「ネオナチ」と呼ぶロシアのプロパガンダの歪みは明らかだが、独ソ戦下にドイツの側につくことでソ連からの独立を策した、ステパン・バンデラを標榜する勢力がウクライナに存在することは事実だ。

少なくとも彼らの視点では、ナチスは「良いこと」もしたのである。そう主張する、私たちにとって十分にはクリーンでない人々とも手を組まなければ、プーチンの侵略という「悪いこと」に対抗できない。世界はそこまで、追いつめられている。

中世の戦争や暴力という、ダーティな側面から目をそらさず日本史の展開を意味づけてきた呉座勇一氏は、私の敬愛する数少ない歴史学者だ。近日、多少の舌禍のために「クリーンワールド」からの迫害も蒙ったが、反省すべきは反省して、こうして仕事を共にできることを嬉しく思っている。

冒頭で紹介した知人の言によれば、今日の大学であえて「戦争」を扱う授業に顔を出すのは、疎外される少数派としての意識を持つ学生が多いという。外国籍だったり、身体に障害があったり、心を病んで休学していた人――社会的な弱者であるがゆえにこそ、困難を「見ないですまそう」とするクリーンさに違和を覚える人たちだ。

本書が世界を俯瞰する視座を求めるマジョリティにも益する一方で、そうしたマイノリティとのよき架け橋になることを願っている。池田信夫さんとの前著に続き、今回も企画・編集を担当された、ビジネス社の中澤直樹さんに深く感謝したい。

P.S.

刊行後のコラボイベント等も募集中です。というか、いくつか企画が進行しており、解禁になり次第告知します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?