美は相手の鏡になること?アンディ・ウォーホルから知る「美」の哲学

/違和感ポイント/

ウォーホルは、「恰好の悪い服を着てる人を見たら、この人が『あ、これすてき、好きだわ、買っちゃう』と思ってる瞬間を想像することにしている」と話す。彼にとっての美とは何だろうか。

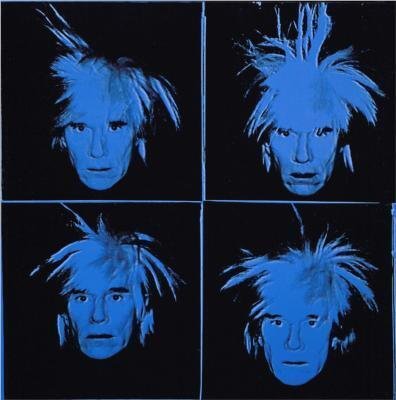

革のジャケット、暗いサングラス、シルバーのかつら

アンディ・ウォーホル(1928〜1987年)は、現代アーティストのアイコン的存在である。

キャンベルスープ缶やコカ・コーラなどの消費物、マリリン・モンローやエルビス・プレスリーなどアメリカのスターをモチーフに作品を残した。アメリカの大衆文化や消費社会のモチーフを絵画としたことは1960年代当時、斬新なものである。現在も作品は高価格で取引され、世界各地で展覧会が行われている。

ウォーホルは20代の頃、雑誌や広告のイラストレーターとしてキャリアを積んだ。32歳、1962年にイラストレーターの世界を離れると、キャンベルスープの缶やドル紙幣などえお描いた独自の作品の制作を始める。大衆文化イメージを絵画にした画風は、「ポップアート」と呼ばれ話題となっていった。

作品は、筆やブラシで描かれたものではない。スタジオ「ファクトリー」を構え、スタッフを雇った。シルクスクリーンの手法で作品を制作する。インクが通過する穴とインクが通過しないところを作ることで版画の版を製版し、印刷する技法だ。Tシャツやトートバックなどへのデザイン印刷と同じ手法である。

シルクスクリーンの作品に、並外れた個人の職人技術や強い個性がある訳ではない。「私の絵の表面を見ればいい、裏には何もない」(『アンディ・ウォーホル・フィルム』(1991年)よりインタビュー「僕には何も失うものがない」))と、ウォーホルは語ったが、その通り作品は表面的だった。美術の専門家たちも驚愕した。

しかし、ウォーホルの作品はビジネス・アートとして成功する。

スタジオでは、助手やフリーランスが働き、そのスタッフから積極的に意見も取り入れ、作品を製造した。1968年に入院した際、自分なしでもスタジオの仕事が進んでいることに「これが活動商売なんだ」と思ったという。持続可能な会社組織として、スタジオは機能した。アートを金儲けと捉えていた。

ウォーホル自身は、東洋哲学の影響を受けていたことで知られている。禅の考えに近い考えを持ち、「そんなことはぜんぜん問題じゃないさ」「人間はなるべく考えることを減らすべきだ」(アンディ・ウォーホル『ぼくの哲学』)と、周囲やメディアインタビューの自分のイメージを否定しないどころか、そのイメージを受け入れ、真似をする。

メディアに映る自分の姿に応え、革のジャケットと暗いサングラス、そしてシルバーのかつらを、自分のトレードマークとしても定着させていった。

しかし、ウォーホル自身、見た目や美についてコンプレックスを抱え、悩んでいた人物でもある。

スーパースターと「鏡」

ウォーホルの名言として「僕は美しくない人に会ったことがない」(アンディ・ウォーホル『ぼくの哲学』)という言葉が知られている。

ウォーホルは、アメリカ・ペンシルバニア州のピッツバーグの田舎に生まれた。鼻が赤いことで、家族からも「赤鼻のアンディ・ウォーホル」と言われていた。8歳で「シデナム舞踏病」になり、体から色素が抜け、「スポット(しみ)」というあだ名をつけられた。容姿にコンプレックスを抱え、人前に出るのも嫌いな無口な青年だったという。

また同性愛者だったが、積極的に公表することはなかった。当時は、LGBTQIA+への偏見や差別が今よりも多い時代だった。

しかし、アーティストとして活動を始めてからは、パーティ好きで、社交的な人物として知られている。

60年代後半は、出入り自由だったスタジオ「ファクトリー」に集まった有名人やセレブ、放浪者までを「スーパースター」と呼び、映画に出演させた。70年代には、著名人から注文された肖像画の制作を行い、80年代には若手アーティストやストリートアーティストと広く交流している。

ウォーホルの周りに人が集まる理由には、彼の知名度や経営者としての力もあるが、相手の「鏡」になる能力があった。スタジオ「ファクトリー」の女優だったウルトラ・ヴァイオレットはこう語っている。

「彼の魅力ある部分は、相手に集中するということ、つまりその瞬間に相手がこの世でたったひとりの人間であるような感じを抱かせるという、彼の超人的な能力にある」

(ウルトラ・ヴァイオレット『さよなら、アンディ―ウォーホルの60年代』)

ウォーホルは「鏡」に例えられる(宮下規久朗『ウォーホルの芸術 20世紀を映した鏡』)。ウォーホルの作品やウォーホル自身が、アメリカ消費社会を表現しているからでもあるが、関わる人に対し、自分を押し付けることなく、ただ相手を吸収し真っすぐ向き合っていた。相手の孤独を引き出す、そこにウォーホルの美感覚がある。

恰好の悪い服を着てる人を見たら、この人が「あ、これすてき、好きだわ、買っちゃう」と思ってる瞬間を想像することにしている

ウォーホルの自伝『僕の哲学』には、恋愛や仕事、芸術観の他、美についても記されている。自身の生い立ちや、作品の制作、ビジネスの中で、見た目や美について悩み、考えてきたことが感じとれる。1975年に執筆された著作だが、今の時代を見据えたような言葉も多い。

「僕は美しくない人に会ったことがない」

「僕にとってお喋りの上手い人は美しい人なんだ」

「美はセックスとは何の関係もない。美は美と関係があってセックスはセックスとしか関係がない」

特に「鏡」としてのウォーホルを感じるものがこちらだ。

「美に対する感覚は人によって違う。恰好の悪い服を着てる人を見たら、この人が『あ、これすてき、好きだわ、買っちゃう』と思ってる瞬間を想像することにしている」

(『ぼくの哲学』)

これは「美しい/美しくない」と人を判断するのではなく、この人は何を「美」とするのか、何を「美」としないのかを考えるということだ。

「美」は人により、時代により変化する。美を理解する方法があるとすれば、対話や聞く力、聞く姿勢、相手のことを考えることになるのだろう。これこそ、時代を経ても変わらない美の感覚なのかもしれない。

ウォーホルの作品の面白さは、ウォーホルの思考や見た景色にある。

執筆者:石田高大/Takahiro Ishida

編集者:河辺泰知/Taichi kawabe、清野紗奈/Seino Sana、原野百々恵/Momoe Harano、北郷礼奈/Reina Hokugo

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?