共感する側面とは

1. フレームワークを覗くと。

人々が共感できる言葉や物事が、とても少なくなっていると感じる。

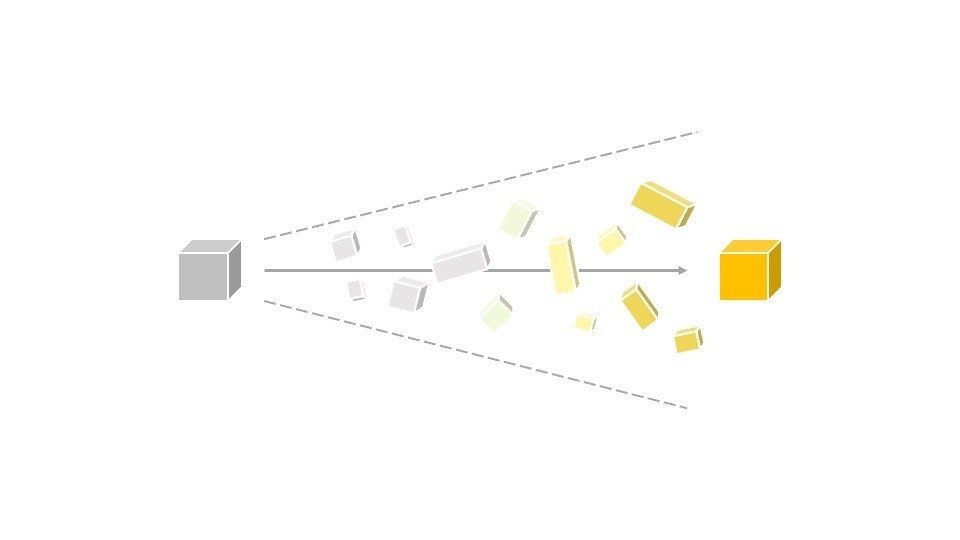

何かを共感した時のふわっとした重量や、何かを同じ熱量で感じた時の共感温度とでもいうような肌感。誰もが感じたことのあるような、懐かしいような感覚が、今はより薄れているような気がする。

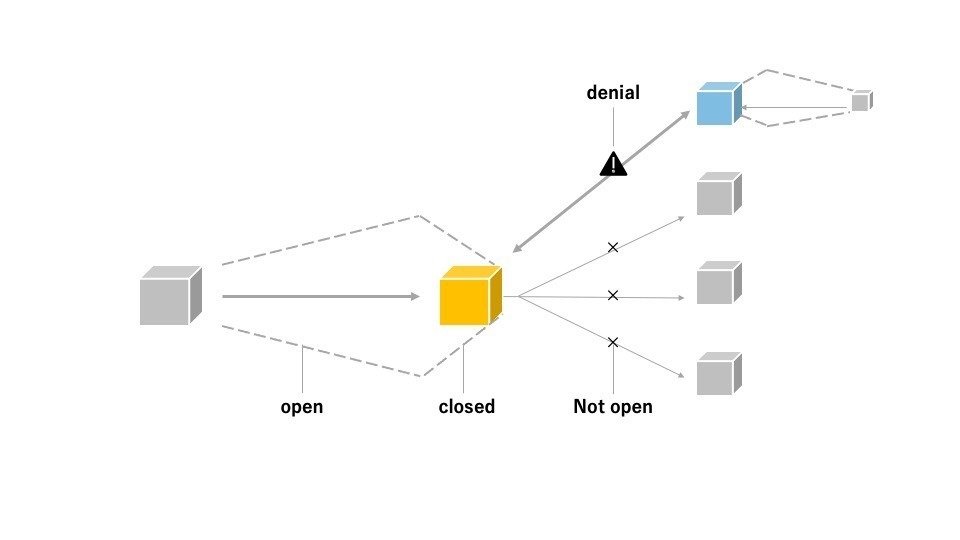

流行が日々象られる時代。その過程は常に“閉塞から開放”へ、つまりオープンに受け入れる姿勢のようなものが一種前向きであるとされる価値観が、常にフレームワークを作っているとなると、人や物事に対する姿勢は今後どこに向かっていくのか。

いまの日常での考察は、誰もが共感しにくくなる社会に行き着くのではとさえ思う。

誰もが誰かと、つまり一個人とでも共感できなくなると言っているわけではない。その対象となる枠組み、水槽とでも表現できるようなもののなかで、水の温度を測るようないとも簡単なことが、今では水飛沫をあげて散った水滴のそれぞれの温度を測るような社会に変化してきているように感じる。

わかりづらい表現だが、それは良いこととして肯定的に大多数に受け入れられてきた。むしろ、同じ水槽で生活することは息苦しい文化が近年形成されてきたのではないか。

それは、時代を振り返ると確かな事実として、鎖国からの開国のように、戦後からのグローバル化のように肯定されてきた。(一般的には。差別文化などを除いて)

人々のマインドフレームは、何かを受け入れることが善行であるようにオープンマインドへと徐々に変化してきたのだ。しかし、今はそのプロセスが逆行しているのではないかと感じる。つまり、何かを受け入れたくないために一度オープンフレームを作り出し、そこで形成された水滴のような規模の枠組みの中でクローズドに変換する文化を形成しているということだ。

皮肉にも、旅路の中で一度飛び出さなければならないという障壁を挟みながら、行き着く先は、未開の地でも開拓地でもどちらにせよ辺境の地であると思う。

居心地が良いことは正義である

辺境の地は、おそらく居心地が良い。旅路を始める前に、そもそも勇気を出す必要があることは誰にとっても大きな障壁である。

そしていざ、一歩踏み出した先に、長いのか、険しいのか、楽な下り坂なのか、奈落の谷底なのか、それぞれの過程がある。水飛沫が飛び散り、どこかに落下するとしても、同じ一つの現象の過程は必然的に同じ過程とはならない。

どんな過程であれ、自分が行き着いた先の辺境の地は居心地が良い。なぜなら、そこには同じまたは似たような道のりを踏んだ人が集まるからだ。つまり行き着いた地から逆算すると、同じ場に着いた人々は似たルートを辿る。もしくはこの先のルートを共にしようと一種の共感性を抱きやすい。

だから居心地が良い。同族か異種族かの存在集団を分けるとすると、ホモフィリーな組織が形成されている=居心地が良いと言える。

これは、必然的に感じ形成されることであり、なんの違和感も覚えない。

自分と似た価値観の人たちだけで生活したい、共通の趣味があるグループで休日を過ごしたい、ということに憧れを抱く人も多いだろう。

つまり、個性や価値観が細分化され、社会的に謳われている“多様性を尊重しましょう”に関しては、人の生きやすさを広げ、孤独を取り除き、“誰もが”という一人一人に対して目を向けていますよ、という浸透しやすい社会が形成されてきたと感じる。

これを一言で表現するなら、「外へ飛び出し自分の環境を見つけることが肯定され続けて形成されている現代」ということである。

決して何も悪いことはない。ただ、そこに次のような疑問を覚えた。

元の水槽は忘れ去られるべきなのか。

いまさら水滴というと面倒臭いので、行き着いた先の地=つまりコミュニティを、別の小さな水槽と表現する。幼少期を過ごした大きな元となる水槽(さまざまな価値観が混在し色々な人がいる)から、小さな自分に合った最小単位の水槽へと移動した。

ここまでは、水槽内の話しか出てきていない。

小さな水槽の外では、別の水槽単位や個人同士の関わりはほとんど否定的な事象でしか行われていなのではないか。

価値観や生活スタイルが異なるために、外に外にと開いたオープンマインドは、一定の過程を経てひどく閉塞的で元よりも閉じているようなクローズドマインドに落ち着く。

その背景にあるのはきっと前述した居心地の良さ故のことなのであろう。

何事も良し悪しは表裏一体に存在するため、それを穿き違えることは時に残酷であるとよく道徳的に学んできたが、文化として履き違えているのではないか、ということがこのテーマでの論点だ。

小さい水槽の良い点は、“好き”だけに目を向けられることが居心地の良さになることだ。

一方、肯定しきれない点としては、そこでしか形成されない価値に対し、外にいる人々はどう受容すれば良いのかわからないことが前提としてあった時に、社会は小さい水槽が乱立し無数に存在しているとしても、時に大きな枠組みに放り込まれて時間や空間を過ごさなければならない瞬間にそれぞれの理解や受容を弊害してしまっていることがあると思う。

そうなった時、大体の場合で諦めを感じる。または諦める行為に敗北感を感じる人や正義を主張し先導に立つ人は、否定を盾にした戦闘態勢を装備し、何の為なのか曖昧な弓矢を放つ。

「あれ、実際にこんなことって行われている?」

非常にわかりやすく言えばSNSでの誹謗中傷はよく見かける日常茶飯事なことであるが、そんな話を持ち出さなくても実際の生活でよく見かける光景ではないか。

否定的攻撃を悪と捉えないのは、むしろ正義を語りたい行動であり、わかり合いたい気持ちの裏返しであり、なんなら自分という存在そのものを認めてほしいという承認欲求なのかもしれない。

そのような攻撃的な人々を、ここではイメージしやすく積極的戦闘員と呼ぶが、前述した諦めを感じて閉塞さを肯定している人も、実際は消極的戦闘員であることを加えておく。

「どうせ人って分かり合えないよね。」の一言が、実は人を傷つける場合も多くある。

消極的思考も価値観の一つといえばそれまでであり、戦闘員というとイメージしにくいかもしれないが、戦争で兵士を助けながら自国の勝利はしっかりと望んでいる救護兵みたいなものかもしれない。

「人って分かり合えないよね。」はそのままで。

けれども、「人々はきっと分かり合えるよ。」「価値観の違いを受け入れて共生するべきだ。」という言葉は、小学生に倫理を教える先生のような、面を点で語る違和感を感じる。

ここまで話してきた言葉を組み立てても、いかに文化の根付き方に価値観の違いが紐付いてきたのかはわかるだろうが、決して誰もが同じ水槽にいる必要はない。

ただ、わかり合おうよと語るよりも、分かり合えないことを前提にしながら、ちょっとでも“通じ合ったかも?”と感じる瞬間は嬉しいはずで、後者の方に必要な「ちょっとだけでも」の期待はあって良いのではと思うのだ。

その期待を持つスタンスでいるのか、初めから無かったように、またはその機会があったとしても自ら破壊するようなスタンスでいるのは大きな違いがあると思う。

大袈裟だが、後者は前述した消極的戦闘員である。破壊という表現を使うと、救護兵よりも戦闘員という言葉が似合うのがわかるかもしれない。

別々の最小単位の水槽に生きていたとしても、他の水槽やそこで生きる人々に敵意を向けることが日常で意外に多く見られる中で、「元は同じ水槽にいたよね?もしかしたらあの水槽のいいところは同じことを思っていたかもしれないね」みたいな会話があれば、そしてそれが穏やかに交わされていたら、それはとても凄いことなんじゃないかとさえ思う。

2. 流行に見える最小単位水槽理論

これまで例えてきた文化や環境といった水槽の現代の様子を、最小単位水槽理論(同じ価値観だけを集約した小さな小さな環境が社会に乱立して実在していること)と名付けてみると、近年のコンテンツやサービスの流行はまさにそのような体制になっているかと感じる。

一昔前、あえて時代で区切ると昭和後期〜平成初期にかかる時代の流行は、日本を範囲とした時、“日本中”や“国民的”などの言葉を用いて、日本という大きな水槽が、いわゆる「大衆性」と定義されてきたと思う。

誰もが知っているニュース、誰もが口ずさめる音楽、誰もが熱狂できるイベント。文化の発展が乏しかった故のことなのかもしれないが、大衆性は時に美化したような印象を見せることもあったかもしれない。例としてコンテンツを挙げると、参加者つまり国民が同じ一つの土台にいることを前提として向けられたコンテンツは、流行らないものも無数にあったかもしれないが、流行となったものは広く一般的に認知され、時に時代を象る“象徴”になったものもある。

時を経て、その大衆性は時に“一般的”、“多数派”“マジョリティ”というように、差別的な要素をはらむ言葉に変化していったように感じる。といっても、10年ほど前は誰もが知っているコンテンツは存在していたし、誰もが口ずさめる歌は存在していた。それと同時にいわゆるマイナーな文化を尊重することも許容され、先進的なキャッチアップ(今でいうエモさ)は各方面でされてきた。

つまり、大衆性と独自性は両立しながら、個人によってそのバランスを変えつつも日常の中で息づいていたように思える。

2つの性質を水槽で比喩するなら、大きな水槽から時に分散する小さな水槽を外に見ることもでき、拠点をその細分化された水槽に移すことも、その後元の水槽に戻ることも、拠点を移す選択自体にボーダーラインがないような社会であったのではないか。隔てる線の透明度はもちろん個人によって異なると思うが、普遍的にそうであった場合、大衆性と独自性の2軸を捉える社会自体が“一般的”なあり方を確立しているのだ。

矛盾しているような表現だが、流行や趣味、好み自体は大衆性・独自性がありながら、それらを選択する動向自体は一括りにできるため、一般的であるということである。

これを一言で表すなら、「直列的な社会」である。

一見、右往左往しながら自分の好みを発見したり、別の水槽を行き来したり、2歩進んでは3歩戻ったり、とジタバタしているかのような行動は、直列的つまり一線の社会のなかで流行が生み出されていることを示している。核となる大半の人間が共感できるような軸=元となる水槽はその存在を確立したまま、多方に点在する別の価値観とも共生しながら、人々はその線を歩いて流行を形成してきた。

一線の中で、強く太い輪郭へと変わる水槽は流行からやがて何十年も続く文化となり、人々の認知に根付く。ある意味消費者行動=カスタマージャーニーの一線をたどるように文化形成がなされ、引かれたその線は消えることない社会の輪郭となっている。

これが、およそ10年前までの社会のあり方と認識付けておく。

マルチバース的な並列形成

一方、現代はどのような文化形成がされているだろうか。(あくまで主観である)

冒頭で現代は他者と共感しにくい社会になっているのではと話したが、10年前までの社会形成は、直列的に社会が形成されているからこそ他者と共感できるタッチポイントが幾つも存在していた。言い換えるとタッチポイントの乱立によって共感せざるを得ない社会であったとも言えるが。

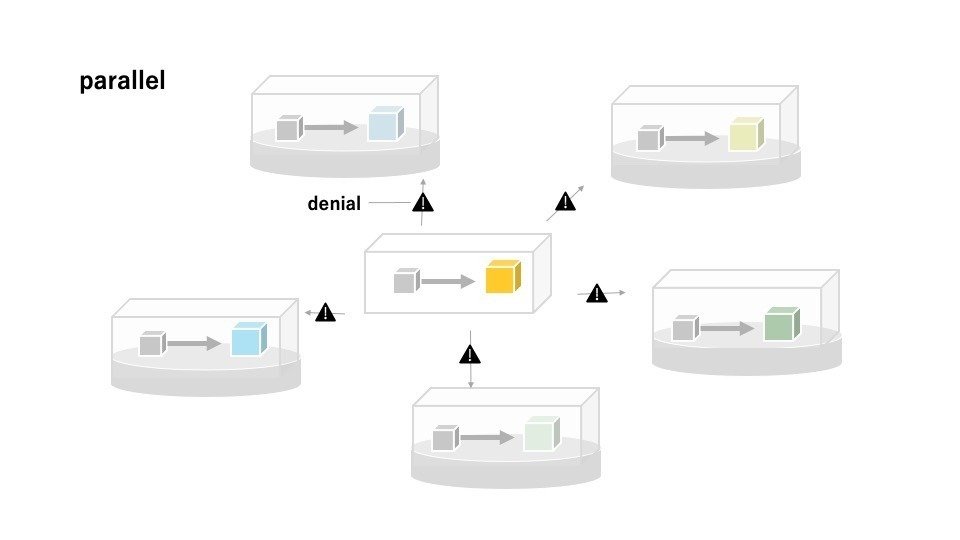

現在は社会を象る線自体が乱立している気がする。つまり、一線を中心に無数の最小単位水槽がある社会の枠組みではなく、最小単位水槽自体がそれぞれ一線となり、他の水槽とは別離し関わりを持たない社会が複数形成されているということだ。

先程、直列社会のなかで大衆性という言葉を用いたが、対比する形として「分衆性」の社会であるかもしれない。

この社会形成が、冒頭から話しているような元の水槽に戻ることはできないのか?の論点に繋がり、“人って分かり合えないよね。”を潜在的に作り出しているのではないかと考える。

ピンとこないかもしれないので、誰もが聞いたことのある「パラレルワールド」という言葉をイメージしながら後述していく。

10年前までの文化形成は、1つの宇宙のみ存在し、元となる水槽を地球とした場合、いくつもの惑星や衛星は最小単位水槽となる。様々な居場所や環境は存在し、もしかすると宇宙人も存在するかもしれないが、大きな視点で見ると、世界は1つの宇宙の中にあると認識できる。これを文化形成に置き換えた場合、宇宙や世界は1つの枠組みであることが一線となり、どれだけ水槽を行き来してもその一線の枠組みからははみ出すことはできないということになる。

一方、現代の社会は、多元宇宙論、前述したパラレルワールドが幾つもあることをさも当然であるかのように肯定している文化形成であると感じる。いわゆるマルチバースであることを前提とした社会の枠組みである。

Aという水槽はAという一線が核となり、Bの水槽はBが核線に。

つまり、「並列的な社会」である。独自の文化形成がそれぞれで行われているため、互いを干渉せずとも社会は進み、干渉しようとすると社会の枠組みが異なるため価値観や慣習は当然に異なるために否定的な対立を生みやすくなる。

そして、この並列的社会の最も特徴と言えるのが、Aという一線が廃れ、社会自体が崩壊したとすると、AはA‘として価値観や文化を変えながら進んでいくのではなく、そのまま消滅することにある。Aが消滅したとして新たにXが誕生し、Xが消滅するとYが誕生する。

直列的な社会はAという文化が時に時代遅れとなって新たな文化が浸透するとしてもそれはA’であり、A’’といったように続いていく。

並列的な社会でももちろんAがA’になる場合もあるだろうが、滅多にそのケースは少なく、いずれ続いたとしても一度完全に消滅し、違う何かに取って代わるように時間を進んでいくのだ。これが2つの社会の大きな違いであり、人々が共感できなくなるといった大きなポイントであると主張する。

この並列的な文化形成の中で、流行をたどっていくと確かに上記のケースが言えるかもしれない。現在の流行は非常に短命であり、目まぐるしい動向のなかで生まれたり消えたりを繰り返している。1年前に流行ったコンテンツを誰もが忘れていることは、すなわちその文化形成自体が消滅していることを表し、それをアップデートした文化形成は滅多に創出することはない。

これは、直列的な立ち位置から、それら無数の社会を並列的に見ている視点からの思考であるが、両者の間の一線を画すような大きな違いが形成されつつあるのが現代であると思うのだ。

3. ”異感することへの悦”に慣れてしまってはいないか

存在証明書の潜在効果

カルチャーやコンテンツ、現在ムーブメントを見せているミレニアル世代特有の文化(SNSをはじめとしたプラットフォームコミュニケーションや人・モノをシームレスにする動向、ジェンダーや多種多様なマイノリティへのボーダーレス化など)を、現在特に若い世代が目を向け、どれかのコミュニティに属しようとする傾向は、1章で述べた、まずオープンマインドをもち、固定の価値観を崩して外に外にと開こうとする動向に似ている。また、その先のコミュニティで共通の価値観を持つ他者に出会い、そのコミュニティを広げる一方で他の価値観を知らずに排除し、クローズドに閉じていく背景も、前述した考えと同じ背景である。

自分が貫きたい価値観を持つことは、以前の社会と比較してより重要な生きるポイントであり、自分という存在を確立させる証明書のような、持たなければ生活しづらいモノのようになってきているかもしれない。

いかにその証明書を獲得できるかは、より若い世代の命題のような使命感を煽り、まさに元の水槽を飛び出し、辺境の地へと旅をする目的になりつつあるのではないか。

ただ、その証明書が、実は他の水槽に生きる全く異なる価値観を持つ人やコミュニティの声を遮断する効果を持っているとは予想だにしないだろう。

そうなってくると、“ちょっとだけでも”という他者と分かり合うための期待を持つこと自体が、無意識にそれを遮断してしまう社会では理解が難しくなってくるのだろうか。

流行からその形成過程をのぞき、水槽を用いて直列・並列の社会を比較したが、並列のマルチバースのような社会では、誰もが自分が存在する“ここ”が直列だと意識することで、他者について同じ価値観を共有できる人=分かり合える人、共有できない人=そもそも違う世界線にいる人=分かり合う、分かり合えないの概念はすでになく、世界線が違う生き物という認識が当てはまる気がする。

人と分かり合うことは、同じような価値観を持つ人との関わりの中で生じる行為であるという認識が浸透していけば、分かり合うことは意図も簡単にできるものだと捉えられ、世の中に混在する批判を減らすための「本当に分かり合うべき他者」と分かり合うことはほぼできなくなってしまうのではないか。

その先に

より強く人とは違う自分だけの存在証明書、つまりアイデンティティを求めた先に、待ち受けるのは直列社会からの脱却ではないか。

自らを確立するということは、他者との距離が明確に遠ざかった証であり、その立ち位置から見える距離感は世界線ごと異なる錯覚を覚えさせる、まさに並列社会の出来上がりである。

ここで今一度冒頭の話に戻ると、どんなに精神や価値観が並列的に異なる世界線で生きていても、物理的に社会で生きることは様々な他者と同じ空気を吸う直列的な空間である。生きている以上、それは変わらない。そのギャップは歪みのように至る所で違和感を感じさせるかもしれない。

そんな時、一度クローズドマインドに閉じてしまった経験があれば、きっと他者と分かり合うことは不可能であると無意識に自覚し、その閉塞感に慣れてしまっているのではないか。大きな枠組みの中の全ては到底不可能である。ただ、些細なことに対しても、身の回りの全てのことに対しても、”共感できない”を一種の使命のように振りかざしている人も少なくないのではないか。

その慣れは、人と人が分かり合えなくて寂しいレベルの扱いにくさのみならず、カルチャーや文化、流行の形成と言ったより大きな枠組みで捉えなければならない事象へと変化し、悪循環的にその文化は個人単位へと帰化し価値観を形成する。

一つの流行に対して共感母数といったものは量ではなく即時性と分離性が指標になり、廃れ、生まれ、すり替わり、廃れ、を繰り返し続けているうちに、共感することへの悦は異感することへの悦に徐々に人々は慣れてきていると感じる。

もちろん、ビジネスで考えた時に流行や文化形成のライフサイクルが短命になることは”稼ぎやすい”かもしれない。創出しうまく社会に浸透すれば醸成を待つのではなく速度を上げて収穫し、うまく行かなければ根を切り廃れさせ、別の並行線にある水槽に目を付ける(もしくは水槽を作り出す)。

果たして、そのようなサイクルが永遠と回り続けた先に、人と人とが理解しあえる共通温度は生まれていくのだろうか。何かを感じた時のふわっとしたあの重量、それは大きな元いた水槽にいた時だけ、つまり幼少期にしか感じられないノスタルジーな何かなのだろうか。

そうした文化形成が加速する先に待ち受けるは、否定または無関心性が常となり、物事に肌感覚を感じなくなる社会に行き着くのではとさえ思ってしまう。

物理的な空間で、人と人は並列的な社会に生きようが無理矢理にでも同じ場所ですれ違い、時に言葉を交わし、物事を共に触れることはある。そんな時に、互いの関係を築くことが「ありえない」ような価値観がノーマルとなった時、共通言語よりももっと根本的なことから共生することは複雑性を増すのではないか。

私は、人とは分かり合えないよね、と言いながらふとした瞬間に共感温度を感じられるような、共通言語で対話ができるような瞬間が、日常のどこかで、ささいな生活で生まれることは心躍ることだと思う。

偽善のような話だが、そうした時に生まれる温度の積み重ねが、人としての大事な何かを形成していくのではと思っている。

過去は過去、未来は未来、それは時代の違い、と括るのではなく、「共感する側面」のその背景と事実に目を向け、それを形成していく側の人間として、個人、組織、社会のあり方、そして移り変わりに目を逸らさず向き合っていきたいと思う。

想いや価値観を、分かり合えなくても、分かち合えるように。

そこから熱が生まれるように。