広島水辺探訪③ 「表」宮島から「裏」宮島へ漕いでいく

※広島水辺シリーズ※

広島2日目は宮島へ。宮島口からフェリーに乗り換えることで「やってきた」感が大きくなるがいい。10分弱の時間だけど、この「ワンクッション」はとても大切な時間だと思う。

豊島や直島もそうだけれど、東日本とは全く違う瀬戸内の「明るい」感じは魅力的だ。行ったことがないから分からないけれど、地中海とかもこういう感じなのかも。冬でも寒々しい感じがしないのも、外国人トラベラーに人気の一因なのかもしれない。

■漕ぐ前にちょっと表宮島をお散歩

宮島口からフェリーに。

潮風に吹かれながらぼんやり眺めているうちに到着。宮島に到着したらフェリー埠頭がごったがえしていたけれど、訪問したタイミングで年に一度の「宮島かき祭り」が開催中。安価で牡蠣が振舞われるということで、いつも以上の来島者がいる様子。 漕ぎ始める前に、陸の上から海を眺めてみる。

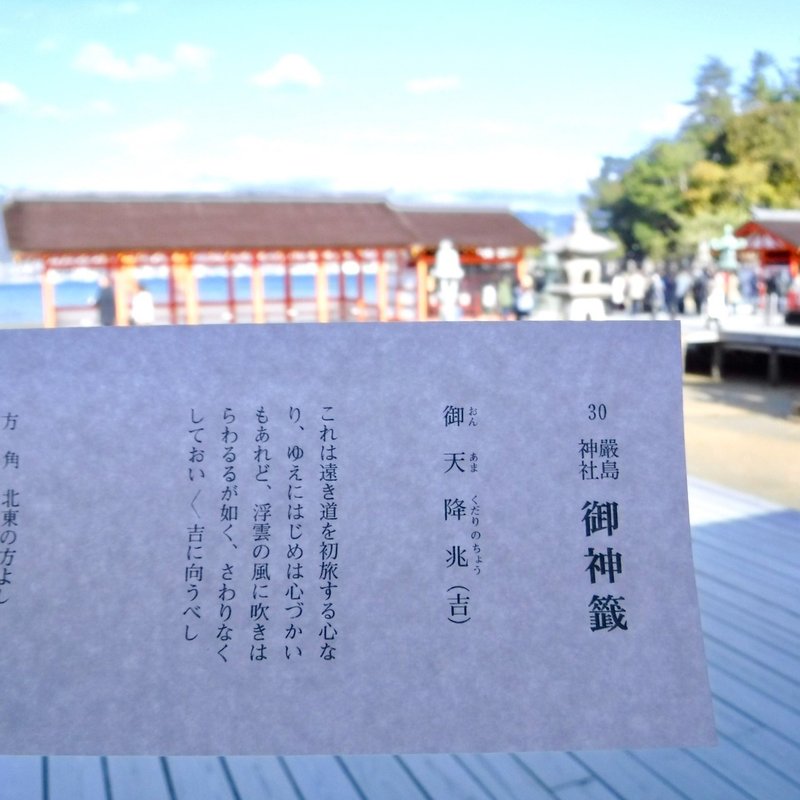

*厳島神社

御祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)と素盞鳴尊(すさのおのみこと)が高天原(たかまのはら)で剣玉の御誓(うけい)をされた時に御出現になった神々で、御皇室の安泰や国家鎮護、また海上の守護神として古くから崇信を受けられた。宮島に御鎮座地を探されるにあたり、この島を治める佐伯鞍職(さえきのくらもと)に神勅が下った。鞍職は大神様が高天原から連れてきた神鴉(ごからす)の先導のもと、御祭神と共に島の浦々を巡り、海水の差し引きする現在地を選んで御社殿を建てたのは、推古天皇御即位の年(593年)であると伝えられる。

(厳島神社HPより)

潮が満ち始めの際に訪問。五重の塔と千畳閣が見える。

能舞台は毛利元就が寄進したもの。

勅使橋は、現存している重要文化財の橋の中でも最古の橋。反橋には現存する最古の擬宝珠(ぎぼし)が付いており、そこには弘治3年(1557年)に毛利元就・隆志元が造営した旨の銘がある。

ちなみに、横浜市中区羽衣町にも「厳島神社」がある。

気になって調べたら、創建は治承年間で、源頼朝が伊豆国土肥(現・静岡県伊豆市)から勧進。今の神奈川県立歴史博物館(横浜正金銀行本店跡)のあたりに一の鳥居があり洲干弁天として名を馳せたらしい。

*大願寺

開基は不明ですが、建仁年間(1201年~1203年)の僧了海が再興したと伝えられる真言宗の古刹です。明治の神仏分離令までは嚴島神社の普請奉行として寺院の修理・造営を一手に担い、千畳閣、五重塔、多宝塔などから形成される厳島伽藍の中心をなしていました。この寺の秘仏厳島弁財天は弘法大師空海の作と伝えられ、日本三弁財天の一つ。弁財天は現世利益の女神様で、神仏習合の時代は嚴島神社の主神・市杵島姫令が理財の女神として崇められるようになり、仏教の弁財天と同一視されていました。

神仏分離令によって嚴島神社から遷されたこの厳島弁財天をはじめ、宮島に現存する仏像の中で最も古いとされる木造薬師如来像(重要文化財)、千畳閣の本尊だった木造釈迦如来坐像(重要文化財)、その両脇を守っていた阿難尊者像と迦葉尊者像(ともに重要文化財)、五重塔の本尊だった三尊像、多宝塔の本尊だった薬師如来像、護摩堂の本尊だった如意輪観世音菩薩などを収蔵しています。また、本堂奥の書院は、第二次長州戦争の際、勝海舟と長州藩を代表する藩士らが講和会議をした場所として知られます。

(廿日市市 環境産業部 観光課のHPより)

日本三大弁財天とは、こちらによると、

1、宝厳寺(滋賀県)2、江島神社(神奈川県)3、大願寺(広島県)とのこと。

本殿脇に奉納用しゃもじがあったけれど、しゃもじのことを英語で「paddle」とも呼ぶらしい。SUPと縁が深い(笑)。

厳島龍神。海の神様というので、今回、および今後も安全で健やかなパドルライフができるように祈願。

説明にもあるように、「勝海舟」と「木戸孝允」が会談をした場所としても知られている。

*千畳閣(豊国神社)

天正15年(1587年)、豊臣秀吉が毎月一度千部経を読誦するため政僧・安国寺恵瓊に建立を命じた大経堂です。島内では最も大きな建物で、畳857枚分の広さがあることから千畳閣と呼ばれてきました。秀吉の急死によって工事が中止されたため、御神座の上以外は天井が張られておらず、板壁もない未完成のままの状態で現在に至っています。江戸時代、既にここは交流の場・納涼の場として人々に親しまれていたようで、大きな柱には当時の歌舞伎役者一行の名や川柳などが記されています。明治の神仏分離令により仏像は大願寺に遷され、秀吉公を祀る豊国神社となりました。

(廿日市市 環境産業部 観光課のHPより)

建物のあちらこちらに、色々な歴史が見られるのが面白い。

説明にもあるように、秀吉の死去に伴い未完成のまま現在に至るため、鳥害が大きいとのことで、当日は天井に鳥よけネットを設置する工事が行われていた。今後は少し様子が変わりそう。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

■表宮島を漕ぐ

短い散歩を終え、いよいよ漕ぎ始め。現地アレンジはSUP宮島さん。

準備をしたのちに、フェリーふ頭から見て、厳島神社と反対側のビーチからエントリー。

航路を妨げずにフェリー埠頭をどうやって通過するのかと思ったら、フェリー埠頭のタラップをくぐるという方法がありました。

潮が引いている時は歩いて鳥居の下まで行けるが、潮が満ちている時も写真の「櫓櫂舟」(ろかいふね)や、動力船など様々な舟が鳥居の下を行き交い、なかなか忙しい。船が来ないタイミングを見つけて、エイっと進む。

これをやりたかった。感激のひと時。年末の亀山湖探訪の時から、短期間のうちに水上鳥居を二か所くぐることができたのは嬉しい限り。

製材しているのかと思ったら、思ったより粗々しくてびっくり。

SUP広島の池田さんのご厚意で、2度鳥居の下をくぐる。

まだ全然漕いでいないけれど、お昼時なので一旦大元浦に上がりランチ休憩。シカが迎えてくれました。梅がほころび始めている。

ランチは池田さんオススメの、錦水館のあなごめし弁当をいただきます。大きなアナゴとダシの染みたもっちりごはんでがおなかいっぱい。

■裏宮島を漕ぐ

エネルギーチャージができたので、いよいよ「裏宮島」へ。

午後になるとタラップにはフェリーを待つ多くの方が。

不思議そうにこちらを見ている(笑)。

宮島口側を望む。斜面の中腹まで造成されて家が建っているが良く分かる。

景観的な観点から議論がされているらしいけれど、いまのところ打ち手がないらしい。ベッドダウンがここまで広がっているだから、広島は大きな街だ。

海鵜の糞は酸性が強い。よって巣が多く集まる場所は、糞害により木が枯れてしまうそう。わざわざ厳島まで来て海鵜の糞を見る人は少ないだろうけど、こういう「そのまま」の姿こそが面白い。

包ヶ浦で小休止。広島市内在住の方にとって、手軽なレジャーの場所のようで、以前は広島港から客船がピストンで海水浴客を運んでいたそう。

岩の上にあるのは「包ヶ浦神社」。

嚴島は神聖な島であり、嚴島大神さまが御鎮座になられる時非常に苦労され、島を一周され宮地を求められました。嚴島神社に参拝する者は、それに神習いて厳重な潔斎をする必要があり七浦神社を廻る神事が御島廻式です。

包ヶ浦神社はこの七浦神社ではないものの、嚴島神社の末社として「塩土翁」(しおつちのおぢ)を祀られており、幣串と団子をお供えする習わしがあるそう。ボードの上から手を合わす。

途中のビーチに大量のセメント石らしきものが。池田さんが「蛎殻」の山であることを教えてくれる。島内には牡蠣の加工工場もあり、人目に付かない場所にこうして捨てられるそう。沖合には、牡蠣の養殖棚が見える。日本・中国・韓国で、牡蠣のほとんどが消費されるそうなので、この辺の食の近さも、瀬戸内の人気の一つなんだろう。

3時頃から強めの風が吹いてきた。いつもはインフレ―タブルボードだけれど、今回はハードボードなので多少の風や波があってもグイグイいける。 風が出てきたので雲が抜け、夕焼けが見えるように。

腰細浦でゴール。

人気のない腰細浦では、シカがケンカしたり追いかけまわしたり自由に遊んでいた。GPSを押し忘れたことも考慮すると、約10kmのパドル。直島も宮島も「裏」の顔が面白い。後から池田さんに聞いたら、観光客はもちろん島の住民もこちらの方には来ないとのこと。

これで宮島を約1/4周。いつかの日か、SUPで宮島一周をしてみたい。

帰る前にフェリーふ頭前の「宮島別荘」さんのお風呂にザブン。瀬戸内海が一望でき、暮れゆく空を風呂の中から楽しむことができた。驚くのが、浴室内に防水畳が敷いてあること。これ外国の観光客の方は喜びそう。

夜は広島市内で、アナゴの刺身をいただく。瀬戸内はアナゴ食文化なんだよなぁ。播州赤穂もアナゴが名物だった。

■この日のコース

"ヨコハマ良いよなあ"、"SUPやってみたいなあ"と感じていただけたら嬉しいです。いろいろありますが、みなさまにとっての毎日が「タフで優しい」時間でありますように。