【調べ物】ダイラタンシー流体とは

前回記事で書きましたが、今週はダイラタンシー週間にしてみようと思います。早速今日は1回目、「ダイラタンシーとは何ぞや」について書きます。

■ 調べるきっかけ

先週見たこのTwitterの投稿がきっかけです。第一印象で「なんなんこれ?!」と衝撃を受けました。

圧力がかかると固体になる液体 pic.twitter.com/X5ercFjmNY

— パラノーマルちゃんねる (@paranormal_2ch) January 19, 2020

■ ダイラタンシー流体と言うらしい

こういう挙動をする流体をダイラタント流体やダイラタンシー流体と言うらしいです(いっぴーありがとう)。Wikipediaによると、以下のような流体の事のようです。

ダイラタンシー(英: dilatancy)とは、ある種の混合物が示す、遅いせん断刺激には液体のように振る舞い、より速いせん断刺激に対してはあたかも固体のような抵抗力を発揮する性質である。この現象が起こる物体をダイラタント流体あるいはダイラタンシー流体と言い、非ニュートン流体の一種である。

なるほど、刺激の速さに応じて挙動が変わるのか。ふむふむ。そして発見者は流体力学のレジェンド、あのレイノルズ数でおなじみオズボーン・レイノルズさんらしいです。レイノルズ数は簡単に言えば、「トロトロ流れ(層流)とジャバジャバ流れ(乱流)って流れの速度とそいつの粘性によって決まるよね。」というファンキーな理論です。普通は流体と言ったら水なんですが、この定義を使うと空気でも液体のりでも使えてしまうという、常人離れした発想の定義です。「よし。水路の幅とか水路の種類によってどのくらいの速さを出せばジャバジャバになるかは大体分かった。じゃあ次は風を調べてみよう。」・・・って思います?!意味不明な飛び方ですよね。そんな色んな流体を実験しまくっていた中の一つに、今回の「固体なのか液体なのかようわからん流体」を見つけたんでしょうね。やはり観察眼が違う。

■ どんな性質?

どうやらこの変な挙動のポイントは粘性のようです。与える力に応じて粘性が変わるから直感と違った動きをするみたいです。粘性流体について分かりやすくまとまったサイトがあったので引用します。

ここでは、加える力に応じて粘性が変わる流体(≒非ニュートン流体)の3つの種類が紹介されています。

■ビンガム流体(塑性流体 そせいりゅうたい)… バター

⇒ 一定の力(降伏値)までは固いが、それを超えると水みたいになる

■擬塑性流体(ぎそせいりゅうたい)… マヨネーズ

⇒ 力を与えるにつれてだんだん柔らかくなる

■ダイラタント流体 … 水溶き片栗粉

⇒ 力を与えるにつれて固くなる

なるほど。分かったような分からんような感じですが、力の加え方によって固さが変わることと、正体は水溶き片栗粉だという事が分かりました。(それにしてもダイラタンシーって何かいい日本語は無いものか。。。)

■ なぜそんなことが起きる?

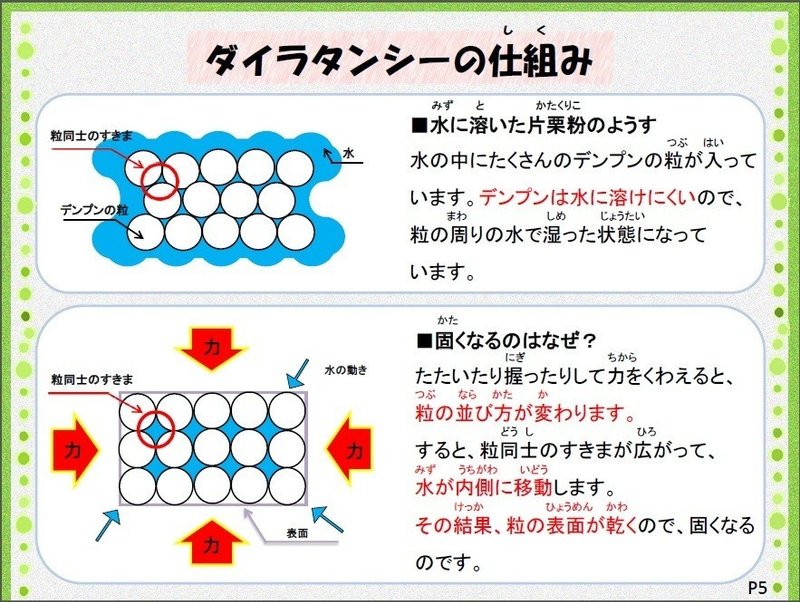

色々調べた中で、この図が一番分かりやすかったです。

要するに水に溶けているフリをして水の皮を被っている粒子達が、強い力を掛けられることでシャキッとして固体の粒子部分が外面に出てくるような現象のようです。

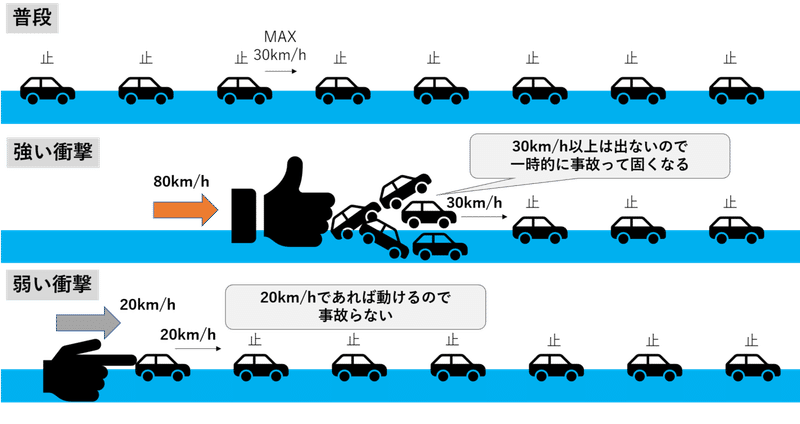

強い・弱い力については何となくわかったのですが、冒頭のグーで殴るような、速い刺激と遅い刺激への違いと、なぜ「せん断刺激」なのかについては的確に書かれたサイトが見当たらなかったのでご存知の方は紹介してください。。。多分、粒子がネバ~っと動くスピードより速い衝撃が来ると、その面の付近で車の玉突き事故のような激突が起こって、それが後ろ側に伝わるスピードが事故車両で食い止められるような感じだと思うので、そう理解しておきます。(ゆっくりぶつかればうまいこと1台ずつカン・カン・と後ろに下がってくれるので進みやすい。)

たぶん水の中でぐでたまのように「のぺー」っとしている粒子達がいて、いきなりの衝撃に起こされて「えっ?!えっ?!」という間に押し流されていくうちに、ぐでたま渋滞が起きて「痛て痛て痛て痛て痛て!!」となっており、その集団を外から見ると固くなっているんだと思います。冒頭の動画でグーパンチを一丸となって防いでいる感じはかっこ良いのですが、やられている流体側から見ると可哀想な感じですね。。。

以上、ダイラタント流体の超ざっくりな概要でした。この「同じ物質であっても外力に応じて挙動を変える点」は人間関係とか予測・防災とか色んな点で共通点があるよなぁと思ったので、次回からはこのダイラタンシーに絡めた考え事を書きたいと思います!

以上

【参考資料】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?