【調べ物】ラストワンマイル(事例編)

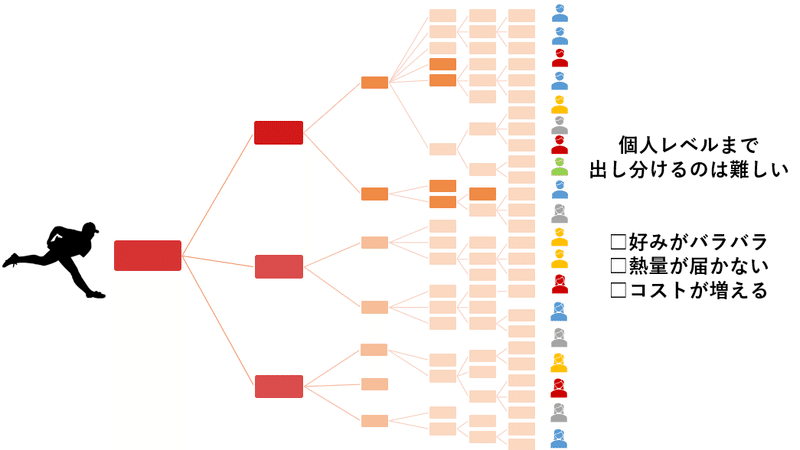

■ 個人に出し分けるのは難しい

以前の記事で、これからは個人の好みを加味して施策を出し分けるOne to One マーケティングが大きな流れとして来るぞ。みたいなことを書きました。

ただ個人によって出し分けるって、1つの企業側からやろうとするととんでもなく難しいと思います。データ数も多くなり、個別カスタマイズになってコストも膨大になるし、資金を投入しても末端まで届かない場合も出てくるし、現実的にはその1段か2段手前の属性(セグメント)毎に出し分けるような落としどころになるんだと思います。

そしてそのような問題は、マーケティングに限らず様々な業界で昔から存在しているはずで、その問題の解決策や妥協点からヒントを得られそうな気がします。という事で、この「ラストワンマイル事例」について、何回かに分けて調べて行こうと思います。

■ ラストワンマイルとは

まずはラストワンマイルの定義について、Wikipediaで調べました。もともとは通信業界から出た言葉のようです。自宅にインターネット回線を引く時にモデムを置いたり工事したりが必要になるあの問題のことのようです。

ラストワンマイル(英語: Last one mile)とは、家庭や企業のユーザーに通信のための接続を提供する最終工程であり、通信事業者の最寄の加入者局からユーザの建物までのネットワーク接続のための手段のこと。現在では特にインターネット接続の最終工程を指す。(Wikipedia)

ここでは少し抽象化して、「1か所から多数の末端へ何かを届けたいけれど現実的に届けられない問題」ぐらいで捉えます。

■ 色々なラストワンマイル問題

(1)物流

まずは何と言っても物流でしょう。AmazonをはじめとしたECサービスの宅配需要が近年急速に増えていて、人口減少の影響で運ぶ人は少なくなる一方で、どうやって個別の玄関まで届けるか、という問題です。この問題に物流業界は深刻に悩まされています。本当にいつも宅配ご苦労様です。

(2)電気

電気の送電網も形が似てますね。特に電柱から各住宅へ配電するところがラストワンマイルにあたると思います。発電所⇒送電線⇒変電所⇒電線⇒電柱⇒家庭の流れですね。

(3)公共交通機関

東京から何時間で行けるかという問題もラストワンマイル問題だと思います。飛行機が整備されているので栃木の奥の方より札幌の方が近いなど、近くまでは行けるけど支線が通っていなくて結局最後に時間がかかってしまう、などの問題が出てくると思います。

(4) SKU

小売の商品の分類も徐々に小さくなるように段階分けされています。最小単位をSKU(Stock Keeping Unit)といいますが、このSKUごとにJANコードがついています。例えば需要予測を行う時にカテゴリで行うのか、SKU単位で行うのかで大変さがだいぶ変わってきます。

(5)血管

あとは血管もそうでしょう。心臓から送り込まれる血を末端の毛細血管まで通す仕組みがしっかり働いています。ちなみに末端まで血が通わない事例を「冷え性」と呼んだりします。

(6)組織

組織もそういう階層構造が多いですね。中枢部分から末端に指示が行き渡らないなどの問題を抱えていそうな気がします。(※下の例は内閣府の組織図一覧)

■ ラストワンマイル問題はどうやって解消しているのか

さて、ラストワンマイルが発生していそうな階層構造事例がいくつか集まったので、次回は解決編にしましょう。

【参考資料】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?