思い出の記 「予科練日記(1)」

三重 桑 山 忠 一

昭和18年7月から同年12月の三重空の予科練時代の日記帳が出てきました。厳しい生活の中での生活の一部でも理解してもらえるものならと、終戦後30余年を経た今日、投稿することにします。

〈昭和18年7月6日 火〉

雨で朝礼は舎内である。いよいよ通信兵器の取り扱い方の試験が行われる。九六式空三号無線電信器で受信器の調整である。少しあわてて一カ所間違えたらしい。操縦の方は電話器の方だった。午後の遊泳は取り止めで、気象体操で、体操では騎馬戦と棒倒しが壮烈に行われた。

「翼強からざれば国亡ぶ」といわれる。わが先輩海鷲の偉大な戦果頑張り、負けじ魂の伝統あってこそ、海に空に赫々たる戦果をあげてきたのである。一日も早く飛練をおえて戦地に出たい心が躍る。

東郷元師が「武力卜云フハ艦船兵器等ノミニアラズシテ、之ヲ活用スル無形ノ実力ニアリ、百発百中ノ一砲、能ク百発一中ノ敵砲百門二対抗シ得ルヲ覚ラバ、我等軍人ハ、主トシテ武力ヲ形而上ニ求メザルベカラズ」と、訓示している。

数だけではいけない、一騎当千といわないまでも、愛国精神が充満した人間の多い方が勝利を得るのである。先輩の輝しい偉勲と伝統を思うとき、「居眠りなぞ絶対にすべからず」と心に誓う。

〈同7月7日 水〉

天気がよく水泳があり、平泳の検定があった。中だった。どこの記者か写真を撮っていた。

〈同7月8日 木〉

飯を食うのはもちろん、つばを飲むのが痛くなったので診察を受けると、左右急性扁桃腺炎で入室となった。

〈同7月9日 金〉

一日中小さい部屋で白い壁とにらめった。田辺が中耳炎とかで中室に入ってきた。八班で二名が入室である。分隊では指導練習生とかで班員が少なく週番が困っているだろう。

徒然草に、人生50年、そのうち眠る・食べる・排便するなどで一日の3分の2は使用し、残り3分の1が自分の時間だという。この時間に汗を流せば、必ずや人に先ん出る人となるという。

その時間、何も考えず白壁をみつめて貴い時間を過している。一日一時間が惜しくて寝ているのが口惜しい。

〈同7月13日 火〉

早や寝込んで四日目の昨日午後の診察で退室、軽業になった。午後、送信の試験である。一週間も電鍵を持たなかったので心配だったが二回も消信した。六兵舎にチブス患者が発生、隔離。休暇が別日夕食後ときまった。

〈同7月15日 木〉

野外演習である。われわれは演習の半分以上が駈け足だけだった。第1回の遭遇戦のさい、元気・活気がなかったということと、軍歌のさい、よそ見をしたり歌わなかったという理由である。その上、昼飯はまずく、汁に変な泥くさい魚が入っていた。

〈同7月18日 日〉

外出員は少なく分隊で30名だった。外出しても隊外での飲食は禁じられており、水筒をぶらさげての外出である。7時半、甲10期が卒業するので見送った。「元気でやれよ」「頑張ってください」「頑張れよ」と励ましあった。上海空の辺りに行氏らしい。

〈同7月19日 月〉

精神講話は、最近戦地から帰った分隊士の体験談である。

新聞によると大政翼賛会では隣組常会、工場などでの集会では、全員に朗謂させて、この精神を徹底させ敵必滅に邁進させると。

一、御民我大君にすべてを捧げまつらん

一、御民我すめら御国を護りぬかん

一、御民我力の限り働きぬかん

一、御民我正しく明るく生きぬかん

一、御民我この大みいくさに勝ちぬかん

休暇は7月31日から8月10日までと決定した。九州からの手紙には息子の帰る日を鶴首の思いで待っているとのことだった。それに母校で一同の前で講演ができるだろうかと、母は心配らしく書いてあった。

〈同7月21日 水〉

新聞によれば伊太利は相当の苦戦らしく、シシリー島にイギリス兵が上陸し、日一日と兵力を増していくとのことである。

〈同7月25日 日〉

夜明けの4時に警争呼集がありわれわれはハンモックを据って燈火管制を厳重にした。すぐ総員起しだった。横鎮の第3回防空演習が明日一六三○まで行なわれるのである。

私は防空銃隊で教練対空戦闘のラッパが鳴るごとに、銃をもって駈けるので汗びっしょりである。

〈同7月26日 月〉

16期がいよいよ今日で卒業して百里ケ原、鹿屋などに立って行った。このため17期が最上級である。甲11期が休暇から帰ってきた。四国九州方面は雨で汽車が不通になったところもあるという。しかし秋田地方は雨が降らず、毎日かんかん照りで暑いという。

別科時相撲の最中にラッパがなり急いで空をみると、すでに大艇が頭上を飛んでいる。一機はゆっくり旋回して鈴鹿方面に去っていく。実戦ならば完全にわれわれがやられていただろう。

〈7月29日 火〉

昨日まで雨が降ったり、降らなくても黒雲が大空をとざして陰うつな日が一週間ほど続いていたが急に晴れて、太陽がじりじり照らしている。

知らないうちに黒帽(新兵)が入ってきた。風呂もわれわれの方に入ってきて大きな顔をしている。誰かが少し大きな声を出すと、びくびくして静かになる。年令は上で30歳になる人もいるという。東京の人間が多いそうで、中には刺青を一面にした者もいた。

〈7月28日 水〉

海軍住宅にある班長宅に、八班一同が集合した。班長は今度館山の砲術学校に入校することになったので、班会を開き、名残りを惜しんだのである。

〈同7月29日 木〉

明日一日で休暇である。待望の休暇だが、さして嬉しいと思わないのはなぜだろう。どこかに行軍にでもいくような気持である。

靴を磨く姿が多くなってきた。

〈同7月30日 金〉

夕食後、映写会が行われたが、17期は自由温習である。われわれは休暇準備に忙しく、就寝したのは11時半頃になっていた。

(続く)

(海原会機関誌「予科練」48号 昭和55年7月1日より)

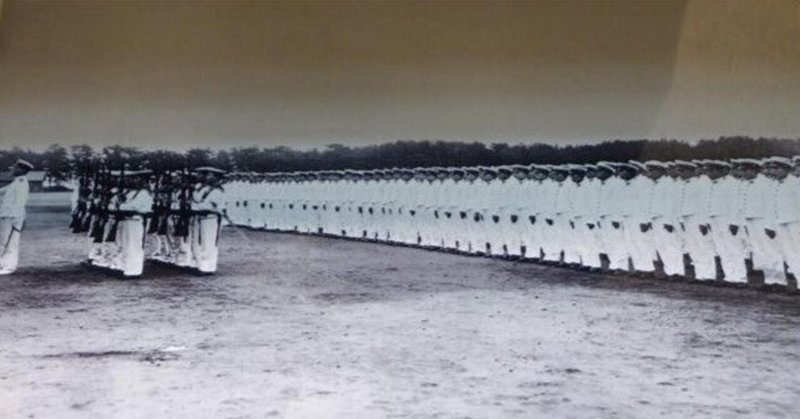

予科練の所在した陸上自衛隊土浦駐屯地にある碑には以下の碑文が残されている。

「予科練とは海軍飛行予科練習生即ち海軍少年航空兵の称である。俊秀なる大空の戦士は英才の早期教育に俟つとの観点に立ちこの制度が創設された。時に昭和五年六月、所は横須賀海軍航空隊内であったが昭和十四年三月ここ霞ケ浦の湖畔に移った。

太平洋に風雲急を告げ搭乗員の急増を要するに及び全国に十九の練習航空隊の設置を見るに至った。三沢、土浦、清水、滋賀、宝塚、西宮、三重、奈良、高野山、倉敷、岩国、美保、小松、松山、宇和島、浦戸、小富士、福岡、鹿児島がこれである。

昭和十二年八月十四日、中国本土に孤立する我が居留民団を救助するため暗夜の荒天を衝いて敢行した渡洋爆撃にその初陣を飾って以来、予科練を巣立った若人たちは幾多の偉勲を重ね、太平洋戦争に於ては名実ともに我が航空戦力の中核となり、陸上基地から或は航空母艦から或は潜水艦から飛び立ち相携えて無敵の空威を発揮したが、戦局利あらず敵の我が本土に迫るや、全員特別攻撃隊員となって一機一艦必殺の体当りを決行し、名をも命をも惜しまず何のためらいもなくただ救国の一念に献身し未曾有の国難に殉じて実に卒業生の八割が散華したのである。

創設以来終戦まで予科続の歴史は僅か十五年に過ぎないが、祖国の繁栄と同胞の安泰を希う幾万の少年たちが全国から志願し選ばれてここに学びよく鉄石の訓練に耐え、祖国の将来に一片の疑心をも抱かず桜花よりも更に潔く美しく散って、無限の未来を秘めた生涯を祖国防衛のために捧げてくれたという崇高な事実を銘記し、英魂の万古に安らかならんことを祈って、ここに予科練の碑を建つ。」

昭和四十一年五月二十七日

海軍飛行予科練習生出身生存者一同

撰文 海軍教授 倉町歌次

公益財団法人「海原会」は予科練出身戦没者の慰霊顕彰と遺書・遺品などを管理しています。詳しくはホームページ、ツイッターをご覧下さい。

海原会ホームページ