【国際競争力#4】勃興するチャイナ(前)改革開放~世界の工場になるまで

※5/12 鄧小平が軍の関係者に起業を促す点について修正を加えました。

前の2つの記事(前々回の記事、前回の記事)では、1980年代に深刻な不況に陥った米国が競争力強化のために実施した政策を紹介し、それらの政策を基に1990年代以降に米国企業がどのように戦略を変え、勝ちパターンを築いていったかを解説しました。

今回と次回の記事では、中国がどのようにして競争力を強化し、多くの技術分野で日米欧と争うまでのレベルに至ったかの道のりを解説します。中国の急速な発展は、いわゆる「改革開放」路線から始まったわけですが、その中にも産業基盤を整備して競争力を強化させようとする施策や工夫が多く行われ、特記すべきものを取り上げます。

本格的なキャッチアップは1980年代から

19世紀から話を始めます。中国は、19世紀の時点では欧米諸国をはじめとする他国から技術を導入して自国の発展を進めるという「キャッチアップ型」の立ち位置でした。アヘン戦争敗北後の19世紀後半の清朝は欧米諸国の科学技術を取り入れて国力増強を図る「洋務運動」により技術移転を進めようとしましたが、これは国内政治が不安定なためにうまく進みませんでした。

その後1949年に中華人民共和国が成立すると、社会主義・計画経済の下で技術移転を計画的に実施する政治体制が整いました。同年に科学技術研究および国内での応用のための機関である中国科学院の前身の組織が設立されました。しかし、海外からの技術の導入と国内経済の発展が本格的に行われたのは鄧小平氏(以下敬称略)が第2代最高指導者となり、社会主義市場経済とも呼ばれる改革開放政策を実施した1980年代以降でした。

鄧小平以前の時代は、どの工場が何の製品をどれだけ生産するかを決めて管理する計画経済によって国が運営されていました。この時代は個人が働く動機づけが弱く、非効率な生産が横行していたと推測します。鄧小平は人を動かす動機づけは利益(すなわちお金)であると悟り、これを実践しました。毛沢東の時代は、金儲けに走る者は投獄逮捕されたので、大転換だったと考えます。

鄧小平は、1979年に中越戦争で敗退した後、中国人民解放軍を100万人削減すると決め、軍の仕事がなくなった軍の関係者に起業を促します。華為(Huawei)創業者の任正非氏やレノボの創業者の柳伝志氏はいずれも軍の関係者であり、1980年代に起業しました。鄧小平が「軍民転換」と称して自動車産業を起こしたのも人民解放軍100万人削減が契機でした。最初は小規模な自動車企業が乱立しましたが、後に合併買収で大規模な企業に再編成されました。中国の自動車企業の由来は武器製造工場など軍事産業だったため、自動車産業の企業の中には軍事産業系列の企業が存在します。たとえば、後に日本のスズキと合弁会社を設立した長安機器製造廠は航空宇宙領域の軍事産業企業でした。

ちなみに、鄧小平を市場主義経済・市場開放に導いたのは、鄧小平にレクチャーを行ったシンガポールの初代首相で鄧小平と同じ客家(ハッカ)人だった李光耀(リー・クワンユー)氏だったという説があります。また、ニクソン政権時の米国国家安全保障担当大統領補佐官・国務大臣であったヘンリー・キッシンジャー氏も鄧小平に市場開放を促しました。

改革開放から「世界の工場」になるまで

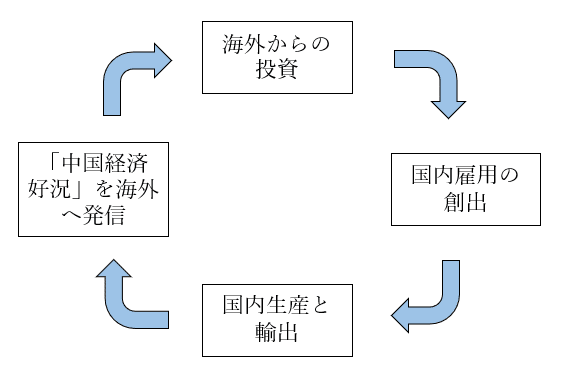

1980年代に計画経済から市場主義経済に移行した中国は、下図に示すように巨大市場と安い人件費の魅力を武器に海外からの投資を呼び込み、経済の好循環を作り出しました。1989年に第3代最高指導者に就いた江沢民氏、2002年に第4代最高指導者に就いた胡錦濤氏とも、この外資誘致を推進力とした経済発展を継承・強化し、中国を文字通り「世界の工場」となるまで発展させました。

冒頭で書いたように、中国のポジションは、自国の発展のために他国から技術を導入する「キャッチアップ型」だったため、海外技術の自国への移転が重要でした。改革開放政策を開始して外資を誘致した1980年代は、例えば自動車エンジンのようなコア技術の移転には成功しませんでした。そこで1990代以降は中国は技術の取得を効果的に行えるように政策を変更しました。その狙いは海外の企業に依存しない自立した国内産業基盤の整備でした。

2002年には自動車や通信などの指定業種において外資100%の出資を禁止し、中国企業との合弁企業設立を必須としました。これにより、合弁企業の中で外資企業と中国企業の協働が増え、技術移転がより効果的に行えることが意図されました。それでも日欧米企業としては「13億人の市場」の魅力に惹かれ、中国への進出を止めませんでした。結果として、中国の技術の国産化率は向上しました。

留学帰国人員と海外専門人材の組織的・戦略的な活用

中国では外資誘致を行う傍ら、1990年半ばから海外で高度な技術や経営ノウハウを習得した留学人材を呼び戻す政策が実施されました。2008年までには、科学技術分野のリーダーの72%は留学帰国人材でした。これらの人材は、中国科学院や中国工程院などの科学技術関連政府機関の過半数の人員を占めるに至りましたが、起業にも役割を果たしました。1994年から中国全土に「留学人員創業園」というインキュベータ施設が設立され、2008年までに全国60の創業園で5,000社ほどのベンチャー企業が立ち上がっていました。

例えば、太陽光発電モジュール製造企業のサンテック(無錫尚德太陽能電力有限公司)の創業者である施正栄氏は、オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学の太陽光発電分野でノーベル賞候補者だったマイケル・グリーン教授の下で博士号を取得しました。帰国後は「国際先進製造基地」の整備を目指していた江蘇省の無錫市から資金および経営人材の支援を受けてサンテックを創業しました。

別の例では、ニューヨーク州立大学バッファロー校で修士課程を終了した李彦宏氏は米国で実務経験を積んだ後中国に帰国し、2000年に検索エンジンの百度(バイドゥ)を創業し、中国大陸で最大のシェアとなるまで成長させました。(注:中国においてGoogleは使用できない)

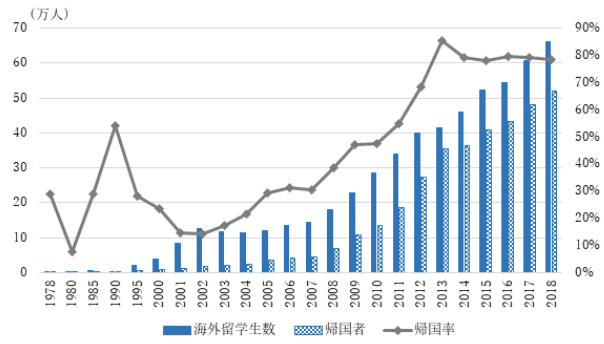

中国から海外へ出た留学生の数、帰国者、帰国者の割合は以下の図の通りとなります。留学生数も増加傾向ですが、帰国者の割合も増加傾向であり、留学生にとって魅力的な活躍先が中国に作られていったことを示していると推測します。但し、近年は国内人材の質の向上により留学人材の中国国内における就職に関する優位性は大きく低下しているという報告もあります。

出典:https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2019/11/china_02.html

中国がさらに大規模なグローバル人材の招聘プログラム「千人計画」を整備したのは2008年でした。千人計画の対象は海外で博士号を取得し55歳以下であることが条件でしたが、国籍は不問であり、留学帰国人材の他に外国人専門家も含まれました。招致された人材は中国の国家重点創新プロジェクト、研究機関や大学に迎え入れられました。分野は科学技術に限らず、金融や経営の分野まで及びました。

千人計画の報酬は、着任時に百万元(1700万円、参考文献[3]出版時のレート)、給料はおよそ日本の2倍でした[3]。これ以外に科研費もふんだんに提供され、研究者・専門家にとっては魅力的な条件が提供されました。

千人計画は2012年に2000人以上の人材獲得に成功したため、万人計画と名前を変え、2022年まで続けることになりました。2018年時点で7000人以上の人材獲得を達成しました。最終目標は、中国で生まれた人材を中国で教育・育成し、人材の持続性を確保することです。(軍事技術の流出や母国の組織との利益相反が問題となった事例がありますが、本記事の主題とは異なるため本記事では扱いません。)

中国の世界競争力はどう変わったか

以上、改革開放から「世界の工場」となるまでの中国の道筋をまとめました。外資誘致による国内産業の育成から始まり、海外からの効果的な技術移転、高度人材の獲得を目標とした政策が特徴となっています。この結果、中国の世界競争力はどう変わったでしょうか。

中国が世界の製品輸出に占める割合は1991年には2.3%でしたが、習近平氏が第5代の最高指導者に就任した2013年には18.8%となり、同年には世界貿易に占める比率も米国を抜きました。中国国内では農業離れ、都市への移住、国営企業の閉鎖など多くの変化がありましたが、少なくとも数字の上では中国の経済は大きく発展し、以下に示すようにIMD世界競争力ランキングの順位も1990年代の20-30位から、2000年代後半の15-20位まで上昇しました。

中国国内の産業基盤整備が整い、先端技術に磨きがかかることでさらなる競争力強化が図られた2010年以降の政策については次回の記事で解説します。特に「中国製造2025」についても解説します。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考資料

[1] ロバート・スポルディング著 河添恵子監訳(2021)ステルス戦争 中国共産党のアメリカ洗脳計画、経営科学出版

[2] 河添恵子(2019)、中国が仕掛けるステルス戦争大全・アメリカ編、ダイレクト出版

[3] 遠藤誉(2018)「中国製造2025」の衝撃 習近平はいま何を目論んでいるのか、PHP研究所

[4] 井熊均・王婷・滝口信一郎(2018)中国が席巻する世界エネルギー市場リスクとチャンス、日刊工業新聞社

※オンラインで公開されている記事は本文中にリンクを埋め込みました

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?