リン酸多すぎ問題(肥料について)2

前回の続きで、なぜ植物の体を構成する肥料分の比率はN:P2O5:K2Oで大体3:1:2なのに、多くの市販の肥料にはリン酸が過剰に配合されていて、そのことに意味はあるのか、という問題に関する考察です。

住友化学園芸のサイトのガーデニングQ&A>肥料に関するQ&Aでは

山型】(5―10―5のように三要素の内、リン酸成分が最も多く入っている肥料)

栽培用土では赤玉土や黒土などリン酸を吸着して不溶性にする火山灰土に植えてある場合、植物では花を楽しむ種類や野菜の果菜類、生育ステージでは花芽形成時期に向いている肥料です。

と、あります。リン酸多すぎ問題の理由の一つは赤玉土や黒土がリン酸を吸着するという性質にあるようです。

リン酸吸収係数

赤玉土は鉢植えの培養土の材料として定番中の定番ですが、よく研究されているのは黒土(黒ボク土)のほうです。農研機構の日本土壌インベントリーによれば黒土は日本の国土の約31%に分布し、畑の約47%を覆っているそうです。しかし、世界的には稀少で、その分布は全陸域の1%未満にすぎない、とのことです。

黒土の大きな特徴にリン酸を吸着する性質が非常に強いことが挙げられます。黒土がアルミニウムを豊富に含んでいることから、アルミとリン酸が反応してリン酸を吸着してしまい、植物がリン酸を利用できなくなってしまいます。リン酸の吸着しやすさを表す指標が、リン酸吸収係数です。100gの土が吸着するリン酸をmgの単位であらわしたものです。

農水省の出している土壌分析法によれば分析に使うリン酸水素二アンモニウムの濃度は大体0.2mol/Lでかなり濃いのですが、黒土の目安となるリン酸吸収係数1500を超えるとなると加えたリン酸の6割以上を土が吸着してしまうことになります。培養土でよく使う赤玉土のリン酸吸収係数がいくら位なのか資料が見つからないのですが、いずれも火山灰土由来なので、黒土に準ずるとみて良さそうです。確かにこれではリン酸を多めに施肥したくなるのも無理はないかも知れません。

リン酸吸収係数にあまり意味がないと思われる理由

しかし、黒土や赤玉土がリン酸を吸収するとはいっても、無限に吸収し続けるわけではありません。

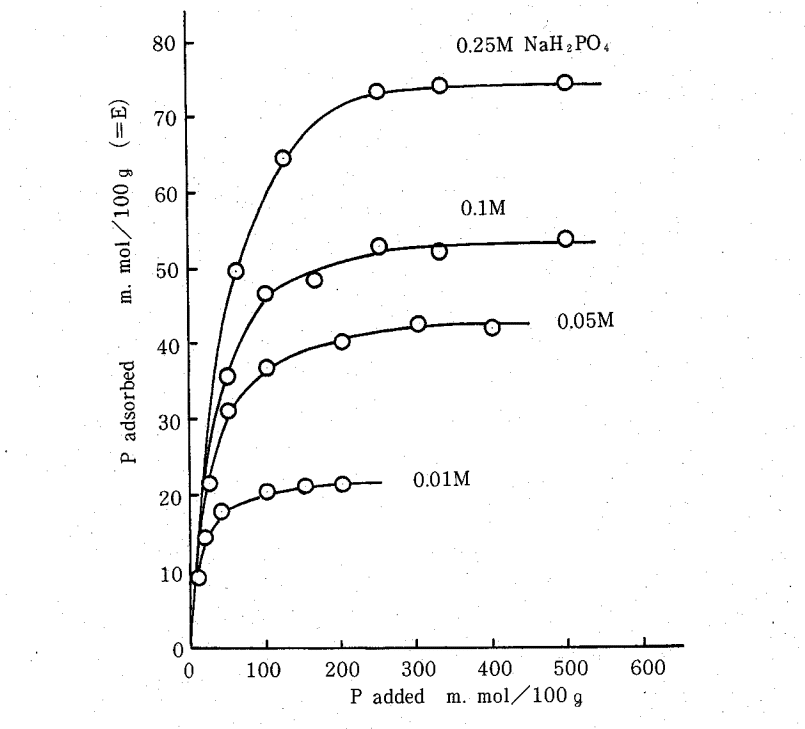

下のグラフは黒ボク土のリン酸吸着性という論文からお借りしてきました。

横軸に加えたリンの量を、縦軸に黒土が吸着したリンの量を示しています。リンを加えた当初は、その大部分を土が吸着してしまいますが、吸着量は飽和することが判ります。

つまり、最初は土がリン酸を吸着して、効きが悪いというのでリン酸を多めに施肥することに意味はあっても、そのうち吸着量が飽和してしまった以降はリン酸は土の中に溜まり続け、今度は濃度が上がることでさらに吸着量も増えていき、さらに濃度を上げるというスパイラルが始まることになります。リン酸を適切な濃度に抑えるためにはリン酸の吸着量は一定程度に抑えるべきで、そのためにもリン酸を過剰に施肥することは避けるべきです。

また、園芸の培養土に特有の事情もリン酸吸収係数の意味を薄めることに寄与します。

まず、培養土には多量の有機物を混ぜます。培養土のおすすめレシピなどをみると、大抵は体積比で半分くらいは腐葉土やピートモスを混ぜることになっています。市販の培養土を見ても、上等なのはピートモス、安いのは多量の木片とかが混じっていて、そもそも土があまり入ってないです。リン酸が土と接触しなければ、リン酸の吸着は起こらないので、園芸培養土におけるリン酸の吸着の効果はかなり減る筈です。

また、培養土には農地に比べればかなりの割合の堆肥を混ぜることも良くあります。堆肥に含まれる腐食酸はリン酸の代わりに土に吸着するなどして、リン酸が土に吸着することを阻害します。

これらのことから、「培養土中の黒土や赤玉土がリン酸を吸着するという理由によってリン酸を常に多めに施肥する」ことは支持されないと考えます。

リン酸が多ければ花は多くなる?

窒素、リン酸、カリをそれぞれ葉肥、実肥、根肥と呼んだりするのは昔からの言い伝えです。先のガーデニングQ&Aにも花を楽しむ種類や果菜類にリン酸の多い肥料は向くと書いてありました。園芸のサイトやYoutubeの動画にもリン酸の多い肥料を施すと良い結果が出たと主張しているものがあります。

この点で論文ではどうなっているのか調べると、青花ルピナスを用いた実験ではリン酸が少なすぎるのは確かに花や種の収量を落としますが、ある程度以上の量のリン酸を与えてもそれ以上は花や種が増えたりはしないという結果が得られているそうです。この論文は要約しか手に入りませんでしたので詳細は残念ながらよく判りません。

別の、大規模ではありますが、あまり統制されていない実験もありました。セロシア、マリゴールド、ジニアで窒素とリン酸の配合比の異なる様々な肥料で一年育ててみて花の量や質を比べてみた結果です。

リン酸というより窒素の量がより大きく結果に影響しているように思えます。リン酸があまり結果に影響を及ぼしていない理由は、これは実験室ではなく、地植えでの結果なので、肥料を与える以前にそもそも土壌中にリン酸がすでに大量に蓄積されていたのではないかと推測できます。

どちらの実験も、植物はある程度以上のリン酸があればそれ以上リン酸を与えてもさらに花付きが良くなったりはしないということを示唆しています。

リン酸多すぎは問題か?

リン酸の過剰はつるボケを起こす窒素などと違ってあまり気にされては来ませんでした。論文を見ても、リン酸過剰を避けるべき理由として、リン酸は鉱産資源で限られた資源なのだから過剰に施肥するべきではないとしているものが多いです。要は勿体ないから止めろという話ですね。

しかし、実際にはリン酸過剰は根こぶ病やタマネギでは乾腐病や、シュンギクの芯枯れなどの病気の遠因となっていたり、微量要素の吸収を妨げるなどし、様々な栄養障害を引き起こします。ただ、原因がリン酸過剰に寄るものでも微量要素の不足はそのまま微量要素の不足と認識されてしまうなど、リン酸過剰の弊害は充分に認識されているとは言えません。(リン酸過剰が菌根菌との共生を阻害するという話はプランター栽培にはあまり関係ないので割愛します。)

ですが単純に考えて、植物が使わない肥料分を過剰に与えても、植物は恒常性を保つために頑張ってその肥料分を体に入れないか、排出しようとするので、余計にストレスを与えているだけだと思うのです(個人の感想)。ホームセンターに並んでいるリン酸多すぎ肥料を眺めていると、何となく「そうじゃないんだけど」って言いたくなります。

園芸ではリン酸多すぎは問題化しない

農業では徐々にリン酸過剰は問題視されるようになってきましたが、園芸というか花の世界ではまだまだです。認識もそうですが、明確に問題を引き起こしているという事例も見つからない。これにはプランター栽培という事情が絡んでいると思います。

一つにはプランターの土は頻繁に入れ替えられます。一年草では新しい植物を植える時に土を入れ替えたりしますし、多年草でも鉢上げとか、一年か二年おきに鉢のサイズを上げていくことが推奨されていたりして、この時に新しい土を足したりすることになります。古い土は再利用も出来るのですが、廃棄している人も多い。最初から培養土を全部有機物で構成して、不要になった培養土をゴミとして捨てることが出来る商品も出てきました。

また、人にもよりますが、潅水の頻度や量も地植えとは比較にならないほど多いです。ナーセリーを運営したりしているところの動画をみると鉢から水が滴る程度どころか、鉢の中の水を総入れ替えするレベルで潅水していたりします。いくらリン酸が土壌に蓄積しやすいとはいっても、毎回こんなに水をやっていれば、土の中の肥料分も洗い流されるだろうなとは思います。(環境問題を論じることは好きではないのですが、環境的にはリン酸など肥料分をむやみに排出するのは良くはないです。農地と違って所詮は鉢植えなので、大した量にはならないので許容されるのでしょうが。)

土の形であれ、水の形であれ、どちらも結局余ったリン酸を捨てていることで培養土中のリン酸過剰を防いでいるように思えます。

それなら最初から入れなければいいのでは?

植物の体を構成する肥料分の比はN:P2O5:K2Oで大体3:1:2です。窒素以上にリン酸を与えても、弊害はあれど実益はありません。プランター栽培で障害が出るほどのリン酸過剰が起こらないのは余ったリン酸を捨て続けているからです。問題は起こりません。ですが、わざわざ捨てるだけのものを入れ続けているのは、何というか腑に落ちませんし、長期間同じプランターの土で植物を育て続ける場合や、潅水が少ない場合にはどうなるか判りません。最初から植物の要求量通りの比率で肥料をやるほうが素直なように思えます。

花をプランターで育てる世界では土壌診断という言葉を聞くことはまずありません。科学というよりイメージが先行する世界なので、止むを得ないのかも知れません。多くの動画制作者にしても、肥料の種類は化成肥料と有機肥料、活力剤の三種類しか存在しないかのように扱っていることが多く、肥料の成分にまで踏み込んでいるものは少ないです。

超大手のハイポネックスジャパンにしてから、同じバラ向けの置き肥の成分比が

ブリリアントガーデン バラのまくだけ肥料 7:23:6

ブリリアントガーデン バラの置肥 8:8:8

と異なるので、何をどう考えているのかも判らない。

ちなみに海外の肥料でも話は似たようなものなので、日本特有の黒ボク土が大きく関わる問題でもないようです。葉肥、実肥、根肥という言葉に類するものは英語圏にもあって、王立園芸協会(RHS)では

Nitrogen (N): For green leafy growth

Phosphorus (P): For healthy root and shoot growth

Potassium (K): For flowering, fruiting and general hardiness

となっていて、窒素は葉、リンは根と新芽、カリは花と全般的な頑強さに関連付けられています。窒素が葉なところ以外は一致していないのも興味深いです。思うに窒素の葉以外は日本も英語圏もこじつけなんじゃないかと邪推してしまいたくもなります。

ホームセンターに並ぶ色とりどりのパッケージを見ていると、花の肥料の話は植物生理を無視してイメージばかりが先行しているようで、本当によく判らない世界なのですが、どんなものを与えられようと植物はそれなりにちゃんと育ち、美しい花を咲かせてくれます。植物はすごいと思わざるを得ません(月並み)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?