僕の人生にまつわる音楽の歴史(1997~2019)

先日、漫才の賞レースである「THE SECOND」を観ていると、あるバンドの曲が出囃子で使われていました。

10-FEETの「2%」という曲です。

僕は高校時代10-FEETが大好きで、陸上部の朝練に向かう道中にMDウォークマンから彼らの曲を聴きまくっていました。

そんな当時を久しぶりに思い出し、めっちゃ懐かしくなったのです。

音楽とはすごいもので、思い入れのある曲を聴くだけで、聴いていた当時の風景や心情が不思議と脳内によみがえってきます。

そこでふと思いました。

僕の生きてきた人生の中で、その時代時代の思い出の曲、アーティストを振り返り、一度まとめてみたいなと。

そして、みんなもそうだと思いますし、まあ人にもよるかもしれませんが、僕は時代によってハマっていた音楽が全然違います。

なので、その移り変わりや、ハマったきっかけなどを書いたら、自分的にはいい記録になるのではないかなと思いました。

ということで今回は、わずかな記憶を手繰り寄せながら、自分の人生と共に歩んできた、大好きな音楽の歴史を書いていこうと思います。

僕は1990年生まれの現在32歳。同世代の人は間違いなく懐かしめるものになっていると思うので楽しんでほしいです。

ちなみに、その当時使っていた音楽機器や、行ったライブなどの体験も書くことで、ある種この20年くらいの資料にもなるのかなとも思います。

僕と違う世代の人も、そういった観点でも読んでもらえればいいかなと。

●小学生(1997~2002年)

僕の音楽の原体験は一体何なのか、と考えた時にまず思い出すのは、実家の車の中です。

そこで、高度経済成長期生まれの両親の影響を多少受けたと思います。

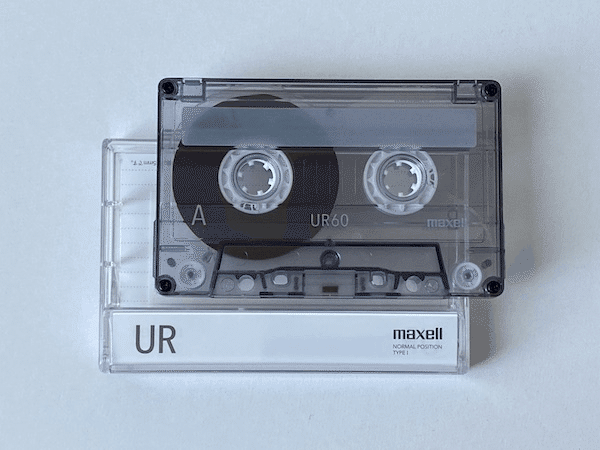

大体月に一回ぐらい、家族で車に乗って出かけていたのですが、その時におかんが作ってくれたカセットテープを車のステレオでよく聴いていました。

おかんは昔からマメで、自分が学生の頃から好きな歌手の曲だけを集めたミックステープを作り、カセットケースにタイトルを書いたり、雑誌の切り抜きを入れてジャケットみたいにしていたそうです。

世代的には山口百恵とか高橋真梨子が大好き。

そのおかんがチョイスしたもので僕がよく覚えているのは、

サザンオールスターズ「バラッド3」やMr.Children「1992-1995」といった国民的バンドのベストアルバムでした。

今思えば、僕の“広く浅く精神”はこの時育まれていたのかもしれません。

とりあえずベストアルバムが多かった気がします。

SMAPの「Smap Vest」も聴きまくっていました。

コアなファンの人からしたら「アルバム曲全然知らんやん」と思われがちですが、幅広い知識を身に着ける為のおかんなりの教育だったのかと思えば、今は割と感謝したいです。

おとんはおとんで、フォークや洋楽が好きでした。

フォーク・クルセダーズの「イムジン河」や「あの素晴らしい愛をもう一度」はめちゃくちゃ聴かされました。

イーグルスやエルトン・ジョンとかも流していた記憶があります。

あと、おとんは世代的にキャンディーズのファンで、特にすーちゃんが好きだったみたいです。

時にはカセットで、時にはラジオでと、車の中で音楽に触れていたえいきち少年。

ラジオの“歌謡”曲の番組を聴いて、「なんで今日は日曜やのに、“かよう”なん?」

と真面目に聞いて家族に笑われたことを覚えています。

いや、おれ可愛すぎるやろ。微笑ましすぎるエピソード。

今思えば、おそらく僕らの世代って、ぎりぎりカセットテープを知っている時代だと思うんですよね。

ラジオから流れてくる福山雅治の「桜坂」を、録音ボタンと再生ボタンを同時に「ガチャッ」って押して録音したことははっきり覚えています。

アナログだけど、自分の力で録音できた喜びは今の時代にはない感覚だなと思います。

同じく小学生の頃、流行りのものをなんでも少しみんなより早めに入手している、友達のタニガキ君がいました。ケータイもいち早く持っていたし、ドリームキャストを持っているのが彼だけだったので、家で「シーマン」をやったことを覚えています。

そんな彼がうちに遊びに来た時に、CDラジカセに入れて流したのが、ゆずの「少年」でした。

確か、エースコック「スーパーカップ」のCMソングだったんですよね。

当時シングルは8cmCDで、細長いケースに入っていたんですよね。懐かしい。

この頃のゆずは、まだメディアにあまり登場しないスタンスだったのですが、ドラマの主題歌に抜擢されるなど、人気が右肩上がりでした。

江口洋介主演で、若かりし頃の上戸彩や二宮和也も出ている、フジテレビ「涙をふいて」というドラマの主題歌、「飛べない鳥」を学校の休み時間にリコーダーで練習していたことを覚えています。

堂本光一主演「ルーキー!」の主題歌、Kinki Kidsの「情熱」も勝手に練習していました。なにしてんねん。

まだ特に何のこだわりもなく、親や周りの影響、テレビの影響で音楽というものに触れていた時期でした。

●中学生(2003~2005年)

中学に上がると、おかんがママさんソフトボールで知り合った友達が、僕が音楽が好きだということを聞きつけて、毎月J-POPのヒット曲をCD-Rにまとめて、家に持ってきてくれるようになりました。

大体16,17曲入りくらいで(当時のCD-Rの容量がそんなもん)、ケースに曲のリストが書いた紙を挟んで届けてくれました。

この時期のチャートのトップソングは大体網羅されてました。

思い返してみて良かったと思うのが、個人的な趣味が一切入っていなかったんですよね。あくまで当時のヒット曲ばかり。

この時から僕の音楽博士ぶる性格は築き上げられました。今思えばありがたいです。

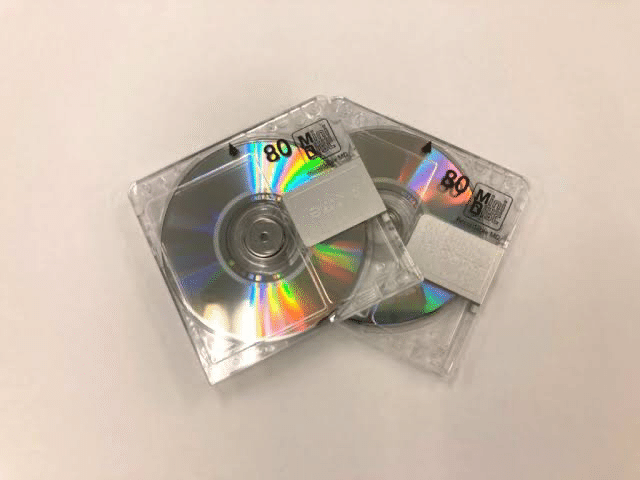

その焼いてもらったCD-Rを、今度はMDにダビングして、自分だけのお気に入りプレイリストを作るのです。年間ベストとか、夏ソング特集とか。

当時実家で使っていた、キティちゃんデザインのMD・CD・カセット・ラジオが一体となったコンポを自分のものにしていました。

完成したオリジナルMDに、同封のシールを貼ってタイトルを書いたり、曲名を書いたりを楽しんでいました。変なこだわり。おかんの血ですね。

そしてそのMDを、MDウォークマンで再生すると、コードでつながった操作するボタンが付いたバーみたいなやつの画面にタイトルが表示されるのですが、そのタイトルを録音の際に、コンポについているリモコンで入力できたのです。

その文字を入れる作業が楽しくもあり、曲数が多いと大変でもあり、、

でもそれがまたいい思い出です。

中学時代に自分自身、最初に好きになったバンドは、レミオロメンです。

僕は、実家を建て直す高校3年生まで、おばあちゃんと同じ部屋で寝ていたのですが、おばあちゃんは毎晩ラジオをつけっぱなしにして寝るのが日課でした(ちなみに今も)。

そのラジオから聞こえてきた曲が、レミオロメンの「春夏秋冬」でした。

出だしから、「春は月に笑うように~♪」というサビで始まるのですが、メロディーのポップさと、ボーカル藤巻亮太の突き抜ける歌声がめちゃくちゃ印象的で、すぐにこの曲が収録されていたアルバム、「ether[エーテル]」をレンタルしたのを覚えています(買えよ)。

「3月9日」や「南風」も収録されているこのアルバムですが、「粉雪」が発売される前だったので、世間的な認知度はまだまだといったところでした。

なので、「1リットルの涙」で大ブレイクする頃は、

「おれだいぶ前から知ってたから」というマウントを周りに取りまくっていたのです。

まだ中学生ということもあり、実際にライブなどには行けませんでしたが、藤巻の髪形を真似しようとしたり、ミスチル桜井さんとの対談の雑誌(二組ともプロデュースが小林武史)を買ったことは覚えています。

同じ時期、クラスの女友達から借りたアルバム(買えよ)が、ORANGE RANGEの2ndアルバム「musiQ」でした。

「花」や「ロコローション」が収録されているORANGE RANGE最大のヒット作ですが、一番印象に残っているのが、「以心電信」。

auのCMに使われ人気を博し、シングル曲ではないのにも関わらず、大人気の曲です。

ただのバンドサウンドじゃなく、“電信”にかけてピコピコといった打ち込みが使われていて、癖もなくて、万人に愛される名曲になるやろうな、と当時から思っていました。

中学の時、校内放送で昼休みに曲を流す委員になりました。

その時流した記憶があるのがHYの「AM11:00」。

この曲は僕ら世代のアンセムですよね。カラオケで、2番終わりのラップを歌えない人はいないと思います。

親戚のお兄ちゃんの影響で一瞬めちゃくちゃハマったのが、SOUL'd OUTです。

「ウェカピポ」や「To All Tha Dreamers」など、独特なラップの繰り出し方が当時センセーショナルでめっちゃかっこよかったんですよね。

何回も聴いて真似しました。

「1,000,000 MONSTERS ATTACK」のサビなんか、「得意技でシャガメ!」ですからね。最高。

もう一つヒップホップで言うとこの時期ハマったのは、KREVAです。

中3の終わりに出たアルバム「愛・自分博」は擦り切れるほど聴きました。

ヒップホップが何たるかとかもわかっていないし、ここからヒップホップというジャンルを掘り下げていくこともなかったのですが、とりあえずKREVAが繰り出すリリックの心地よさに病みつきになっていました。

「イッサイガッサイ」や「スタート」といった有名曲をはじめとした他の収録曲も全部完コピできます。

1曲目の「H.A.P.P.Y」も好きですし、「涙止まれよ」も最高。

この頃よく共演していたSONOMIの歌声がめっちゃいいです。

その時の流行とかに流されず、ずっと地続きで大好きなのはサザン。

2005年に発売されたアルバムが「キラーストリート」で、確か中3の時に、高校受験を受かったご褒美に親に買ってもらいました。

この前に出た「さくら」(LOVE AFFAIR~秘密のデート~収録)というアルバムが1998年発売。

「キラーストリート」の後の「葡萄」(東京VICTORY収録)は、約10年後の2015年なので、このアルバムは、サザンの数多くのアルバムの中で僕が唯一、年頃にリアルタイムに体験したアルバムなのです。

また、サザンのアルバムの中でも珍しい豪華2枚組合計30曲。

僕は何回も何回も擦り切れるほど聴いたので、このアルバムに関しては、どの曲も歌詞を見ずに歌うことができます。

シングル曲で好きなのは「君こそスターだ」「LONELY WOMAN」。

アルバム曲で好きなのは「八月の詩」「別離」ですかね。

そういえば、1989年に数量限定で発売され即廃盤となった「すいか」という伝説のベストアルバムを、大のサザンファンだった中学の後輩ナカガワくんのお父さんが持っていると聞きつけ、頼み込んで借りたこともありました。

中学生にしては熱量がすごい。

こうして中学時代にようやく、贔屓のバンドやアーティストを「見つける」という事の楽しさを覚えます。

周囲の仲間に音楽通ぶるスタンスはここから始まるのです。

●高校生(2006~2008年)

中学生くらいまでは、基本その時期のヒットチャートを追っている感じでしたが、高校生になると、「周りと違うと思われたい」という自我が芽生え始めます。

ちなみに僕の通っていた高校は工業高校で、ヤンキーが多く、仲のいいサッカー部の連中とかとカラオケに行くと、ジャパレゲ全盛期ということもあり、みんな大体、湘南乃風、MINMI、CHEHON、MEGARYU、九州男などをチョイス。

僕も一緒に行くと周りが歌うのでさすがに覚えました。

「真夏のオリオン」とか「1/6000000000 feat. C&K」とかは完璧に歌えます。

しかし、周りの人間とは一線を画したいと思っていた僕は独自路線を突き進もうと、邦ロックに傾倒します。

今もありますが、当時「ROCKIN'ON JAPAN」という雑誌をよく買い、そこに取り上げられる、どちらかというとチャートの中心にはいない、メインストリームではなくライブシーンで活躍するバンドを抑える事で、

「音楽わかってる」と思われたがっていた僕。

雑誌で知った、気になるバンドのCDを取り合えずレンタルしまくる時期に突入します。

入りはそうですが、実際に好きなバンドが何組かできます。

僕が高校の時に大好きだったのが、RADWIMPSです。

今でさえ国民的人気のバンドですが(『君の名は』以前以後で分かれると思う)、当時は知る人ぞ知る若者に人気のバンドでした。

「ふたりごと」「セツナレンサ」などが収録されている、2006年に発売の「RADWIMPS4~おかずのごはん~」というアルバムで衝撃を受けます。

「この人、男のくせに何ずっと訳の分からん事ウジウジ言うてるねん。。」

と感じると同時に、そういった感情を歌詞にしてかっこいい曲に成立させるところに魅力を感じたのです。

そこからさかのぼって聴き始めます。「RADWIMPS3~無人島に持っていき忘れた一枚~」も好きです。

たぶん「4」くらいまでは今でも全曲歌えると思います。

高校の時の、自分の好きなものをパワーポイントでプレゼンするという授業でもRADWIMPSを紹介したことを覚えています。

「RAD」は「強い」「いかした」、「WIMP」は「弱虫」「意気地なし」という意味で、「かっこいい弱虫」みたいな意味が込められているそう。

これは敬愛する「BUMP OF CHICKEN(弱者の反撃)」の影響もあるそうです。

みたいなプレゼンをしました。

邦ロックで言えば、10-FEETの存在も大きかったです。

聴くものを勇気づける歌詞と、1人で七色の声を使い分けるボーカルTAKUMAの歌声が心を揺さぶりました。

レゲエやヒップホップなど様々なジャンルを取り入れる、ミクスチャーロックみたいなものがあることも初めて知りました。

高校時代のリアルタイムは「goes on」。

疾走感が半端ないので、文字通り陸上部の朝練前に聴いていました。

陸上部の練習中、顧問の先生の方針により、グラウンドで音楽を流すことになったのですが、その曲選びは僕が担当することに。

その時に、ELLEGARDEN、ACIDMAN、THE BACK HORN、BEAT CRUSADERS、dustbox、HAWAIIAN6、ストレイテナー、Base Ball Bear、チャットモンチーなど、日本のロックバンドを中心に選び、10-FEETもよく流していました。

今思えば、高校でDJ経験できてたんですね。

人生初のライブ参戦は、高校2年生の時の藍坊主のツアーでした。

場所は、心斎橋のBIGCAT。同じクラスの軽音部の女子2人と京都から電車で行きました。

工業高校男子特有の“ジャパレゲ大好き空気”に肌が合わなかった僕は、この女子2人だけが僕の理解者でした。

藍坊主はとにかくサビのメロディーがキャッチーなのと、ボーカルhozzyの高音を活かした歌声が、聴いていて胸が熱くなります。

「スプーン」や「瞼の裏には」がオススメ。

高校の時のアラームの音は、藍坊主の「鞄の中、心の中」という曲でした。

うちの親は何百回と聞いたので、この曲だけは覚えているようです。

このように高校生は邦ロックにハマり、「ロックこそがかっこいいんだ!」と思っていた時期でしたね。

何故この時楽器を始めなかったのか、今考えると不思議です。

●大学生(2009~2012年)

2010年代に突入すると、技術が大幅に進歩します。

大学に上がってすぐ買ったのが、iPodでした。

それまでより少し前にiPodは発売されていましたが、変なこだわりで高校もずっとMDウォークマンを愛用していた僕。

しかし、便利さとデザイン性の魅力に負け、ついにiPod nano 第4世代を入手します。

今まではコンポからMDに録音する必要があったのが、CDをパソコンに入れて、iTunesから同期させるのです。

まだAppleMusicはスタートしておらず、月額登録で聴き放題ではないので、レンタルショップでCDを借りる手間はあったのですが、いちいちディスクを入れ替えなくてもよく、指先一つで曲を変えられるのは当時画期的でした。選曲の時、指を回すときの「カチカチカチ、、」が懐かしいですね。

それと、もう時効だと思うので書きますが、当時「cabos」というファイル共有サイトから、iTunesに好きな曲を入れまくっていました。

松田聖子や中森明菜といった往年の懐メロも聞きまくれるなど、世界中のありとあらゆる曲が聴けたので、この時僕の音楽の幅が広がった気がします。

いやアーティストみたいに。

YouTubeの登場も大きかったです。

この時ハマったのがAKB48。

DVDを買わなくても、気軽にミュージックビデオ、MV(この時はみんな「PV」て言うてたよな)をYouTubeで観るという文化が一気に広まったのです。

正直、握手会やライブは行ったことなかったのですが、「言い訳Maybe」や「大声ダイヤモンド」のMVはひたすら見まくりました。

こじはるの写真集も買ったし、ノースリーブスのアルバム初回限定版も予約しました。「ハート型ウイルス」が最高。

そういえば、友達に借りたチームKのアルバム借りパクしてますわ。今気づきました。やば。

こじはるがメインの完全生産限定盤A

テクノロジーの進化を享受している中で、僕の音楽体験もアップデートされます。

大学2年生の時、10-FEET主催の「京都大作戦」に参戦します。

初めて夏フェスというものに触れるのです。

真ん前でもみくちゃにされるもよし、後ろの方の芝生で寝っ転がるのもよし、合間合間でグルメを楽しむのもよし。

フェスの自由さや楽しさを知り、「毎年行こうぜ!」と、ロック好きの同級生と誓い合うのです。

この年のサンボマスターが最高でした。泥臭いのがかっこいいみたいな。

ケツメイシが新曲をやってくれたんですよね。今も夏には絶対聴きます、「お二人Summer」。

次の年も京都大作戦に行き、さらにその次の年、大学最後の夏は、幕張メッセで開催された「NO NUKES 2012」というフェスに参加します。

このフェスは東日本大震災による原発事故を機に「脱原発」を訴えるアーティストの有志が集まり開催されたもの。

ロック好き同級生、というか僕が大学の時に一番仲が良かった友達が千葉出身で、彼の実家に泊まって行ったこともいい思い出です。

ミスチルと椎名林檎が大好きな彼からは、よくap bank fesのライブDVDを見させられた記憶があります。

この時のフェスでは、YMO、山崎まさよし、斉藤和義など大物アーティストが集結する中、個人的にはKen Yokoyamaがベストアクトでした。

大好きな「Punk Rock Dream」という曲が聴けて感動モノ。ダイブもするなど今では考えられないほどのライブキッズっぷりでした。

そんなメロコアやパンクが好きな僕でしたが、真逆のテイストでもある、くるりにもハマります。

くるりって、「聴いてたら音楽分かってる感」があったんですよね。笑

気怠そうな歌声と優しいメロディに包まれる感じ。それでいて、いろんなジャンルに挑戦するなど実験的な楽曲も多く見られます。

最初は不純な動機ではありましたが、今でも大好きなバンドです。

挙げたらキリがないですが、個人的には「ロックンロール」や「Superstar」、「everybody feels the same」といったロックテイストの曲が好きです。

大学時代は、技術の進歩と、バイトによる若干の経済的自立により、音楽体験の質や、聴く音楽のジャンルの幅が一気にぐっと広がった感じがします。

●芸人時代①(2013~2016年)

僕の記憶では、NSCに入ってからの3年間くらいは、音楽をあまりガッツリ聴いていませんでした。

生活の変化が慌ただしかったのか、芸人の活動に夢中だったのか、フェスやライブにも行った記憶がありません。

しかしそんな中、2016年にあるバンドと出会い、一気に音楽の魅力に憑りつかれます。

そのバンドとは、Suchmosです。

YouTubeで「STAY TUNE」のMVを見たとき衝撃でした。

adidasのトラックジャケットを身に纏った端正な顔立ちの長身男性が、ワンカット長回しでラジオ局の社内を歩き回り、背後には海外仕込みの骨太でお洒落なサウンドが鳴り響く。

「え、バンドにDJ??」という疑問や、とりあえず目に飛び込んでくる情報量を前にして、ただただ

「か、かっこいい、、」と思いました。

もし高校生の時にSuchmosと出会っていたら、その後の人生に大きく影響していただろうな、と、そう思うくらいには衝撃でした。

それから、ワンマンライブに行ったり、出演するフェスに見に行きました。

2016年の「OTODAMA 音泉魂」で見た最初のSuchmosは目に焼き付いて離れません。

ボーカルのYONCEが履いているジーパンが、前日に大阪の古着屋で買ったもので、そこのダメージを指して、自由がどうとか言うMCを聞いて、

「なんかよくわからんけどかっこいい。。」と思ったことを覚えています。

この時期に感じた、自分にとって一つのポイントは、時代を引っ張るバンドがみんな同世代だったということです。

Suchmosと時を同じくして好きになった、never young beachも、Yogee New Wavesも、みんな僕と同い年か一個下とかでした。

「90年代生まれが90年代以前の音楽を踏襲して2010年代に火をつけている」。

そう考えると好きになると同時に、ついていきたい、フォローし続けていきたいと、勝手に一心同体になった感覚でいました。

きっかけに関してはやっぱりYouTubeです。

「明るい未来」も、「Climax Night」も、YouTubeで観てズキューンと来たのです。

「こ、これがシティポップか!どこか懐かしい!しかも同世代かよ!」

みたいな感じでした。

「シティポップこそが正義時代」に突入するわけですが、それとは別に同時並行で、僕にとって特別なアーティストが現れます。

星野源です。

インストゥルメンタルバンド・SAKEROCK時代や、ソロ初期の頃はリアルタイムで追えてなかったのですが、2013年発売の3rdアルバム「Stranger」で完全に虜になります。

一曲目の「化物」から先制パンチを食らい、そこからハズレ曲無し。名盤です。

「SUN」で認知され、「恋」でハネ切った印象がある、今でさえ国民的アーティストの星野源ですが、当時は星野源好きってコアなイメージがあったんですよね。「ばかのうた」の時のギター1本の時代とか。

そして、絶対に難しいことやってるのに、なぜかポップに仕上げてしまうすごさ。

そういった部分に魅了され、アルバムは絶対に買い、コンサートも何度か行きました。

初めての星野源は4thアルバム「YELLOW DANCER」のツアーファイナル、大阪城ホールでした。

当時愛用していたadidasのトラックジャケットを着ていきました。

京セラドームで開催された、5thアルバム「POP VIRUS」のツアーは、前説の仕事と被ってしまったので、マネージャーに頼み込んで代わりを探してもらいました。今だから言えるんですけどね。ホンマはあんまりよくない。笑

●芸人時代②(2017年~)

音楽の聴き方は変化を続けます。

iPodは生産が終わり、何もかもがiPhone一つで成立してしまう世の中になります。

月額料金を払えれば聴き放題の、Apple Musicがサービスを開始したことにより、サブスクという文化が定着します。

プレイリストを共有できることで、僕もオリジナルのものを作りまくります。

そう考えると、時代が変わっただけで、カセットやMDの時とやっていることは何も変わっていないんですね。

これも時効ですが、YouTubeの動画からそのまま音源だけをダウンロード出来る「Clipbox」というアプリを、Apple Musicを始めるまでは重宝していました。

でもやはり、音質やサービスの面も考えて、お金は払ったほうがいいに決まってます。

Apple Music最高。

この頃、僕はカフェでバイトを始めるのですが、同じバイトの人たちがみんな音楽が詳しいということもあり、その影響で洋楽にも手を出し始めます。

バイト先のメンバーでカラオケに行ったときに、女性の先輩が歌った、ケイティー・ペリーの「California Gurls(feat. Snoop Dogg)」がめっちゃ印象的で、「海外かっけー!」と感じた僕。

そこを入り口としてテイラー・スウィフトや、カーリー・レイ・ジェプセン、ジャスティン・ビーバー、エド・シーラン、マルーン5、ザ・ウィークエンドなどといった、アメリカのポップスを聴きまくります。

中でも別格でかっこよかったのは、やはりブルーノ・マーズ。

一番観たMVは「That's What I Like」です。

ブルーノ・マーズ本人のダンスとシンプルなアニメーションのみの映像ですが、なぜか息をのむほど釘付けになってしまう、色気とカッコよさ。

名曲ばかりの中でもこの曲が一番好きです。

ちなみに、ブルーノ・マーズとビヨンセが共演する2016年のスーパーボウルのハーフタイムショーの動画が、YouTubeにアップされている動画史上一番かっこいいです。マジで。

主役のコールドプレイを完全に喰ってしまっています。

騙されたと思ってぜひ観てください。

2017年の「SUMMER SONIC」で観たヘッドライナーのカルヴィン・ハリスは圧巻でした。

ただ、この年に発売されて聴きまくっていた「Funk Wav Bounces: Vol. 1」の収録曲を全然やってくれなかったんですよね。

おそらく日本のクラブ好きが集結したことを見込んでなのか、「Summer」や、リアーナとのコラボ曲「This is What You Came For」など、EDM全開の曲ばかりでした。

客層もロックフェスならぬチャラさでしたが、それはそれで楽しかったです。

洋楽を聴きまくっていた時期を経て、なんとなく感覚として、今現在の趣向にたどり着くのは2018年くらいからな気がします。

最後に僕に大きな影響を与えたジャンルは、ヒップホップです。

フリースタイルダンジョンや、ラップバトルのいろんな大会がこの頃人気に火が付き、正直ブームだったと思います。

無論ミーハーな僕も時代の流れに溶け込み、ヒップホップに足を突っ込んでいきます。

それまでは詳しくなかった僕ですが、聴いていくうちに、ヒップホップの中にもさらにいろんな系統があることを知り始めます。

ワルを標榜し、己の生き様をリリックにぶつけるタイプや、チルで都会的なサウンドにラップをのせたタイプなど。

僕の好みは圧倒的後者でした。

今でもそうですが、僕はラップを歌いたい訳ではなく、あくまで聴く専門としてヒップホップを捉えている節があります。

聴きながらお酒飲んでゆらゆら揺れたい感じ。

自分の中で、心をつかまれたキーパーソンを挙げるとするならば、

PUNPEE、tofubeats、STUTSです。

PUNPEE以外の2人はラッパーではなくトラックメーカーなのですが、彼らが手掛けた楽曲がどれもズキューーンと来たのです。

tofubeats「LONELY NIGHTS」や、STUTS「夜を使いはたして(feat.PUNPEE)」などの曲に完全にやられました。

なんかこう「都会×夜=かっこいい!」の図式があったのか、洗練された音楽が僕の心をわしづかみにしました。

PUNPEEの「MODERN TIMES」も名盤です。

SFやアメリカ映画をモチーフとした世界観で、どことなく醸し出る「可愛さ」という要素が、ヒップホップの世界にも存在するのだなと感じさせてくれた一枚です。

また僕はそれまで、ヒップホップというのは、やんちゃな若者の持ち物だと思っていましたが、決してそんなことはなく、オシャレな30~40代のものでもあるよというのをPUNPEEに教えてもらった気がします。

ファッションの志向も彼の影響を受け始めた僕。

ズボンがどんどん太くなっていくのもこの頃からです。

そこからもちろんいろんなラッパーの曲を聴き漁ります。

BIM、Vava、JJJ、KID FRESINO、5lack、韻シスト、鎮座DOPENESS、唾奇、KANDYTOWN、chelmico、ゆるふわギャング、Awich、SALU、Daichi Yamamoto、空音など、節操がないと言われるくらい広く浅く聴きまくりました。

BAD HOPや舐達麻などのワル系も聴きましたし、一度弟と梅田のクラブクアトロにCreepy Nutsのライブに行ったこともあります。

軸がないという見方も出来ますが、そもそも根っこがDOPEなヒップホップファンではないので、好きなものは好きって感じで触れています。

食わず嫌いしないところも自分のいいところだと思っているので。笑

といった感じで今の僕につながるわけですが、あえてここで2010年代という区切りで締めくくるとするならば、僕的最高のハイライトは、2019年に行ったサザンの40周年記念全国ツアーです。

小さな頃から大好きで、カセットで、CDで、MDで、iPodで聴き続けてきたサザンの曲を初めて生で聴けて、本当に感動しました。

30周年の時はまだ高校3年生、部活真っただ中で、行くことが出来ませんでした。しかも、この時を境に無期限の活動停止を行うのです。

二度とサザンを見れないかもしれないと思っていましたが、10年の時を経て、生で桑田さんの声を聴き、元気なメンバーの姿を見ることが出来て、「続けてくれてありがとう」と心の底から思いました。

ずっと大好きで今でもカラオケで必ず歌う、「LOVE AFFAIR~秘密のデート~」を聴けたときは思わず泣いてしまいました。

小学校の時の、実家での車内を思い出して感慨深くなったのです。

当時は歌詞の意味も分からなかったのにね。不倫の歌やのにね。

と、まあまあ長くなってしまいましたが、以上が僕の人生にまつわる音楽の歴史でした。

いや~、、思ってたより記憶がよみがえりましたね。

正直言うと、本当はもっと書きたいトピックやアーティストはまだまだあったのですが、収拾がつかなくなってしまうので、これくらいの仕上がりになりました。キリないですもん。まだまだいますもん。

なので、自分にとって骨格となるような重要なものだけを書くことを意識したので、自分的音楽史としてはまずまずの出来だとは思います。

ここまでのものを書かずとも、皆さんもそれぞれ「昔はこんなん聴いてたな~」と、思いを馳せてみるだけで楽しいと思うので、ぜひやってみては。

それでは、また!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?