語学初心者たちがリモートで集まって入門書を勉強する方法

去年の10月から今年の6月いっぱいまで、古典ヘブライ語初学者たちがリモートで集まって入門書を一冊終えるという勉強会を主催しました。その時の方法がどの語学でも入門レベルを終えるのにいいんじゃないかと思って、勉強会のやり方をパターン化してみます。基本は独学するときに大事なことと変わらないのですが、改めて文章化すると何が大事なのか明確になると思い、書きました。特に古典ヘブライ語のように一般に難解とされる言語でも、入門書一冊達成できたので、割と普遍的にいける手法なんじゃないかなあと思います。

①入門書の選び方

入門書の選び方ですが、今回は文字すら読めない!という段階の人達で集まって勉強したので、最も易しそうなニューエクスプレスプラス古典ヘブライ語を選びました。

最も易しそうという単純な理由でチョイスしたのですが、意外にこれが集まって勉強するには非常に優れた教科書だったので、何が良かったのかを考えて特徴をピックアップしてみます。

1,全20課のうち第10課までは読み仮名がついていたこと

2,いくつかの簡単な基本例文→文法解説という構造

3,音声と語彙集と練習問題がついていて模範解答がしっかりある点

どれも入門書の特徴というイメージですが、全部揃っている入門書はなかなか無いのではないでしょうか。特に簡単な基本例文から文法を解説していく作りは非常に助かりました。ただ、悪い点としては「文法が詳しくなく例文や練習問題のなかに、教科書内でフォローしきれていない文法事項や単語の用例、慣用句などがある」が挙げられました。語学教室や大学の授業であれば先生が教えてくれるのですが、その点に関しては別の詳しい文法書や辞書を買うなどしてフォローする必要があるでしょう。

とはいえ白水社さんのエクスプレスシリーズは幅広く言語を取り揃えており、どのシリーズでも「簡単な例文や会話文から文法事項を学ぶ」という方針で書かれていますので、初学者が集まって勉強会するのに最適だと思います。

②勉強会の進め方

週一回一時間半で進めていき、全32回で約8か月ほどかかりました。大学の授業前期後期より少し多いくらいです。やはり大学の授業のように先生が全部解説してくれるというわけにはいかないので、「なんでここはこうなるんだろう?」というところが出てくると非常にそこで時間を費やしたり、立ち止まったりすることになります。また、ヘブライ語ですから文字を読むのにもやはり最後まで時間がかかりましたし、文法や活用も複雑だったり難解だったりすることが多かったので、そこでも時間がかかりました。ですので他の言語であればもう少しスムーズにいくかもしれません。

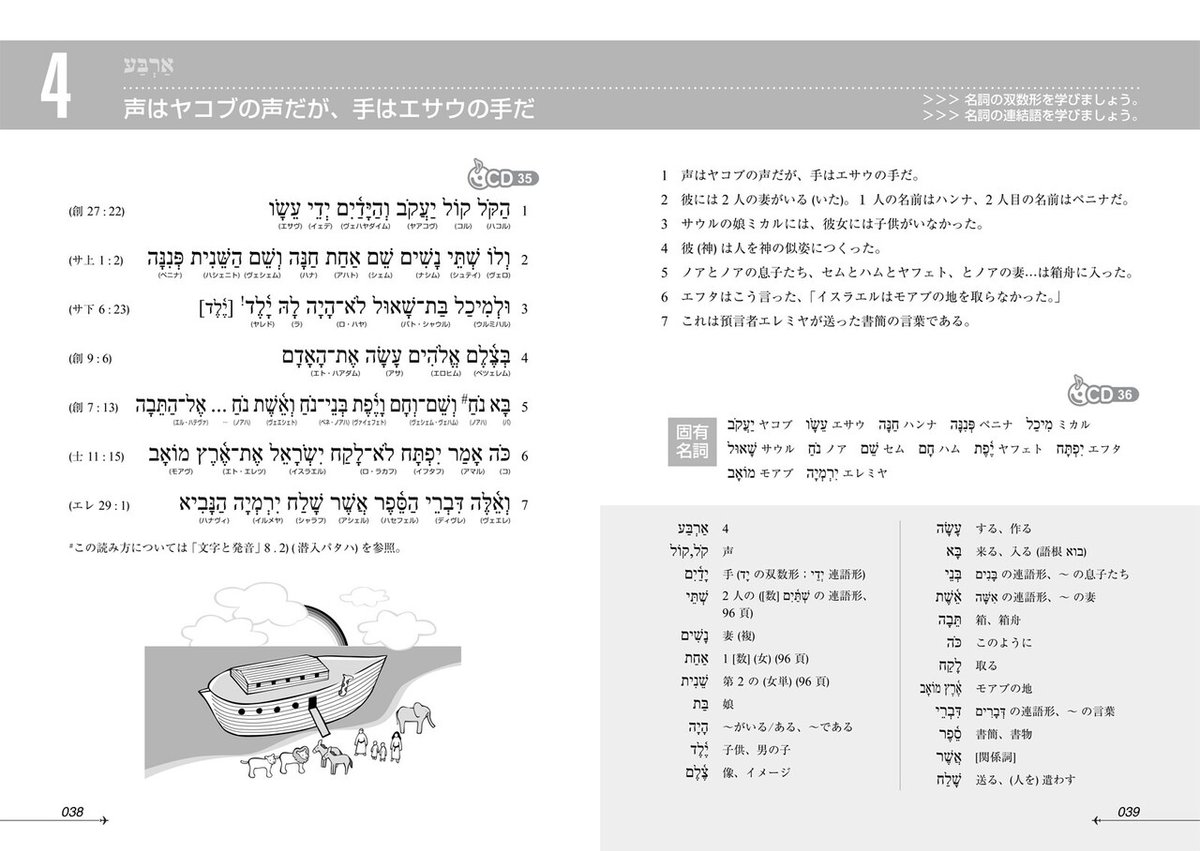

では具体的に課を進めていくステップを確認していきたいと思います。白水社さんの『ニューエクスプレス古典ヘブライ語』のサンプルページからサンプル画像をお借りして解説していきます。

STEP① その課でやる文法事項を確認し、まず例文を聞いて音読する。

課に入る前に、その課で学ぶ文法事項の確認をします。「名詞の双数形と名詞の連結語ですね~」と確認しておくと、例文を読んだとき、「あ、これが新しい文法事項だな」と認識しやすくなります。そしてまずCDを流して発音を確認する。語学を新たに習得する際に「正しい読み、発音を大事にする」というのはリーディング力にも関わるので、しっかり聞きましょう。その後、またCDを流してそれに続いて音読する。今回の勉強会ではくじ引きをしてその都度音読担当を当てたりしました。

STEP② 文法解説を音読し、内容についてしっかり討議して確認する。

次に文法の解説ページをしっかり音読します。途中途中の例文もちゃんと音読しましたし、活用リストがあればそれも逐一音読しました。そしてここからが大事なのですが、「解説が何を言っているか、理解できるまでディスカッションする」。ここが、初学者同士で集まった時に必要な作業です。普通は先生が解説してくれるのですが、その役割を担う人がいないので、代わりにディスカッションするというイメージです。ただ、ディスカッションするにしてもネタが必要なので、誰かセクションごとにひとりチェアーマンを担当で決めて、その人が文法解説を読みながら要約し、他の参加者に質問を募って、疑問が無ければ次へ、という形式がお勧めです(今回の勉強会では毎回僕がしていました、主催者が毎回すれば参加者の負担も減るし、主催者自身の理解度も高くなるので一番オススメかもしれません)。その際最も大事なことは「教科書に書いていないことを憶測で補足したりこじつけたりしないこと」です。特に他の語学の知識がある人がやりがちなのですが、かなりの高確率で「間違った説明」になります。必ず教科書内あるいは他の教科書の情報のみから理解しましょう。

STEP③ 基本例文に戻り、習得した文法事項を使って例文を分析する。

今回の勉強会では例文ごとにくじびきで担当を決めて、かなり詳しく分析しました。「この動詞の意味は~~で、〇〇形で〇人称単数で~」など正確に一つ一つ説明しましょう。

考えてみればこれが一番大事な作業だったように思います。時間はかかりますが、語学学習にとって大事なのは「覚えたばかりの文法事項を定着させる」「過去に習った文法事項を思い出して忘れないようにする」ことだと考えます(特にリーディング力を中心に鍛える場合は)。その課の例文は、その課で学習したことを復習するのに最も適した例文になっています。この際特に大事なことは「わからないところを曖昧にしない」です。動詞であれば「活用は何形か、どういう用法か、数・人称・性別はどうなっているか、主語・目的語は何か」、形容詞であれば「どの名詞にかかっているか、性別はどうか」、他にも代名詞は何の代名詞なのかをはっきりさせる、名詞であれば意味をはっきりとさせるのはもちろん、数や性別、格なども確実に説明するようにすべきです。この辺を曖昧にして進めておくと、後半めっちゃしんどくなります。また、後々中級にステップアップしたいときにも必ず苦労します。わからないところがあれば逐一教科書を戻ったり語彙集を確認したりして明確にすべきです。また、練習問題に翻訳問題などがあればこれも同じ手順でしっかり翻訳・説明しましょう。

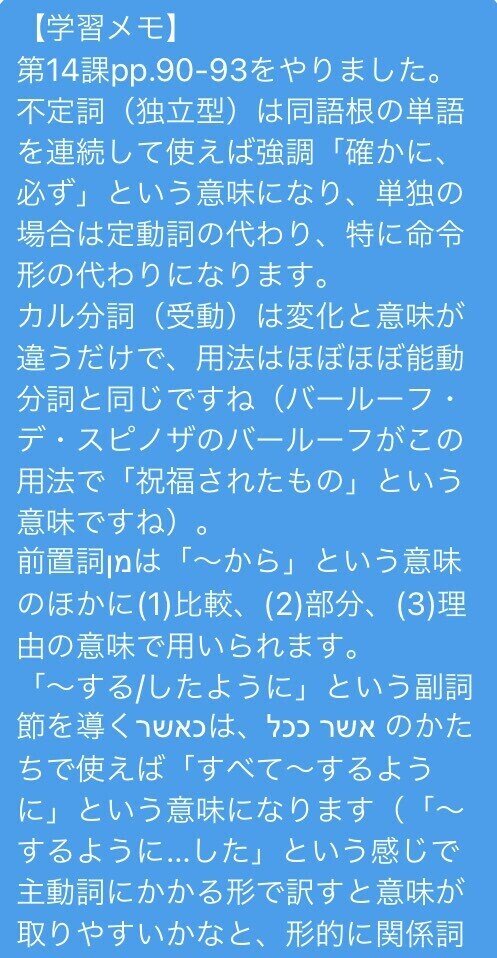

STEP④ その日の学習メモを参加者に向けて残す

その日やったことを参加者さん達が確認・復習しやすいようにメモを残しておきましょう。教科書に書いてあることをそのまま要約するだけでもいいですし、「難しかったね~」とかいう感想を書くのもいいですし、豆知識を披露したりしても良いでしょう。これも担当を決めてもいいかもしれませんが、今回は全部僕がやっていました。これも参加者の負担が減り、かつ主催者の理解度が高まるのでお勧めです。以下は今回残した学習メモの一例です。恥ずかしいのであまりじっくりと見ないでほしいですが、参考までに。

③進行のコツ

進め方としては概ねこのような感じでした。次に進め方のコツやワンポイントアドバイス的なものをまとめようと思います。「しっかり理解して進めていくこと」かつ「挫折しないこと」を重点にまとめていきます。

POINT① 他の言語に詳しい人が一人いれば強い

言語にはそれぞれ共通する特徴があったり、あるいはその言語独特の特徴があったりします。ですので他の言語の知識がある人はそういった構造を見抜く能力に長けています。たとえば、古典ヘブライ語の場合ですと、極めて複雑な屈折語でしたので、ラテン語や古代ギリシャ語など他の屈折語の知識がある人がいれば、他の参加者にその知識を活かして解説したりなどもできます。ほかにも「これは英語でいうと~~だね」とか、あるいは実際に英訳をしてみたりできる人がいるとかなり良いです。僕らは日本語ネイティブであるが故に日本語を構造的に把握していませんので、他の言語を一枚挟むと理解が深まります。また、言語としてもヘブライ語はヨーロッパ諸語と共通する特徴がいくつかあったので、その構造把握の一助となりました。

POINT② 暗記を頑張らない。

活用や単語の暗記は速読するには必須のスキルですが、初学者にとっては基本的に面白くない苦行でしかありません。大学の語学の授業でだんだんと初回授業より受講者が減っていくのもこれが主な原因じゃないかなと思います。ラテン語学者の山下太郎さんの記事には次のように書いてあります。

私が「ラテン語講習会」でお伝えしているアドバイスは、「暗記しない」、「覚えない」というものです。その代わり「調べる」ことはしましょう、と。変化表を暗記することはラテン語学習の王道であり、そのメリットを否定するものではありません。ラテン語は語尾が激しく変化しますが、変化表が頭に入っていると瞬時にその形が何かがわかります。一方、それを覚えていない場合、いちいち教科書の該当箇所を調べる必要があるので、時間が余分にかかります。ラテン語の速読速解を目指すなら暗記は不可欠ですが、意味を確かめながらゆっくり読めればよいという場合、無理に暗記をする必要はありません。それで挫折しては元も子もないからです。

幸い私のクラスの受講生は、趣味でラテン語を学ぼうと考える人たちばかりです。一番大事なことは「楽しく続けること」であり、一番避けたいことは「挫折すること」です。もちろん「楽しく」学ぶにはそれなりの努力が必要で、「ラテン語は調べればわかる」と確信できるだけの経験を重ねることが不可欠です。

この考え方は語学を学習するうえで最も重要だと思います。活用がわからなかなければ、その都度定着するまで調べればいいや、くらいの楽な気持ちで臨むのが、継続していくコツです。

POINT③ 調べものを楽しむ

今回の勉強会では、「なんでこれがこうなるの!?」という部分がたくさん出てきました。しかし、熱心な参加者さんたちが多く、後日その件について他の文法書や資料を調べてきてくれて、共有してくれたりしました。また、古典ヘブライ語なので、聖書やユダヤ教に関する豆知識や、あるいは僕の関心に近いところで言えばスピノザの『神学・政治論』や『ヘブライ語文法綱要』から面白い一節を紹介して共有するのは非常に楽しかったです。一見本筋には関係なかったり、豆知識だったり、そういったことを調べて、新しく学んだ言語からどんな世界が開けるかを共有し合うことは、実は一番の楽しみだったりします。なぜその語学を学ぼうと思ったか、これにはいろんな動機があったりなかったりすると思いますが、その言語から新しい世界が観れることが結局語学学習の醍醐味かと個人的には思っています。とにかく、調べものを楽しむこと。これは語学のみならず様々な学習で重要なことだと思っています。

POINT④ 入門書だけで終わらず原典講読まで進む

これは入門書の勉強会が終わった後の話ですが、今回の参加者さんたちの一部の人達と、『出エジプト記』の原典読書会も計画しています。我ながら無謀だと思いますが、どこかで無謀をしなければ上達も定着しませんし、拙いながらも一歩一歩進めていくことが結局語学では一番大事です。何か一つ、みんなで原典を一つ選んで読んでいくとその後に繋がると思います。もちろん、その際は入門書だけでなくより詳細な文法書や辞書が必要になりますが。

④最後に

ここまで書いたことは結構当たり前のことが多いですし、言われなくても実践している方もたくさんいると思います。しかし、改めてこうやって文字にしてパターン化することで、参考にして進めてくれる人もいるかな~と思って、レポート代わりにまとめてみました。またリモートに限らず、直接集まってする勉強会でも有効だと思います(現在のご時世では厳しいですが)。リモートの利点はやはり時間や場所にとらわれないと言ったところでしょうか。

また、今回の勉強法はリーディング力に特化したやり方なので、スピーキングやリスニング、ライティング重視となるとまた別のやり方になると思います。

何か月かけてもいい、高いレベルでなくてもいい、とにかく何か一冊終わらせる、そうすれば自信にもなりますし、間違いなく何かしらの成果は得られます。語学は本来楽しいものであり、ある一定のレベルに到達しなければやってはいけないなどのルールもありません。そして、みんなで集まってやるとさらに楽しいですし、励みになりますし、一人では気づけなかったことやわからないことを互いにフォローし合えます。それでは、皆さんの語学学習がより良きものとなれば何よりです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?