俳句チャンネル ~プレバト!! の俳句が教科書・歳時記に!~

【はじめに】

この記事では、2021年4月18日に夏井いつきYouTubeチャンネルにアップされた動画『【プレバト!!の実り】プレバト!!の俳句が教科書・歳時記に!』を見ていき、7年半を迎えた「プレバト!! の実り」を見ていきます。

0.「プレバト!!」俳句コーナー7年半で実を結ぶ

「プレバト!!」という番組は、もとを辿れば10年近い歴史があるのですが、俳句コーナーが始まったのが2013年の終わり頃で、動画でも言っている通り「7年半」(動画公開時点)の歴史を積み重ねてきました。

俳句界からは賛否が分かれることもあるようですが、取材や受賞等の状況を見る限り、「俳句の種まき活動」に多大な貢献を果たしていると思います。

そうした中で、ここ数年、プレバト!! の俳句そのものにフォーカスする機会が増えてきています。その最たる例が、「教科書」や「歳時記」に採用されるという事例です。これを動画では「プレバト!! の実り」と表現してます。

1.(2020年7月発表)三省堂『現代の国語3』

こうした流れの最初となったのが、三省堂が令和3年度版中学3年生向けの教科書『現代の国語3』。プレバト!! の添削例が2句紹介されています。

・ぬうぬうと秋かき混ぜる観覧車/FUJIWARA・藤本敏史

・林道の朽ちし廃バス額の花/フルーツポンチ・村上健志

上記の添削前の句を、夏井先生が番組内で添削した内容が、「赤ペン先生」よろしく番組のように「赤ペン」で手直し(添削)しています。

実はその様子、三省堂ホームページの「デジタルビュー」で公開されているのです。(4/59ページ) ぜひ一度改めてご覧になって下さい。 ↓

そして、個人的には、プレバト!! 俳句とは関係ないのですが、その「添削」の右側(前3頁分)に夏井組長が書き下ろした文章が載っています。むしろこちらの方が「主たる部分」ではないかと思うほどです。

上に示した「デジタルビュー」で全文が公開されているので、ぜひこちらもご一読頂ければと思います。多感な子供たちが「俳句」に非常に興味を持ってくれそうで、私も学生の頃、この文章に出会えてたら! と想う程です。

2.(2020年12月発表)『ハンディ版オールカラー よくわかる俳句歳時記』/石寒太

そして、俳人の誰もが夢にみる「歳時記の例句」に初めて採用されたのが、2020年12月に番組内で発表された、石寒太(いし・かんた)先生が編まれた『ハンディ版オールカラー よくわかる俳句歳時記』です。

この模様については、既に「記事」にしているので詳細は割愛しますが、↓

家藤正人「色んな例句が並んでる中で、全く遜色がない(というと言い方が正しいのかどうか分からないけど、)本当に名句なんですよね。古今東西の名句と肩を並べて堂々とした存在感を放っているというのが。」

と、動画内でも光浦さんの「無花果(いちじく)」の句を讃えられてます。

他にも、作者を伏せられた状態で選び「才能アリ」→「歴代俳句ベスト50」まであと一歩だった、的場浩司さんの『職質』の句についても、夏井先生が「言葉の経済効率」だったり、「オリジナリティとリアリティ」について、強く強く褒めていらっしゃいました。

(ちょうど動画がアップされる直前の回で、「亡き父(ご健在)」という句を大胆不敵にも詠んで才能ナシとなっていた Kis-my-ft2・二階堂高嗣さんの事を名指しされていましたがww)

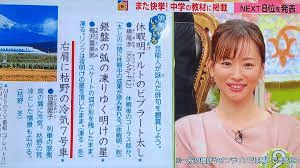

3.(2021年3月発表)『よくわかる国語の学習3』

これ、動画では「明治書院」と繰り返し仰っていましたが、ひょっとすると「明治図書出版」なのではないか、という点を非常に気にしつつ。

(2021/04/21追記)夏井いつきYouTubeチャンネルのコメント欄で、訂正が入りました。やはり正しくは「明治図書出版」さんのようです。

中学・国語の教科書副教材(よくわかる国語の学習3)に、夏井先生が自ら掲載する3句を選んだということです。その3句というのが、

・休暇明アルトのビブラート太し/横尾渉

・右肩に枯野の冷気7号車/皆藤愛子

・銀盤の孤の凍りゆく明けの星/梅沢富美男

です。上の句は最近発表された作品なので対象外ですが下2句については、2020年6月に発表された「歴代俳句ベスト50」でTop5入りしています。

個人的には、1句目は、「アルト」が声変わり(前後)の男子学生を詠んだ作品なのに、「休暇明アルトのビブラート」まで詠んだ時に『アルト』ともあるので「女子学生」を思い浮かべてしまうのが弱点だと強く感じてます。

YouTubeのコメント欄にも書きましたが、私はそれを解消するために、

・休暇明アルトのビブラート太し

↓

・ボーイアルトのビブラート太し休暇明(Rx添削案)

とする添削案を提案させていただきました。とまあ、そんな事はさておき、上記3句とも、夏井先生の言葉を借りれば、

夏井いつき

「教室で先生たちが技法(テクニック)をちゃんと説明できるような、そういう確かな句を選びたいと思って選んだ。」

とある通り、非常に明瞭でありつつ、その明瞭さを確保する「技法」の部分にフォーカスすると「日本語の面白さ」がより鮮明になる様に感じますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?