「#大塩平八郎の乱」教科書では聞いた事ある言葉。一体何だったのか?

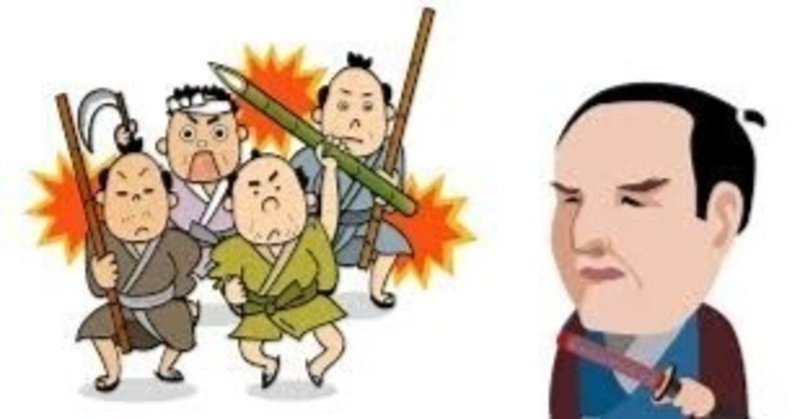

「#大塩平八郎の乱」教科書では聞いた事ある言葉。一体何だったのか?多分ほとんど知られていません。11代将軍家斉、文化文政時代と言う町人文化全盛時代、裏返せば武家政権が揺らいで来たとも言えます。家斉は将軍在位なんと50年、大御所時代も入れれば60年近い、当然権力は腐敗します。そこに出たのが水野忠邦、改革をしますが大失敗で失脚、不運にも天保期は大飢饉の連続、泣きっ面に蜂です。大塩は大坂の港湾役人、餓死者が出る中、商人は米の高騰で巨万の富を得る。庶民800人と共に米蔵を襲う、計画は事前に露見、半日で鎮圧されたがどさくさで起こった火事は丸2日大坂を灰にした。この時の税率は5公5民、しかも税は米だけに掛かり、二毛作や畑作は無税だったので、もっと税は軽かった。商人は #株仲間 を作り新規参入を妨害、役人に賄賂を渡し既得権維持に恋々とした。

今、社会負担率は50%を超えた。江戸時代の一揆のレベルは遥かに超え社会は不安定で活力を失い、発展途上国型国家にまっしぐら #どうする家康 #大河ドラマ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?