D&I推進は、「聴きあう」から始まる|【篠田真貴子さん監訳『LISTEN』発売記念セミナー】

8月18日、篠田真貴子さん監訳『LISTEN』発売記念セミナーが開催されました。登壇者は、エール代表取締役 櫻井将さんと取締役 篠田真貴子さん。

このセミナーでは、「きく」とビジネスにおけるさまざまなテーマを掛け合わせた内容をお伝えしていきます。第1弾となる今回は「D&I」について。前半では『LISTEN』内のエピソードを参考に、聴く力が「D&I推進」にどう必要とされているのかを篠田さんが解説。後半では「聴きあう組織」のつくりかたのヒントについて、櫻井さんが話をしました。

200名近くの方が参加してくださった本イベントの様子をレポートします!(10月21日のセミナーご案内もぜひご覧ください)【編集部 奥澤】

【篠田真貴子さん監訳『LISTEN』発売記念セミナー】

日時:8月18日(水)13:00~14:30

第1部 D&I推進の鍵は「対話」の組織文化

エール株式会社 取締役 篠田真貴子さん

第2部 多様性を活かす「聴き合う組織」のつくりかた

エール株式会社 代表取締役 櫻井将さん

【第1部】 D&I推進の鍵は「対話」の組織文化

「肯定的な意図ありき」「相手視点」で聴く

篠田さん:「聴く」の重要性をお話していく上で、最初に“コミュニケーション”について少し考えてみたいと思います。

みなさん、コミュニケーションの話をすると、“話すこと”に意識が向きがちですが、実はそれだけではありません。リアルな「キャッチボール」を思い出してもらうと分かりやすいのですが、上手にキャッチボールするには、投げるスキルだけではなく、受けとめるスキルも重要。同じことが会話のキャッチボールにも言えます。聴き方次第で、コミュニケーションの質が全く異なってくるといえるのです。

――この話から浮かんでくるのは、「では、良い聴くとは?」という疑問。篠田さんが言葉をつづけます。

篠田さん:私が考える「聴く」の一つに、「肯定的な意図」を前提に聴くというものがあります。

「肯定的な意図」というのは、相手の話に対して、自分の判断ありきで“聞く”のではなく、あくまでも相手の考えを“聴く”こと。相手の考えにはそれなりの理由があり、そこから学べるものがあるかもしれないという可能性を受け入れる、そんな意味になります。

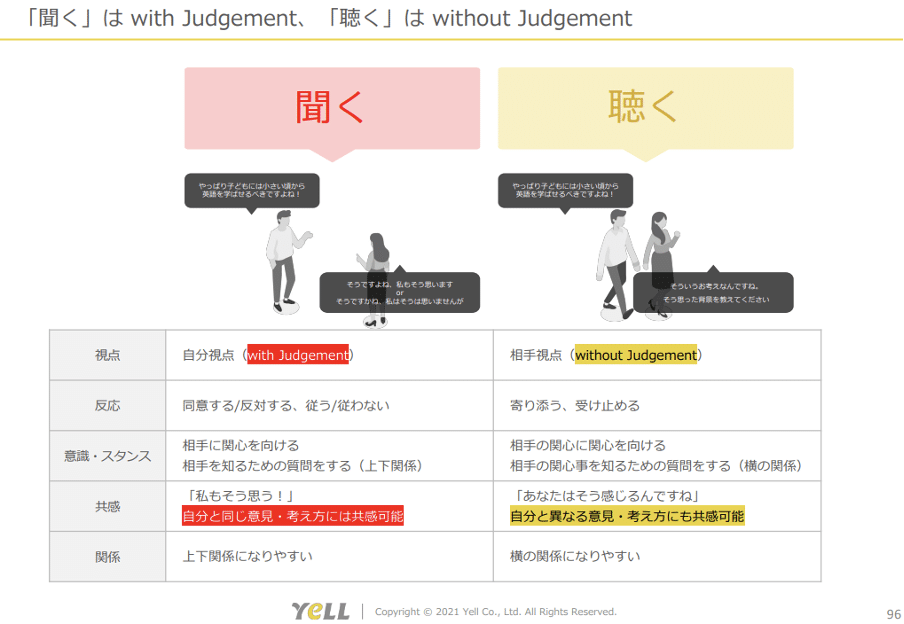

エールでは、自分視点の聞くなのか、相手視点の聴くなのかを「with judgement(聞く)/without judgement(聴く)」という名称で、区別しています。

『LISTEN』にも、同様のエピソードが描かれているので紹介します。

友達がたった今、会社をクビになったと言ってきたとしましょう。あなたはどのような言葉を返しますか? という問いに対して、「辞めさせられちゃったの、残念だね」「すぐに新しい仕事が見つかるよ」「あんなつまらない仕事、辞めて正解だよ」…と反応する。(第5章 P144-145参照)

これらは全てwith judgementの「聞く」になります。

一方、without judgementの「聴く」はどうでしょう。「それで、家族に話さないといけないんでしょう? つらいね。家族はどんな反応をするだろうか。あなたはどう思っているの?」そんな返事になってきます。

つまり、「聴く」とは、相手の考え方を認め、理解すること。そして、その先には自分では辿り着くことができない大きな真実へと導かれるかもしれない。その可能性を受け入れることだと『LISTEN』では記されていますし、私もそのように捉えています。

D&I推進には、「聴きあう」が欠かせない

――「聴く」を理解したところで、続いてはその「聴く」がビジネスにどう役立つのかという話について。今回は「D&I推進に求められる聴く」のお話です。

篠田さん:「D&I」の定義について、スリーエムジャパンの社長をされていた故・昆 政彦(こん まさひこ)さんの言葉を引用して説明していきます。

ダイバーシティというのは、数値的に把握可能な見える部分のことで、%が50を超えればマジョリティー(多数派)になります。

しかし、たとえば「役員の2割が女性」の企業で、議論の結果、最後に多数決でマジョリティーである男性の意見に決まるのであれば、全く意味がない。そうではなく、2割の女性と8割の男性がお互いに刺激し合っている関係。これこそがインクルージョンという考え方だとお話されています。

そして、お互いを刺激し合う関係になるために必要なこと、それはまずお互いに価値観や考え方が違うんだと理解しなければいけないと言っていて、私はここが大きなポイントだと考えています。

組織におけるインクルージョンというと、ついつい会社的な発想で、みんな同じ考えになっていくことをイメージしてしまうのですが、実はそうではない。価値観が違うことを前提に互いに聴きあう。そこから、新しい考えを受け入れ、新しいものを生み出すことが始まるのだと理解できます。

――ここまで話を聞いて、私の中でも「聴く」ことが「D&I推進」にどのような意味を持ってくるのか、少しずつ繋がってきた感覚が…!

「聴く」とは、「肯定的な意図」を前提に、相手の考え方を認め、理解すること。そして、その先には自分では辿り着くことができない大きな真実へと導かれるかもしれない可能性を受け入れること。これらの言葉がインクルージョンと非常にリンクしていることに気づきます。

では、日本企業の現状はどうなのでしょう?企業価値向上を高めるべく「D&I」の重要性が叫ばれていますが、実際のところはどこまで進んでいるのか、篠田さんが解説を続けます。

篠田さん:日本企業の多くの現状を見てみると、外からの変革や推進の仕組みは着手できた状態と言っていいのではないかと思います。「D&I推進室」というものが設置されたり、研修が行なわれたり、新たな制度が作られたり…。ですが、あまり結果に結びついていない。そんな声をよくいただきます。成果が出ていない現状があるのではないでしょうか。

たとえば、日本の育児支援制度。父親に認められている育児休業の期間は、先進国41ヵ国中、日本は第1位。最も期間が長い国だったんです。しかし、実際に育児休業を取得した父親はわずか20人に1人だったことが指摘されています。周りを見ても、育休を取っている男性はまだまだ少ないのが現状ですよね。

――なぜこのような課題が起きているのか。経営トップが「会社の方針」としてメッセージを発表し、事業と組織の変革として実行に移しているのに…。

篠田さん:私は、「現場でブレーキがかかっていること」が大きな要因だと考えています。たとえば、そうはいっても「D&I」は意識が高すぎる話だ、男が育休を取るなんて説明がつかない、とりあえず言われたからやりますよ…などの現場の声がそれに当たります。

結果として、「D&I」への納得感が低くとりあえずやるだけ、男性育休が取りづらい、女性が家事育児の中心になる、一人ひとり異なる多様な価値観に対応できない、という状況が起きているのだと考えています。

篠田さん:ですから、ここで大事なのは、そのブレーキを緩めることです。D&Iに限らず事業・組織変革を進める上でアクセルのような「変革を推進する武器」はもちろん重要ですが、同時にブレーキを緩めるような「潜在力を解放する武器」も欠かせないものになってくるのです。

――日本の「D&I」の現状は、外からの変革、推進の仕組みについては着手できている。これから求められるのは、内からの質的変革。それが、「現場のブレーキを外すこと」だと篠田さんは話します。

篠田さん:そして、現場のブレーキを外す上で、認識しないといけないのが「無意識バイアス」です。これは、人が経験や習慣、周囲の環境によって身に付けたものの見方・考え方の偏りのこと。私たちの中には「無意識バイアス」があることを認識し、その影響を緩和する施策を取っていくことが、内からの質的変革につながってくると考えています。

無意識バイアスを緩和するために――。ここで求められるのが『聴きあう』になります。

女性のスキル・経験を育む機会を『無意識』に奪っている分かりやすい例があるので紹介します。上司に“1歳の子供がいる社員に海外出張を打診しますか?”という問いに対して、相手が男性社員か、女性社員かでその結果が大きく変わってきます。

「打診する」という回答は、相手が男性の場合71%であるのに対して女性は46%。きっとこれは女性社員に気を遣って打診を控えているのだと思います。けれど、実態としては差分となる25%もの女性が知らないうちに成長の機会を奪われていることになるのです。それでいて、女性は経験やスキルが足りないから「まだ早い」となってしまう現状があるのは、なんとも残念な話ですよね。

ではどうすれば良かったのか?

答えはシンプルで、「本人の意図をきく」ことをすれば良いのです。自分の価値観で判断するのではなく、相手の話を「聴く」ことで、初めて価値観が違うことが認識できるのですから。そして、その多様性を理解した上で、コミュニケーションを重ねていくことが、D&I推進につながっていくのです。逆をいえば、「聴きあう」ことなしに、D&Iは進んでいかない事実が見えてきますよね。

人々は多様だからこそ、お互いを知り、認め合うことが重要。私がD&I推進には、「聴きあう」組織文化が欠かせないとお話する理由は、ここにあるんです。

第2部 「聴きあう」組織づくりの第一歩は、「聴く」への関心

第2部では、『聴く』の重要性を、実際に社内に広めていくにはどうしたらいいのか?『聴きあう』組織づくりを行なうためのヒントについて、櫻井さんが話をしていきます。

櫻井さん:「聴きあう」組織を作っていこうとしたとき、多くの組織がぶつかる壁があります。私は5つに分類し、要因を以下のように考えています。

櫻井さん:本当は一つずつじっくり説明していきたいのですが、そうすると時間がなくなってしまうので(笑)、今回は最初に取り組んでもらうこととして、特に大切なステップ1~3にフォーカスして説明します。

ステップ1:関心がない

【要因】

そもそも多くの方が「聴く」ことに関心がない、良いイメージを持っていない。なぜなら、聴かれて良かったという体験をしていないからなんですよね。リーダー・マネージャーの役割を担う40・50代の方の多くは、「先輩の背中を見て学ぶ世代」であることも影響していて、上になったとたんメンバーの話を聴くよう言われて戸惑う…なんていう話もお聴きします。

【対応策】

関心を持ってもらうには、何よりも良い「聴かれた体験」の提供だと思います。自分自身が「聴かれて良かった」という体験がなければ、聴く力を高めていこうとは思わないですから。エールのような社外人材による1on1を利用していただくことも解決策の一つだと思いますし、社内でも別部署の方やコーチングの資格を持っている方にお願いをして『聴かれた体験』を作るのでもよいと思います。実際にエールの1on1を受けたクライアントからも、「話をする自分を見てもらえる体験ができた。それから、メンバーの声に耳を傾けるようになれた」という声が寄せられています。

僕は、この『聴かれた体験』というのは本当に重要だと思っています。「聴きあう組織」をつくる最初のステップということもありますが、聴かれる体験は、自身の心の内なる声や考えに気づく機会になるんですよね。これによって、自分の仕事を「仕事の目的」や「社会的意義」から考えることができる。結果、エンゲージメントスコアやモチベーションスコアの向上にもつながっていくことが証明されています。

ステップ2:時間がない

【要因】

業績向上、目標数字達成が求められる中で、では人材育成とどちらを優先するの? という話になりがちです。そうすると、当然ながら売上優先に。部下の話を聴いている場合ではない、という現状が生まれてしまいます。

【対応策】

『聴くこと』の重要性を社内メッセージとしていくのであれば、改めて施策の目的・意義の浸透が必要です。あわせて、人事戦略・評価制度と連動させていくことをしないと、どうしても“目の前の業務優先”になってしまうと思います。

ステップ3:スキルがない

【要因】

関心もある、時間もとれた。しかし、スキルがない…というのがステップ3の状況です。スキルを身に付ける研修だったり、身に付けたスキルの可視化、振り返りなどがなされていない現状があります。

【対応策】

「聴く」は誰にでも身につくスキルだと思う一方で、ある程度練習が必要だとも思っています。自然とできるようになることではないという意味です。

ですから、関心を持った後、理解と実践・振り返りをできる仕組みの提供が必要になります。たとえば、1on1レポートを出して聴くスキルがどのぐらいなのか可視化する、1on1を終えた後、自身の振り返りをしながら経験を概念化していく…関心・理解・実践を繰り返すことで、スキルの定着が進んでいくと思います。

――櫻井さんの話をきいて特に印象に残ったのは、多様性を活かす『聴きあう』組織づくりのための第一歩は、一人ひとりが良い「聴かれた体験」をすることという話。じっくり話を聴いてもらえた体験が生み出すものの大きさを感じました。

今回のイベントレポートでは、「聴く」の重要性、D&I推進に求められる聴く力について、最後に「聴きあう」組織づくりについてご紹介してきました。社内で「聴く」を広める上で、何か役立つヒントが見つかれば嬉しく思います。

【ご案内】エールの10月のセミナーでは、篠田さんが1on1成功のポイントや管理職の方々の変化について、実際に導入中の企業の方々にお話を伺います。ぜひ、お越しください。録画視聴のお申し込みもお待ちしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?