【分布意味論時代の本棚】「ジョジョの奇妙な冒険」「第五部黄金の風」①「沈黙の美学」は可視化されてこそ?

以下の投稿でこのサイトにおいて「基幹OS部」としたい考え方がまとまってきました。鍵は「任意の観察対象から準安定状態の系統を検出し、それぞれの発生・持続・終焉過程を見定める」進化論的アプローチに集約されていきそうです。

ここからはモデルの解像度を高めるべく、あえて「敵対的生成ネットワーク(GAN=Genera tive Adversarial Networks)」的アプローチ、すなわち「既存分類アルゴリズムを揺るがす様な外測度範囲の事象に考察範囲を広げていく」試みも混ぜていきたいと考えています。

とりあえずお題に選んだのは「古典中の古典」荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険(1986年~)」シリーズ。その基本コンセプトは以下の著者発言に如実に現れています。

本作では、シリーズ全体を通し、一貫して「人間賛歌」がテーマとして掲げられている。具体的に、荒木は人間賛歌について以下のように語っている。

『人間は素晴らしい』という前向きな肯定です。何かの困難に遭ったとき、それを解決し、道を切り拓いていくのは人間の力によるのであって、そこで急に神様が来て助けてくれたり、魔法の剣が突然落ちてきて、拾って戦ったら勝ってしまった、という都合のいい偶然は『ジョジョ』ではけっして起こりません

—荒木飛呂彦、『荒木飛呂彦の漫画術』

荒木は「少年漫画の登場人物は常に前向きでなくてはいけないというのがルール」だとしている。「後ろ向きになる」「闘うことを悩み続ける」といったマイナス要素を入れ込むと読者がうんざりしてしまうと語っており、「成長すること」「闘うことに悩まないこと」「闘うときは孤独であること」が大原則だというスタンスをとっている。『ジョジョ』ではそのルールを忠実にのっとり、その点で荒木は『ジョジョ』を王道の漫画だとしている。また悪役についても荒木は主人公側と同じく前向きであることを重要視しており、以下のように語っている。

最終的な善悪の判断は読者の視点次第でいくらでも変わります。キャラクター次第で変わり、それが激突する。『ジョジョ』の登場人物はとにかく成長したいと思っています。陰湿な敵であっても自分の信念を貫いていたり、高潔だったりすれば読者からの共感は得られる。ここが重要なんですね。前向きだと怖いんです

—荒木飛呂彦、「これ以上、王道の漫画はない」――荒木飛呂彦が「ジョジョ」を描き続ける理由

系統…概ね各能力者に「覚醒以前」「覚醒以降」の二段階状態が存在していて「覚醒者」だけが複数の陣営を構成トーナメント的対戦を通じて雌雄を決する。そう、あたかも同じく「古典中の古典」たる山田風太郎「忍法帖シリーズ(1958年~(1974年)」の様に。ただし、ここでいう「能力」は第二部まで(1995年以前)は「波紋」第三部以降(1995年以降)は「スタンド能力」と推移し「忍法帖に登場する能力者=忍法を駆使する忍者」なるイメージ固定状態よりかなり抽象化が進んでいる。

準安定性…各陣営の構成員交換はあまりなく、それぞれの個人の「心の有り様そのものの置換」もほとんど起こらない。この部分も「忍法帖シリーズ 」と重なり、背後に共通する「人が望む堅牢な王道エンターテイメント形式の原型の一つ」が透けて見える。

ある意味「各登場人物がその個性を最大限に発揮し、時としてその過程で以前から抱えてきた課題を克服する様子を描くべく、他の全ては最小限に背景化する」スタイルと要約出来るかもしれません。そして、もう一つの重要なテーマが「意思の継承」。

荒木は「人間賛歌」と並ぶもう一つのテーマとして、「残された人に意志を残し、受け継がれていく」ことを挙げている。

本作では勝利と同じぐらい重要なシーンとして「敗北」が描かれており、荒木も「敗れはしても、決して負けていない」という立場で描いているという。荒木は「戦う過程のなかで、その人間が何を選択するのか」に興味があるとしており、「人は死んで終わりではない」「敗北したとしても、誰かが意志を継いでいく。僕はそれを人間の美しさだと思っています」と語っている。

まさしく「時間と死だけが全てを決する」自然法則に抵抗して独自の準安定状態を構築せんとする進化論的アプローチそのものといえましょう。

そして第五部「黄金の風(1995年~1999年)」および「ブギーポップ・シリーズ(1998年)」の上遠野浩平の手になるスピンオフ小説「恥知らずのパープルヘイズ(2011年)」は、かかる基本コンセプトを前提として以下の挑戦を試みた章と明言されています。

第五部「黄金の風」になって、僕は以前の「ジョジョ」よりも、もっと人間の深い悲しみだとか、この世に生まれてくる事の悲しみだとかといったものをテーマに描きたくなってきました。

人間は生まれる環境によって最初から幸せな人もいるし、もし最悪な状況の場所に生まれてしまった人は、いったいどうすればいいのだろう?

第五部「黄金の風」の登場人物達はみな、理由があって社会から外に弾き出され、そこでしか生きていけない状況におかれてしまってます。しかし、そこは完全に弱肉強食ので「悪」によって包囲されていたとしたら、彼らはその場所で「正義」を貫けるのだろうか?

そういうテーマで「善」と「悪」の対決を描こうとすると、リアリティある「悪」の表現に対し、あの少年漫画の「自主規制」の権力っていうのか「暴力」っていうのかが、突然作品を攻撃してきます。「悪」っていうのは、タバコも吸うし、弱者に対して容赦ないし、セクハラするし、ナイフで人殺すし、首はねるし、女だって男だって犯すし、目玉だってくるぬくし、差別しなくても「悪」いヤツだから差別してるっていわれるし「悪」や「人間の闇」の部分の表現には、醜い部分とか残酷な部分の表現がギリギリまでというのが不可欠になってしまいます。とにかく、今までの自分の執筆活動の中ではあまりなかった事なおだが、この第五部「黄金の風」に突入した途端(1996年頃)、突然編集部から「そのページ直せ」「あそこのセリフを変更しろ」「絵を修正しろ」という注文がものスゴく多くなったのだ。

まぁ第三部ではこんな感じでしたからね。

【朗報】アンジェロ、犬に転生#岸辺露伴は動かない #密漁海岸 #AlfredoChiarenza さん pic.twitter.com/NHVFIjLPxs

— ☆未来美女☆ (@Mirai_Vision29) May 10, 2024

杜王町名所その①

— 豪烈・弥太郎 (@hellfire00001) May 11, 2024

アンジェロ犬

普通に、トラサルディさんとこの可愛いワンちゃんとして、愛くるしい外見通りに町民に親しまれている。

「悪人はあくまで終始悪人で、善に次々と容赦無く滅ぼされていく完全勧善懲悪的世界観」とは随分勝手も違ってくるという話…それはそれで、ある意味「タフでなければ生き残れない。タフなだけでは生き残る資格がない」なる(ハドリー・チェイス以降の)ハードボイルド文学的方法論の鉄則への原点回帰ともいえるかもしれません。

ここに怪奇要素が入ると映画「エンゼル・ハート(1987年)」や映画「キャンディ・マン」の様なスプラッタ要素の強いホラー映画の系統に接続する?1980年代後半~1990年代前半作品の独特の空気感を彷彿とさせますね。

そして、その試みは何より「シリーズ屈指の悪役ディオ・ブランドーの息子」ジョルノ・ジョバーナを主人公に据える事から着手されたのでした。

ただし、おそらく発想の大元は明らかに第四部「ダイヤモンドは砕けない(1992年~1995年)」まで遡り、実際「黄金の風」冒頭では「第三部スターダストクルセイダース(1989年~1992年)の主人公」空条承太郎と関わった広瀬康一が「杜王町の不良」東方仗助の「本当の心の在り方」を見定めるプロセスが繰り返された訳です。

この種の戦略は、米国ニューヨークで暮らす南イタリア系移民出身で「子供の頃からギャングながら高潔な魂を保つ不思議な人々を身近に見てきた。どうしたらそんな事が可能なのかが映画を撮る際の主題であり続けてきた」と語るマーティン・スコセッシ監督の立場と重なってきます。

共通する背景として浮かび上がってくるのがシチリア島独特の伝統的倫理観「オルメタ(沈黙の掟)」と呼ばれる興味深い美徳概念…マーティン・スコセッシ監督が遠藤周作「沈黙(1966年)」の映画化を望んだのもおそらくその片鱗を感じたからではないでしょうか?

シチリアには"オルメタ"と呼ばれる独特の考え方があるという。とても複雑、かつ難解なので余所者には理解し難いのだが、端的にいうと"仲間の為に沈黙を守る"ことこそ至上の価値があるという考え方らしい。あまりにも多種多様な敵どもに翻弄されたために、密告こそが最も許されないことになったのだろう。あるいはその中にこそ、我々が採るべき道へのヒントがあるのかもしれない。あれこれ色々な事に手を出しては失敗するよりも、これと決めた信念を心に秘めて世の中に溢れ返っている無責任な他人達にどんな事を言われてもそれに対して沈黙し、魂の奥にある輝きを守り抜く。そうして初めて、あまりにも美しく澄み渡る青空にもまっすぐ顔を向けて、ささやかながらも一歩目を踏み出す事が出来る様になるのではないか。そう、一番信用してならないのは「あいつには絶対言うなよ、あいつはすぐ秘密を漏らすヤツだからな」などとわざわざ囁いてくるような輩の方なのだから。

あの人は沈黙していたのではなかった。たとえあの人は沈黙していたとしても、私の今日までの人生があの人について語っていた。

そう、漫画も映画も上掲の進化論的アプローチ同様「(観察可能な)言動や行動のみを絵筆にそれが描けなかれば成立しない」なる制約を負っている訳で、ここに工夫の余地が生じてくるという次第。そして私が上掲の進化論的アプローチで迫りたいのもまた、これという訳です。

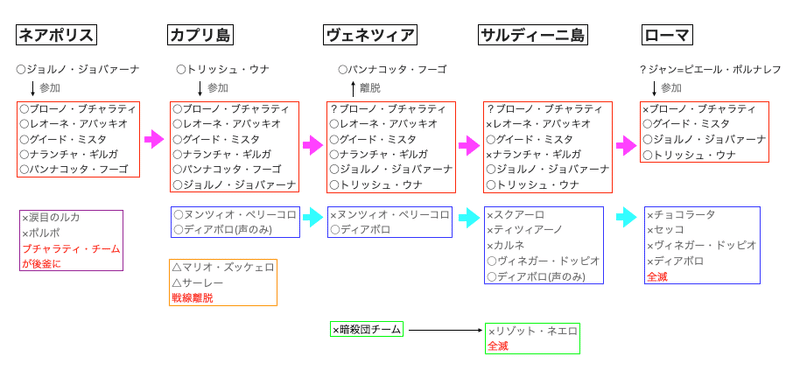

上図の様なシンプルかつ堅牢な物語構造は、この様な制約と相性が良い様です。いわゆる「旅を通じて他人同士がお互いを知り合っていく」ロードムービー展開(場所移動型だけでなく、場所を固定して状況だけを遷移させていく時間移動タイプも含む)というやつで、その過程で各陣営の構成員交換がどれくらいの割合で起こるか(「旅」が生む例外効果がどれくらい希少なものになるか)が、その作品の個性を決定するといっても過言ではありません。そして、その「起こり難さ」において「ジョジョ」シリーズと「忍法帖」シリーズは「似てる」と感じた次第…

ブチャラティ・チームにとっての「旅の始まり」

こうした作風においては常に「The Begining is Very Dericate time」です。

なにしろ「読者/鑑賞者(およびその代表としての狂言回し的存在)の観点における白紙状態からのスタート」という側面と「それまで保たれてきた準安定状態の作中における揺らぎ」という側面を巧みに満足させないとといけないのです。西部劇や時代劇の作劇技法まで遡る「古典中の古典」としての物語構造…

「黄金の風」においては、物語序盤でブチャラティ・チームが「街の地回りヤクザ」として準安定状態にある様子が示されます。

序盤ブチャラティの暮らしが地に足のついたヒーロー感あって好き

— 鱶° (@PukaDegree) May 26, 2024

ディアボロがいなかったらこんな感じで街の身近なトラブルを解決する生活を続けてたんだろうな https://t.co/JwX2FDSb7i pic.twitter.com/aVfBqYswvh

この3コマだけで

— みさ (@agOoBWveFUWMBOM) May 26, 2024

・手を振りかえす

・断られながらも支払いをする

・車道側を歩く

・屈んで目を見て話を聞く

いい人感が伝わる

そして

・勘定前にピザかじっちゃう

・片手間でお会計

・よそ見しながら食べ歩き

育ちや素行が良いわけでない

ただただ人が良いのが伝わる https://t.co/5qK2MWaBH9

違う、そのブチャラティは「ヤクザのお兄さん」なんだよ……. 地に足についてるヒーローではなく「侠客」だから、ピザ屋が払いを受け取らないし、老婆が警察抜きで処理してほしいから相談に来るの……

— 〇〇怪獣 バスコドン (@vasco_1970) May 27, 2024

ただジョジョ5部のイタリアの公権力は腐敗してるっぽいことがアバッキオのエピソードからもわかるから、単にブチャが警察より信頼されてるって面もありそう

— 卯月由羽テトさん垢 (@udukiyuUTAU) May 28, 2024

金になりそうなカタギを「組織に安易に借りを作るな」って諭して追い返そうとする優しさもあるし https://t.co/YTo7JRJ93m

良くマンガなんかに出てくる街の裏を取り仕切ってるキレイなヤクザのそれなんですよね

— クース (@bern_kues) May 27, 2024

カタギの人間にオラついたりしない、ワルが外から入ってこないようにする抑止力としての存在

上下関係は厳しいのでマナーや作法、気遣いには敏感

結果的にカタギからも敬われ、自らも街の皆さんを敬い合う素敵な形

しかし、この準安定段階は「母団体たるパッショーネ自身が麻薬を扱っている(しかも子供にまで売っている)」疑惑が浮上する事で脅かされ、最終的には「ボスを倒してパッショーネを乗っ取り、麻薬ビジネスそのものをやめさせる」という途方もない形で次の準安定状態に進む展開を迎える訳です。

こうした堅牢な基本構造があるからこそエンターテイメントの枠組内で「善悪の彼岸」を追求する事がそれなりに許されているという側面も。ここを出発点として、以降さらなる深掘りを進めていきたいと思います。そんな感じで以下続報…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?