プロジェクトマネジメントで大切なことは宴会の幹事で学んだ

突然だが、何を隠そう自分は新卒時代に会社全体の宴会部長を買って出て、幾多のイベントを企画運営していた根っからの宴会幹事好きである。下手の横好きに加え面倒くさがりな本性も相まって残念な宴会になってしまったこともあったが、色々と幹事をやってきた。それから幾年月。今では自分なりの幹事としての手順とその在り方を確立できたと自負している。

一方で今世はコロナ禍における未曾有の宴会自粛期である。私には一つ懸念があった。この時期の新社会人各位は、貴重な経験を積める機会を失ってはいないか?と。

そんな大きなお世話を背景に、弊社後輩と多くの新社会人に向け、より少ない機会で「宴会幹事」の本質に到達してもらうべく、私が20年以上に渡る経験を通じて学んだ、いわば「幹事道」を伝えようと考え、これを書いた。

そしてこのnoteの目的はもう1つある。「宴会幹事」という社会人なら1度は通るであろう身近な例を通じて、プロジェクトマネジメントに対してより多くの方に興味と理解を得てもらいたいと考えたのだ。「宴会幹事」の勘所を通じて、プロジェクトマネジメントの勘所を語るという挑戦である。

その目的は達成できたかどうか。1万字近い長文となったが、是非お付き合い頂ければ幸いだ。なおプロジェクトマネジメントの勘所をわかりやすく理解したいという目的の方は、後半の「第2章:「幹事道」から見えてくるプロジェクトマネジメントの本質」からお読み頂ければと思う。

第1章:「幹事道」~イケてる宴会幹事の仕事術~

世のなかにも多くの幹事術を語る記事がある。非常に参考になるものばかりなのでご紹介しつつ、自分なりの「幹事道」をまとめてみたい。主に10名から50名程度のビジネス宴会を想定しているが、例えば少し応用すれば接待なども含めて、それ意外の用途の宴会であっても一定の参考にしていただけるのではないかと思う。

なおこの章は以下構成でお送りしたい。

(1)事前の準備編

(2)当日の対応編(乾杯まで)

(3)当日の対応編(宴会中からクロージング)

(4)事後対応編

(1)事前の準備編

参加者のアサイン

主催者の趣旨を踏まえ適切なメンバーをリストアップする。部門やプロジェクトの全体的な会の場合は、抜け漏れがないかは十分に注意したい。呼ぶべきか迷うメンバーがいる場合は、主催者に確認するのが手っ取り早い。

もし会社を超えた宴会の場合は、各社に窓口幹事を設定してもらいつつ、参加メンバを確認すること。上位職がどこまで参加するか、ある程度窓口同士で情報交換しておくことが望ましい。

会費設定

参加メンバ層を踏まえ会費を設定する。東京で考えると基本は@5000円~6000円を見ておく必要があるかもしれない。シニア層や食・雰囲気にうるさいメンツが多い場合は、会費を上げお店や料理の格を上げるのが望ましい。

なお主賓者(例えば送別する対象者)や若手層の会費をどう扱うかは事前に主催者の意向を確認しておくのが良い。徴収しない場合は割り勘の頭数から減らしておく必要がある。歓送迎会などプレゼントがある場合も当然その費用も織り込むことを想定しておく。

100円単位以下の端数は参加者メンバが一定以上だと500円単位程度に丸める方がスマートで好まれる良い場合もある。悩んだら先輩諸氏に確認すべし。

事前集金

当日のタスクをできるだけ減らしかつドタキャン対策の観点で、できるだけ事前に集金する。幹事と参加者双方にとってベター。集金リストは必ず作成し授受記録を残しておくこと。最近では現金以外にも電子マネーなどで集めるのも生産的かつ領収情報が残るので双方無理がないならおすすめ。

なお会計を軽視するとメンバーから信頼を失うことになるので要注意。

人様の大事なお金を預かっているという意識を強く持つこと。

日程の調整

ここはかつて結構手間がかかったが、今ではいくつか候補を挙げて調整さんなどでアンケートを取るのが一般的。ちなみに歓迎会送別会などの場合は、主賓や必須参加者の予定は先に聞いておくのが礼儀である。(主賓が参加可能な日程候補日の中から参加者にアンケートをする流れ)

一定人数を超える場合は、主催者や主賓の意向と想定会場の空き日程を踏まえて、あらかじめ日時を決めて参加者を募るアプローチもある。

お店を選ぶ

ある意味幹事の最大の難関と言える。ここはセンスが問われる。よっぽどの事由(ハイシーズンで短納期かつ大人数など)がない限り、社会人であればチェーン店系は避けたい。予算と雰囲気からうまく選ぼう。

若いうちは主催者や先輩などに素直に候補を聞くのも手。

なお幹事も日中の電話は都合をつけるのが難しいことを踏まえ、ネット予約ができる店が理想。おすすめなのが「ペコッター」というサービス。電話しか受け付けないお店に予約代行をしてくれる。無料だと少し時間がかかるが、課金すると優先度を上げてくれる。

なお料理や飲み物はコースや飲み放題が断然良い。アルコールを飲めない人が圧倒的に多い場合は、飲み放題はやめておく方が良い場合もある。臨機応変に。

なお使えるお店のリストは、自分なりに用意しておくのがベターだ。

自分は食べログの「コレクション機能」を使ってリスト化している。基本はできるだけ「ホーム」としての地の利を活かすのが吉である。初めての場合は、一度下見に行っておきたい。お店の人と顔なじみになっておくと当日のやり取りもスムーズだ。

最終確定連絡

日時、場所、費用、諸注意などをメールなど適切な手段で全員に共有する。口頭は絶対にNG。なおその際に出欠可否の受付期限と、キャンセル条件については明確に記載しておくこと。

気配り

随所に求められる。

・アレルギーや好き嫌いの有無

・乾杯や締めの挨拶の事前のお願い(参加企業や各参加者立場を踏まえ)

・領収書の有無(別会社の形がいる場合事前に確認、宛名も聞いておく)

・相性(共演NGがないかは事前に先輩に確認)

・業務PCの持ち込みへの配慮(原則宴会には持ち込まないように一言触れておくのが望ましい。そうしたレギュレーションの会社もある。)

事前リマインド(参加者およびお店)

開催数日前にリマインドを送っておくのがベター。1ヶ月以上前に手配した場合は、2度行っても良いぐらい。(1週間前と2日前ぐらい)

当日の連絡先の明記は当然として、会の趣旨を踏まえ注意事項を書いて共有しておくのが効果的。例えば部門全体の懇親会の場合などは「今日は普段話さない人とも交流してくださいね」、新規メンバの歓迎会の場合「身内の内輪系楽屋話は控えよう」など。

なお特に大人数の場合はお店にも予約内容のリマインドをしよう。(お店側からある場合がほとんどだが)

二次会の手配

これは時と場合によるので主催者と事前相談をしておく。二次会用の幹事を別の人にお願いしておくのもベター。

記念品の手配

これも時と場合によるので主催者と事前相談をしておく。お花はやはり喜ばれるが持ち帰るカバンなどは気配りをしてあげたい。

メッセージを募る場合は、前もって参加者に余裕をもって依頼をしておく。

下記のサービスはオンラインでメッセージが集められ、オンラインで渡せるのでロジ的には非常に助かる。有料で印刷もできる。

その他

スマホの電池切れは当日の幹事業務の致命傷になるので、十分な充電およびモバイルバッテリーは必ず確保しておくこと。

(2)当日の対応編(乾杯まで)

当日対応すべきことは大きくは以下になる。

不慮の欠席などの対応

不慮のアクシデントなどどうしても当日ドタキャンは起こりうる。慌てずに感情を廃して冷静かつ穏やかに対応する。

会場入り

宴会開始時間の30分前、遅くとも15分前には会場には入りたい。席は当日分かることが多いので、ここで部屋を見て大まかな配席イメージを固める。

この時、全体写真をどう撮影するかは事前に考えておきたい。(お店の人に相談するのも良い)

受付と集金

金額設定に応じてお釣りを用意していることが望ましいが、非常に煩雑なのでできるだけ事前に集金を済ませておくか、会社の集まり等の場合は事後集金にしてしまうのも手。

なおできれば受付役は別人員を事前に手配しておくのがおすすめ。幹事はお店との調整などで忙しい場合が多い。

配席と飲み物の注文

多くの場合は来た人から順に座ってもらう事が多いが、特に部門の懇親会など普段話さない人が会話することに価値がある宴会の場合は、意図的にバラバラにテーブルに付くように誘導するのも幹事の手腕。

多くの宴会の場合では飲み放題システムを利用するが、席についたら人から、飲み物リストを見ておいてもらうのが良い。最初にまごつきやすいのが乾杯の飲み物だからだ。生ビールピッチャーか瓶をテーブルで注いでもらうのが初杯については理想。ノンアルコールの人は最初に聞いておくなど、事前に注文内容を整理しておくのがお店にとっても最善。

乾杯

残念ながら大人数の宴会となると現実的には遅刻者が多いので、どれぐらい待つかは遅刻者の数を見た臨機応変になるが、原則オンタイムが望ましい。主賓が揃っているならば必ずオンタイムで始めるべきである。

乾杯の挨拶をお願いする人には、受付時に「今日は後ほど乾杯のご発声お願いしますね❤」など軽くコミュニケーションをしておくと、乾杯する側も気持ちよく入りやすい。

(3)当日の対応編(宴会中からクロージング)

全体の気配り

盛り上がっていない席はないか?何かトラブルが起こっている席はないか?常に目配せを行う。時にテーブル単位での活性化のため、席替えを提案するのも良い。

また逆に盛り上がりすぎて周りに迷惑をかけていることはないか?にも注意する。お酒が入るとどうしてもちょっとした言い争いなどになりがち。特に他のグループとの対話には注意したい。

クロージング/中締めの挨拶

こちらも当事者には宴会中に裏で一言触れておくとスムーズ。結構お酒が入っていると長くなり過ぎたり変なことを言い出して空気にならないとも限らないので、うまくタイムキープや最悪カットインも用意しておく。

自分が幹事で司会をする場合は、中締めに入る前に何人か突然一言をお願いする場合がある。お酒も入った状態なので大抵気前よく一言を話してくれる。ゲスト的な人や中堅どころなどにお願いすると意外に盛り上げてくれる事が多い。また飛び入りでお偉方が来てくれた時も軽く一言を誘うとうまく場が回る。前提的にうまく締めの雰囲気を作りながら、最後の中締めの挨拶につなげたい。

なおビジネス宴会の場合は一本締めで締める場合が多いが、お店や臨席の空気を踏まえ、空手拍子とするように幹事が促すのがスマートである。

そしてお店の方にも幹事が率先して今日のお礼の言葉を発して、メンバーもその後に続きやすい雰囲気作りも重要である。

集合写真

意外と忘れがちだが必ず撮影しておきたい。できれば最初か途中に全員揃ったタイミングで撮っておくのも有効。テーブルの状態も見栄えが良い。

撮影は店員さんに事前に依頼しておくのが良い。幹事が自分のスマホに自信がない場合は、最新系iPhoneか高解像度のカメラを内蔵しているスマホの保持者に声をかけスマホを確保しておく。ちなみにSNSへのUPに関する可否はそのメンバーの関係性やポリシーに依存するが、一言触れておくと良いかもしれない。

お会計

領収書は事前に依頼された通り、忘れずに各社分取得しておくこと。最近はフリーランスの方がプロジェクトに参加する場合が増えたが、個人事業主の方がいる場合は、1名分でもちゃんと取得しておいてあげると喜ばれる。

なお「幹事がまとめて支払った場合にクレジットカードや各種ポイントが幹事個人に還元されるのをどう考えるか問題」があるが、これは素直に幹事の手間賃として頂いておくことで良いと考える。

追い出し

いい宴会だった場合こそ余韻にひたり、まったりしがちなので早々に追い出す。もちろん幹事のみならず最後に出る物は忘れ物がないことを確認しておきたい。特にスマホや冬場の上着マフラー類、バッグ類は注意したい。

(4)事後対応編

集合写真の配布、精算依頼メールなどを忘れずに行うこと。気が利いたコメントが添えてあると良い。なお上司など一部費用を多めに払ってくれた人がいた場合などは、このメールでそっとお礼方々触れておくと、参加者からもその方にお礼を言いやすい。別にみんなに言わなくていいという人もいるはずだが、皆に伝えて怒られることはまずない。必要に応じて社内の経費精算処理も間をあけずに行っておきたい。

また場合によっては、次回の日程決めまたは幹事を決めておくこともある。

第2章:「幹事道」から見えてくるプロジェクトマネジメントの本質

ここからは後半戦として、先にまとめた「幹事道」の原理原則を通じてプロジェクトマネジメントの本質を確認していきたい。

(1)ゴールを明確にする

この会の趣旨は何か?終わった時にどんな状態であれば最高か?

誰のため?なんのためなのか?この期待を主催者と幹事が明確に合意できていることは成功の宴会を行う上で何より重要である。

【プロジェクトマネジメント的には】

プロジェクトオーナーの期待とプロジェクトメンバーとで不一致がないか?それをプロジェクト憲章やプロジェクト計画書、Kickoff資料など書面で確認できることがプロジェクト成功に向けた1丁目1番地である。

(2)準備や段取りが9割

当日の宴会の完成度は、事前の準備で決まると言っても過言ではない。当日力技で何とかするのは幹事道としては下の下である。

【プロジェクトマネジメント的には】

プロジェクトを語る上において、計画の重要性を言い過ぎて言い過ぎということはない。事実PMBOKにおいても、種別だけで言えば全マネジメントタスクの約半数が立ち上げ・計画プロセスに定義されている。

(3)「重要成功要因」を見極める

多くの宴会の場合、お店の選択であろう。お店の立地や雰囲気、料理やサービスは当日の宴会の盛り上がりや参加者の満足度に大きく影響する。使ったことがないお店は特に要注意であり、できるだけ下見を行いたい。

【プロジェクトマネジメント的には】

システム開発で例えれば、お店選定=アーキテクチャ選定と言っても良く、その最適選定は重要成功要因になる場合が多い。(もちろん唯一ではない)

システム開発の場合、不安定だったり目的に不適格なアーキテクチャを選ぶことは、参加メンバーの徒労感を誘い最悪の結果につながる可能性がある。

カタログベースの評判だけを鵜呑みにするのは危険であり、実績のない技術を採用する場合は、事前評価やプロトタイピングを十分に行うべし。

(4)ロジ設計(事務作業の具体的な手順)を軽視しない

ガチガチな感じも堅苦しい宴会には向かないが、悪い意味での「いい加減」「適当」な会は参加者も興冷めする。リマインドや集金の事前手配の小気味よさも、参加者の宴会体験を大きく左右すると言っても過言ではない。幹事本人が細かいことに大らかなのは勝手だが、全員がそうだと思うのは大きな間違い。詳細の粗さが気になって、会自体に参加したくなくなる人もいるかもしれない。

当日準備してもらうことがあれば必ず連絡。お店の場所もわかりにくい場所の場合は丁寧な案内を。集金に関しては事前なのか当日なのか、集めるなら誰にいつまでに持参するのか?最近なら電子マネーもありなのかどうか。

情報の非対称がある場合、提供する情報はあればあるほど丁寧である。

【プロジェクトマネジメント的には】

プロジェクトマネジメント計画書(プロジェクトを運営するための各種ルールや手順をまとめたもの)を必ず整備する。当初は簡易なものでも良い。

スコープ、進捗、品質、課題、要員、コスト、リスク、構成管理、変更要求、コミュニケーション(会議体やツール)など各領域で、明確で使いやすいルールやツールを整備しておくことは、生産性や品質のみならずメンバーのモチベーションにも大きく左右する。

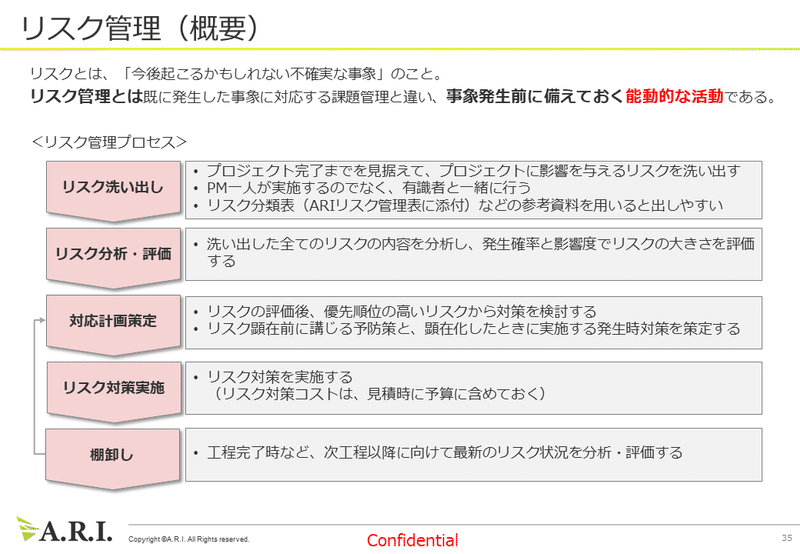

(5)リスクに備える

20人以上などの大きめな宴会の場合は、ドタキャンをある程度想定することも手段として考えたい。逆に当日駆け込み参加の可能性がある場合に座席を確保する必要性もあるかもしれない。(もちろん過剰な予約はお店に迷惑を掛けるので厳禁である)

【プロジェクトマネジメント的には】

不確実性への有効な対処の1つは、マネジメントバッファをコストとスケジュールの両面でプロジェクト開始時点の計画に織り込むことである。作業要素ごとにバッファを取り出すと過剰になるため、バッファはできるだけ集約し必要な際は適切な判断の元それを割り当てて行くのが望ましい。

またプロジェクト開始後も継続的にリスクを洗い出しながら、能動的に対応することが求められる。

(6)現場に関心を寄せ、状況を逐次把握する

各テーブルで何が起こっているか?話題に入りそびれている人はいないか?飲み物は回っているか?目配せをしながらリアルタイムに把握したい。

【プロジェクトマネジメント的には】

現場の状況を定量的に把握する術はプロジェクトマネジメントの生命線である。宴会幹事は逐次状況を一望できるが、実際はそうはいかない。定量的に実態を把握できる仕組みの整備こそが、一定規模以上のプロジェクトをマネジメントするための必須課題と捉えたい。

(7)効果的なマイルストンを設定する

例えば2時間という尺を一括で運用しようとすると、進捗も計りにくく、全体のムードもだらけてしまう可能性もある。会の途中に節目となるイベントとして参加者のスピーチや席替えタイムを設け、全体を複数のパートに分けるのも良い。

【プロジェクトマネジメント的には】

プロジェクト計画の主要要素であるマスタースケジュールに不可欠なものが適切なマイルストーン設定である。「要件定義完了」「開発完了」「テスト完了(ユーザーテスト開始)」など、主に契約や工程の切れ目と考えて良い。大切なのはその完了基準を計画時に明確にしておくことであり、何らかの会議体を設定するのが望ましい。もちろん段階的詳細化の手段をとっても構わないが、その機がくる迄に事前に用意しておくことは必須である。

(8)変更管理基準を明確にする

幹事を困らせるのは、参加者のキャンセル対応だ。キャンセルポリシーを明確に提示しておくことが不可欠である。

【プロジェクトマネジメント的には】

まさに変更管理計画の制定と関係者間での明確な合意である。

変更管理の味噌となる2点を明確に規定しておくしかない。

1)ベースライン確定基準の明確化

(◯日までに出欠を明確化、お店には変更可能日を確認しておく)

2)変更要求発生時の事前ルール定義

(◯日以降のキャンセルやドタキャンは費用を徴収と明記)

なお変更管理に関してはこのnoteに具体的な手順を記してあるので参考にして頂きたい。

(9)外部パートナーを仲間として扱う

幹事にとって宴会の会場となるお店は、宴会というプロジェクトの成功に向けた最大のビジネスパートナーである。彼らとどういう関係性を構築できるは宴会の成否に大きく影響を与える。

大事なのは、ビジネスは一見会社対会社のように見えるが、常にその実行者は一人の人間であるということだ。勿論宴会という性質上、突発的な変更も起こりうるし、ビジネスなので交渉はつきものである。ただこちらが顧客(発注者)だからという態度をとった瞬間に、その関係性は崩壊していくだろう。

【プロジェクトマネジメント的には】

調達マネジメントとして定義されているその内容は、各種内容に応じた契約形態の適用やその実行管理を主にリスク管理の観点で定義している。ただプロセス以前の問題として、その在り方が問われるケースが後を絶たない。

我々が顧客にされたくない行為を、パートナーにしてはならない。

(10)ノウハウを言語化して共有する

用途ごとのお店リストや各種便利ツールや幹事作業チェックリストは、部門やチームで共有しておくことで、生産性を上げつつ、考慮事項の抜け漏れなどの品質リスクを下げられる。こうしたコンテンツによる言語化もその一つである。

【プロジェクトマネジメント的には】

PMの役割は、そのプロジェクトの目標達成だけに留まらない。関わるメンバーの成長や、その過程を通じて得たプロジェクト成果の各種再利用含めた社内資産化までがミッションである。

(11)マネジメントと現場の兼任に注意する

盛り上げ役が得意な人が幹事役に仕立てられることが多いが、盛り上げ業務と幹事業務とは、明確に別のタスクであり別スキルが求められる。幹事自身が盛り上げ役を兼任するのはよほどの経験値が必要になるので注意されたい。幹事を引き受けた以上、クロージングまでその銘を全うする必要がある。1宴会参加者として宴に興じて酒に飲まれるなどは相当残念である。

幹事の仕事ををおろそかにしたら、結局会全体の品質が達成できず、後で楽しくなくなるのは本人だ。幹事はきちんと盛り上げ役をアサインしておくのが望ましい。

【プロジェクトマネジメント的には】

盛り上げ役は、システム開発プロジェクトで例えるとプロジェクト内のテックリードだ。プロマネ自身がテックリード的素養を持ち得る場合も時にはあるかもしれない。ただ自身がやったほうが効果的だと思えるタスクも、どうすればメンバーに任せられるか考えてみてほしい。幹事役が宴会の盛上げに没頭してしまった宴会の顛末を思い描いて欲しい。マネジメントにはマネジメントとしてやるべき仕事が残されている。

(12)一人で抱え込まない/抱え込ませない

幹事が万が一当日行けなくなったらどうするか?宴会中に何かトラブルが起こったら・・・幹事は常に最悪のケースを想定しておくべきである。幹事チームを組成してタスクを分担したり、自分の業務を常に記録可視化しておくことが必要だろう。

また準備を幹事に丸投げするのも大問題である。主催者や関係者は、幹事に対して定期的に準備状況を確認するなど、適切に関心を払いコミュニケーションを起こす必要がある。もちろん何か問題があれば積極的に支援することは言うまでもない。

【プロジェクトマネジメント的には】

組織内に複数のプロジェクトを継続的に持続可能な状態とするには、プロマネを組織的に支援するマネジメント機構の整備は不可欠である。PMBOKではこれをOPM(Organizational Project Management)と銘打っている。

引用:Delivering strategy|organizational project management and the strategic PMO(PMI.org)

自分の中では「組織的プロジェクトマネジメント」と銘打ち、自社での活動を通じて何らかの体系化をはかりたい。自社の取り組みについてはこちらをご覧頂ければありがたい。

最後に

以上、「幹事道」の具体的な内容と、そこから見たプロジェクトマネジメントに通じる勘所についてまとめてみた。

冒頭この記事には2つの目的があると書いた。

1つ目は「より少ない機会で「宴会幹事」の本質に到達してもらうべく、私が20年以上に渡る経験を通じて学んだ、いわば「幹事道」を伝える」ことである。他の「幹事道」を極めんとする同士からみると甘い点が多くあると思う。是非ご意見いただきたい。

2つ目は「「宴会幹事」という社会人なら1度は通るであろう身近な例を通じて、プロジェクトマネジメントに対してより多くの方に興味と理解を得てもらいたい」というものだった。さてこれはどうだったか。

自分としては今回この記事を作成して改めて確認できた。「良き幹事への道は良きプロジェクトマネージャーへの道に通じる」と。その思いが自分だけのものではなく、普段プロジェクトというものに接することが少ない方についても同様であることを祈りたい。

結果この記事を通して、プロジェクトマネジメントというものへの大まかな理解が深まって頂ければ本望である。

プロジェクトマネジメントは、プロジェクトマネージャーのみが知っていれば良い概念ではないと考えている。その理由はこちらのnoteに以前書いた。

このことはよく宴会の幹事に例えられますが、普段あまり幹事をやらない人たちが多い飲み会の幹事役は本当に大変です。ドタキャンは平気でする、遅刻は当たり前、前で誰かが挨拶中も勝手に大声でしゃべる、お金払わずに先に帰るなどなど、幹事の苦労をわかってないからできる振る舞いです。一方普段から幹事をやる人たちが参加者の飲み会は、そうした苦労が少なそうことは想像できますよね。

プロジェクトマネジメントの概念や基礎知識をメンバが理解できていない場合、極めて形式的な事務手続きとしてプロジェクトマネジメントルールが形骸化され、本来の効果を果たさなくなってしまいます。そういう意味で、プロジェクト運営効率を高めるには、PM以外のメンバもプロジェクトマネジメントを理解しておく必要があるのです。もちろん、「概念を知る」のと「実際それを回せる」には大きな差がありますし、メンバはまだ実際にそれを回せる必要はありません。ただ知っておくだけで十分に価値があるのです。

「働く」ということの定義が代わりつつある現代で、ますます多くの物事が「プロジェクト」で動いていく時代になる。「プロジェクトマネジメント」をより多くの人に伝える役割はこれからますます重要になるはずだ。

宴会幹事としての最大の楽しみは、散会した時に皆が笑顔でその余韻を楽しんでいる姿をみる時にほかならない。プロマネと通じる部分もそこかもしれない。プロジェクトに関わる全ての人が幸せになるための勘所こそが、「プロジェクトマネジメント」なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?