ソングライティング・ワークブック 第162週:Cole Porter(12)

…but how strange the change from major to minor

さよならを言うたびにちょっと死ぬ

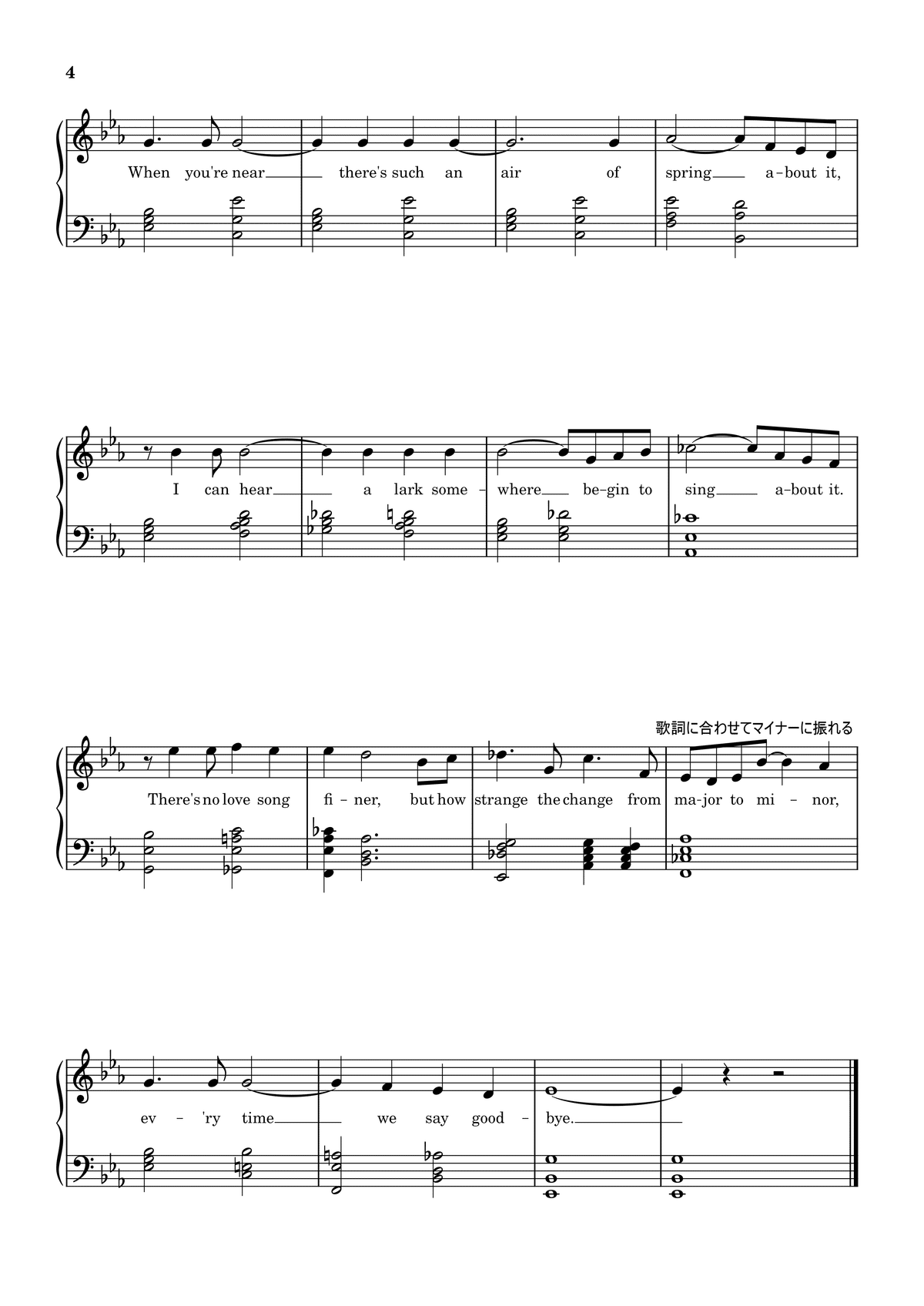

『Begin the Beguine』でも見られたように、同じキー(同主調)の中で長調と短調の間を行ったり来たりすることは、Porterにとっては常套手段と言っていい。基本的にクラシカルな長調と短調の音楽(コモンプラクティス)を書いていたから、今のポップスでよく見られるような、いろいろなモードを行ったり来たりするようなことはほとんどなかったけれど、こういう長調と短調の行き来の扱いにはそれなりにこつがいる。

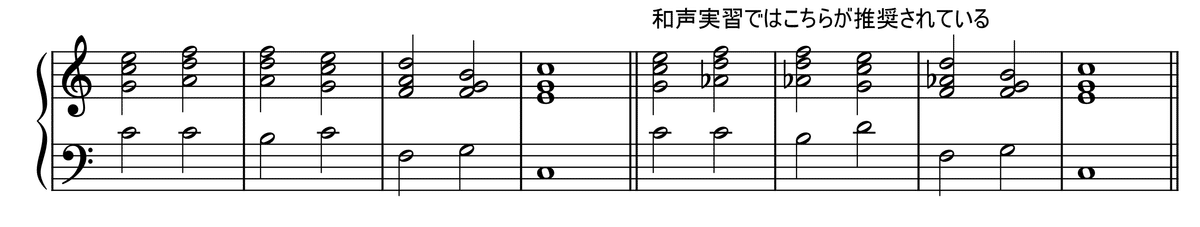

クラシカル(ロマン派は特に)のスタイルで、I(トニック)の和音はそのままメジャーだけど、サブドミナントとドミナントは同主短調のものを使うということはしょっちゅうある。和声実習ではむしろ推奨されているぐらいだ。

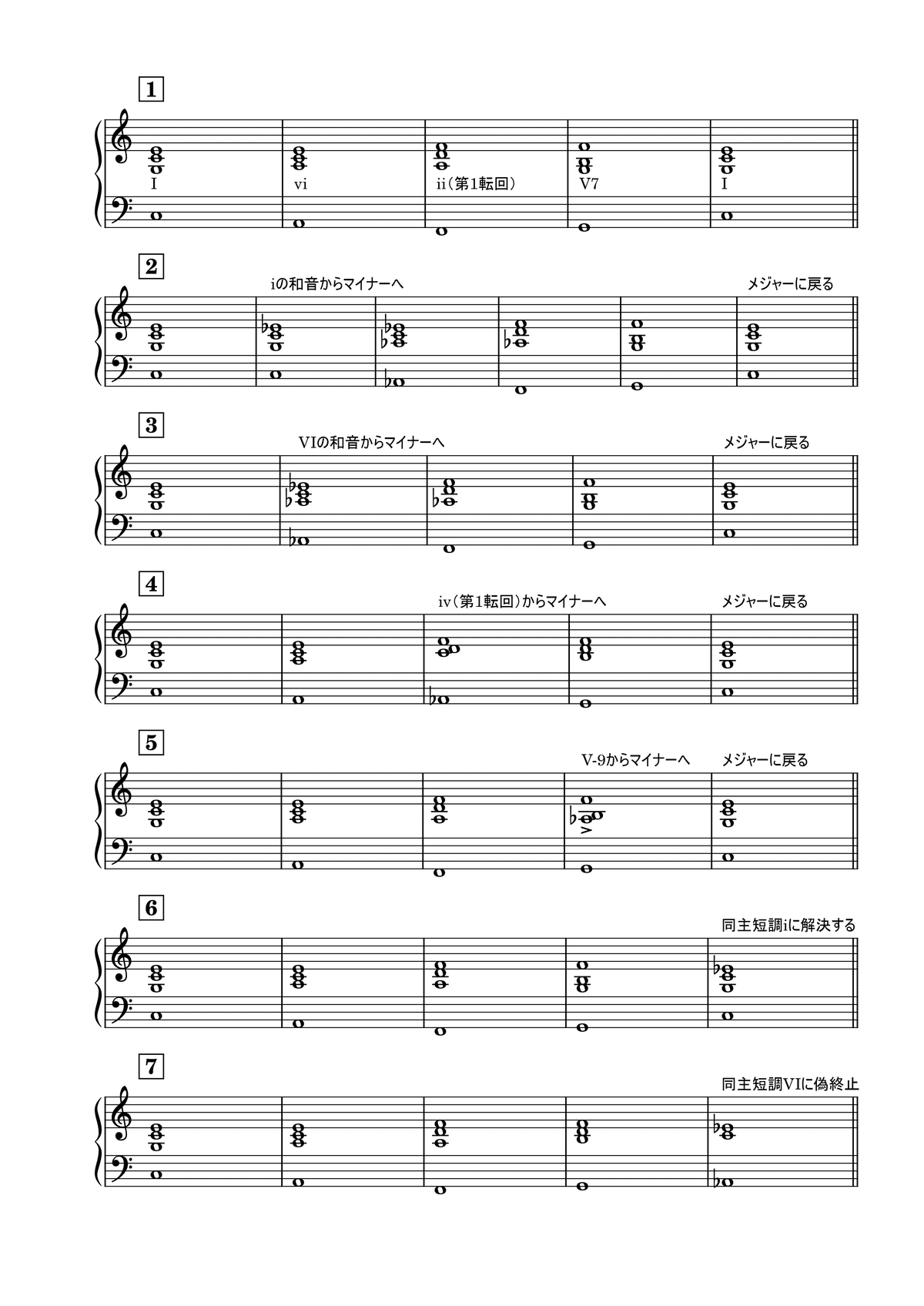

トニック-サブドミナント-ドミナント-トニックという典型的な流れにおいて、長調から短調に振れるのは比較的容易で、だいたいどこで短調に変わることもできる。下の例では1から5までは容易で、自然な流れになりやすい。6は長調で一回りして終止するときに短調になるという例だが、これはそこまでの流れ、文脈、その後どうするかなど、よく聴いて注意する必要がある。7は少しドラマチックだけど、容易といえば容易。

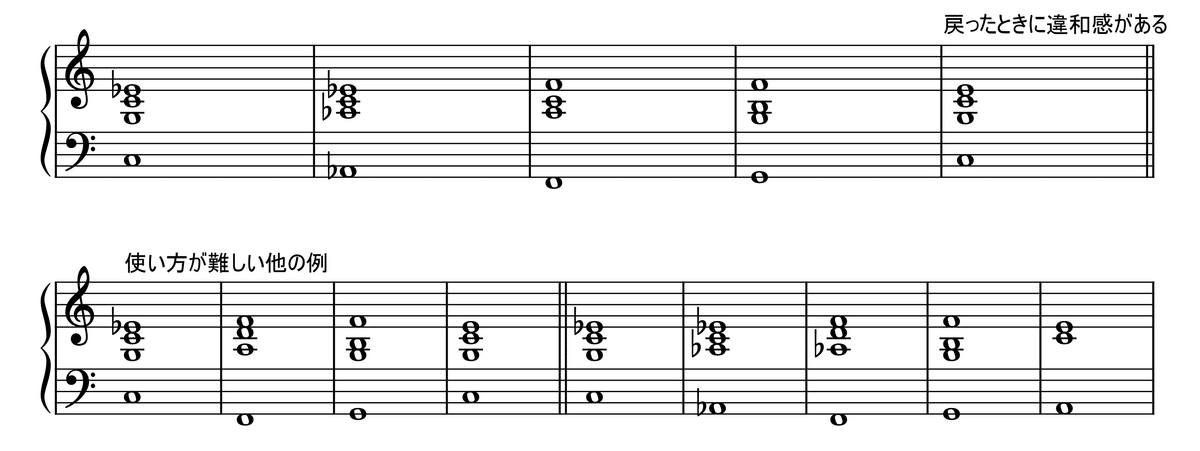

逆に短調から長調へ行くときは、Iに戻るときに長調にするのが容易で、残り(サブドミナント、ドミナントの和音で長調に入る)は注意を要する(実習では推奨されない)。

(Verse)

We love each other so deeply

That I ask this, sweetheart,

Why should we quarrel ever,

Why can't we be enough clever, never to part?

(Chorus)

Ev'ry time we say goodbye

I die a little

Ev'ry time we say goodbye

I wonder why a little

Why the Gods above me

Who must be in the know

Think so little of me

They allow you to go.

When you're near

There's such an air of spring about it

I can hear

A lark somewhere begin to sing about it

There's no love song finer,

But how strange the change from major to minor

Ev'ry time we say goodbye

『Ev'ry Time We Say Goodbye』は1944年に、『Seven Lively Arts』というレビュー(あるいはミュージカル)のために書かれた。歌はPorterが書いたがバレエのパートがあって、そちらはIgor Stravinsky(ストラビンスキー)が書いた。

演奏にはBenny Goodmanが加わり、劇場のロビーではこのためにSalvador Dali(ダリ)が描いた絵が飾られた。バレエ、オペラ、コンサート、ラジオ、絵画などの、言ってみればミクストメディアによるショーとして企画され、そのために各分野のスターたちが集められたのだけれど、評価は芳しくなかったようだ。

それでもこの歌は今もスタンダードとして歌われている。

ヴァースからうかがえるのは、喧嘩しては離れ、またくっつき、また離れるのを繰り返しているカップルの片方が相手に向かって言っているということだ。でも、この歌が人々の琴線に触れたのは、この歌が出た当時が戦時中だったことにあると言われている。多くの人が戦場に行く身近な誰かを見送ったのだ(日本ほど状況はひどくなかっただろうけれど)。

「but how strange the change from major to minor」と歌いながらコードが一時的にマイナー(同主短調のサブドミナント)になる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?