第2回 グループの編成と配置 (その1) 異質なグループ編成が基本です

協同学習では小グループでの活動を多用します。今回はグループのつくり方とグループ替え、教室内のグループ配置について考えます。なお、第1回(その6)で提出されたグループ編成上の留意点についても、第2回の対話のなかで検討することになります。

〇グループの編成

協同学習では異質なグループ編成を勧めています。性別、年齢、出身、興味関心、成績などを手がかりに、できるだけ異質なグループを作ってください。背景の異なる仲間と交流することで、自分とは違う考え方や意見、感想に触れることができ、自分とは異なる他者の存在を知ることができます。異質で多様な他者に対する理解が深まり、視野が広がります。「いじめ」の抑制にもつながります。また特別支援教育を考えるきっかけにもなります。

グループの人数は4人ないし5人を勧めています。さまざまなグループ活動を展開するうえで指導しやすい人数です。6人以上になると、どうしても手抜きをする学生が出てきます。逆に3人だと、しばしば2対1に分かれることがあります。とくに、グループ学習を導入した初期に見られやすい傾向にあります。

ただし、ここで述べていることは一般論であることに留意してください。先生方が指導している学生の状況により柔軟に変更してください。たとえば、グループでの話し合いに慣れていない場合は、仲のよい学生同士をグループにすることも一案です。また人数も最初から4・5人ではなく、2人から始めることも構いません。大切なことは、グループでの話し合いを活発にすることです。同質のグループで話し合えるようになったら異質なグループに替えたり、グループの人数を増やしたりすればいいのです。

〇グループ再編

グループ替えも同じです。何回目にグループ替えをおこなうべきだという決まりはありません。クラスの誰と一緒になっても期待されるグループ活動をスムーズに展開できる。この目標を達成するために、学生の特性とクラスの雰囲気、学習内容や進捗状況などを手がかりに適切な時期に必要な回数だけ、グループ替えをおこないます。グループ替えの予定を立てることは大切ですが、それに縛られる必要はありません。

グループ替えを問題解決に使うこともあります。基本、グループでの活動は学生に任せます。そのために人間関係がギクシャクすることもあります。原因はさまざまです。しかし、グループ活動中に教師は介入しません。学生自身に問題解決の機会を与えます。

問題の存在を認識したばあい教師がまずおこなうべきことは、クラス全体を指導することです。特定のグループの問題としてでなく、一般論として注意を促します。必要に応じて、問題解決にむけた具体的な対応策を紹介します。その対応策を学生たちがグループ活動のなかで実際に試みるように仕向け、状況の変化を観察します。

それでも問題が解決しなえれば最後の手段としてグループ替えを使います。グループ替えは強力な手段です。それだけに使うさいは、上手くいっているグループや問題が生じていないグループ、さらにはクラス全体の様子もしっかりと把握して判断すべきです。

グループ替えをおこなう場合は、その意図を学生に説明し、納得してもらいます。学生の同意があれば、グループ替えはスムーズに進みます。また、グループ替えは突然おこなうのではなく、事前に知らせ、これまでのメンバーに感謝の気持ちを伝え、別れを惜しむ機会を設けるべきです。

グループ替えに関して、学生からよく聞くコメントです。「これまで上手くいっていたグループの仲間と別れるのは淋しかったけど、新しい仲間もいい人ばかりで、これからのグループも楽しみです」。このようなコメントが得られるようになれば、クラス全体として望ましい雰囲気が醸成されているといえます。

〇グループと座席の位置

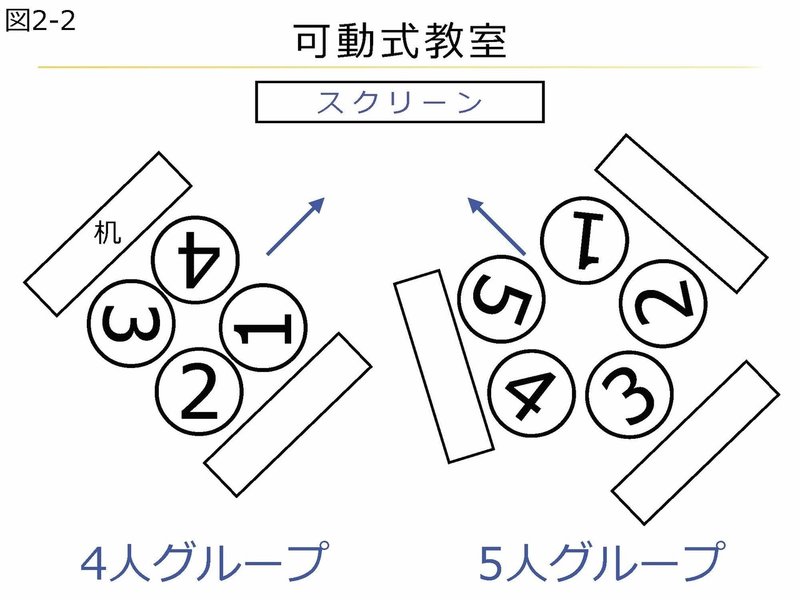

教室には大きく分けて二つのタイプがあります。固定式と可動式です。グループでの話し合いをおこなうさい可動式の方がやりやすいことは確かです。しかし、固定式でもグループ学習を実施することはできます。したがって、100名を超す多人数授業にグループ活動を導入することもできます。

どちらのタイプの教室を使うにしろ、与えられた環境をそのまま使うことはしません。授業でおこなうグループ活動の観点から教室環境を吟味し、学生の視点から活動のしやすい環境づくりを心がけます。

教室内におけるグループ配置の基本は、グループ間の距離を大きく取り、学生同士をできるだけ近づけることです。話し合うときの理想的な形は車座です。机は使わず椅子を近づけて円形に並べて座るイメージです。

固定式教室では前後2列の座席を使います。前列と後列に2名ずつ、もしくは前列2名・後列3名で座ります(図2-1)。そしてグループ活動では、前列の2名が身体ごと後ろを向き車座の配置に近づけます。

可動式教室では車座のイメージに近づけるのは簡単です。そのさい机を使うか使わないか、使うとすればどこに置くかを決めます(図2-2)。

(注意:この内容はコロナ禍以前の対面によるグループ活動を念頭においています。コロナ禍の現在、感染拡大防止の対策は欠かせません。)

〇グループとスクリーン

授業でのスライド使用を勧めています。授業内容の説明やグループ活動の指示などに効果的です。

スライドを使用するさいの留意点は、クラス全員がスクリーンの見やすい場所に見やすい姿勢で座っているか否かです。固定式教室では、スクリーンが見えにくい席があります。その付近にいるグループはより見やすい場所に移動させてください。

可動式教室で車座のイメージで座ったばあい、スクリーンを背にする学生が出てきます。そのときは、グループ活動の姿勢からスクリーンを見る姿勢にメンバー全員ができるだけスムーズに移行できるように、グループ内で座る位置を調整してください(図2−2)。

グループ内の座る位置など教師の指導が必要かと疑問に思われるかも知れません。しかし、活動性の高い授業づくりには必要です。このような小さな配慮の積み重ねとして、学生一人ひとりにとって学びやすい学習環境が創られます。

とくにグループ学習を導入した当初は留意してください。最終的には、学生自身が快適に学び合える環境づくりに主体的に取り組めるようになってほしいと思います。実際、授業のなかで指摘された点は直ぐに実践できるようになります。

*

次回は対話に参加いただいている先生方の返信をご紹介します。どのような意見・感想・質問が届くか楽しみです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?