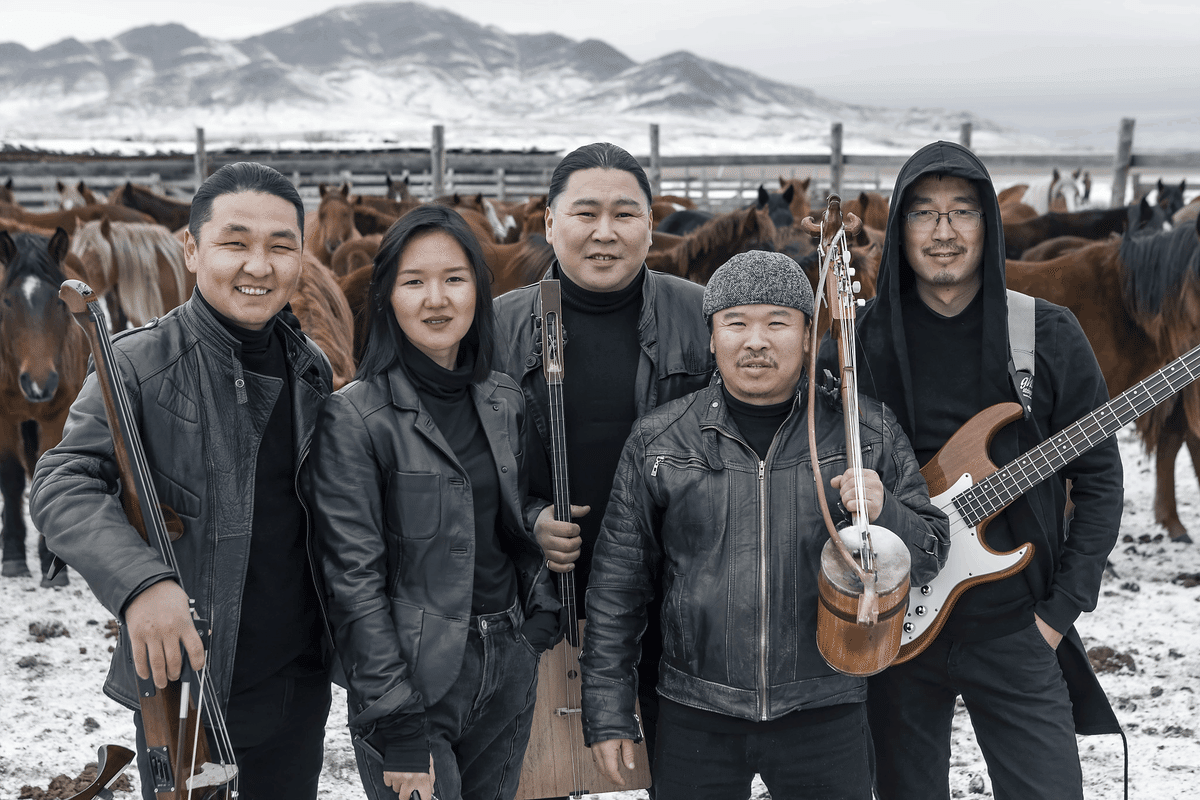

Khöömei Beat / CHANGYS BAGLAASH(2021、トゥヴァ@ロシア)

おススメ度 ★★★★★

ホーメイビートはロシア連邦を構成するトゥヴァ共和国出身の6人組のバンド。ホーメイ(喉笛)はモンゴルのイメージが強いが本場はどうもトゥヴァのようだ。以前、The HUの記事でも取り上げたがUSの盲目のギタリストがホーメイに魅せられ、本場の達人とコラボレーションをしにいく「ジンギスブルース」という映画がある。この舞台もトゥヴァだった。実際にモンゴルに行ったときにウランバートルでホーメイの舞台も見る機会があったのだが、モンゴルのホーメイはどうもトゥヴァのものとは少し違っていて、もっと単一の音階。このようにホーメイでメロディを自在に奏でる、というのはトゥヴァの方が強烈な気がする。ジンギスブルースでホーメイに魅せられた身としてはその直系、同系統の音がロックサウンドに組み合わさっている本作はまさに嗜好ど真ん中の作品。The HUや中国、内モンゴル自治区にNine Treasuresというバンドにも近いサウンドではあるが、ホーメイが前面に出ている分こちらは印象が強い。よりオーソドックスなロックサウンドというかバンドサウンドであり、別にドラムが入って構成に多少西洋的な要素が入っているだけで音楽そのものは純粋なホーメイ、トゥヴァの伝統音楽。伝統音楽を新しくリバイバルしよう、としているバンドに感じる。以前、YouTubeで見つけて衝撃的だったカザフスタンのHasSakにむしろ近いのかもしれない。ホーメイ好きなら聴くべき作品。辺境ロックとしても異境の魂、伝統、生活、風景を感じさせる最高峰の出来。使われている伝統楽器はイギル(igil)とドシプルール(doshpuluur)。僕は伝統音楽の中ではモンゴル、インド、トルコあたりの中央アジアの音像になぜか惹かれることが多いのだが、基本的にロック色があるもの(ビートがある程度強調されているもの)を好むのでこのアルバムはドンピシャ好みの音像。後半はバリエーションが増えてきて娯楽性も意識している感じがする。ちょっとニューウェーブやポストパンクっぽいところもあり(7や9)、話題性もありそう。ワールドミュージックのチャートである「TranseGrobal World Music Chart」では2021年の12月最後のチャートで1位を獲得。欧州では一定の評価を得ている様子。The HUに次いで世界進出なるか。

1. "Salgal Damchaan Khoomeiym" ★★★★★

久宝(Nine Treasures)のアコースティック版のような始まり、ややミドルテンポで、The HUのようなどっしりした感じもあるが、あくまで民族音楽寄りのフォーマット。途中からバンドは入ってきてロックサウンドになる。きちんと本格的なホーメイが入ってきてバンド名に偽りなし。素晴らしいボーカルパフォーマンス。期待以上の出来。タイトルの意味は「My Ancestor’s Khöömei」。

2. "Chaldyg-Khaya" ★★★★

ややゆったりとした、民謡のような女性ボーカルの曲。ゆるやかな舞踊を伴う謡曲といった趣。間奏部というか歌の合間に惜しみなくホーメイが出てくる。ホーメイファン満悦の出来。

3. "Dembildey" ★★★★☆

こちらは1曲目に戻ったような軽快さのあるビートだが少し手数は間引かれている。お、予想と違う軽やかな節回しのボーカル。高音の民族的歌唱による男声ボーカルと低音ホーメイの組み合わせ。ジンギスブルースを思い出す組み合わせ。

4. "Chovulannyg Kizhi Tolu" ★★★★

英語だと「Bitter Human Fate」らしい。ほろ苦い人間の運命、か。ゆったりとしたリズムで揺れるような男声の謡曲。弦楽器、二胡だろうか、の響きが大陸的で雄大。

5. "Traditional Tuvan Khoomei" ★★★★☆

これは民謡、伝承曲だな。ジンギスブルースでも謡われていた気がする。この人のホーメイは音がクリアで素晴らしい。

6. "Khemchiim" ★★★★

これはややロック色が強い、プログレ的な変拍子感がある曲。リズムだけなら最近のPFM(イタリアのベテランプログレバンド)を連想する。歌い方や節回しは今まで通りトゥヴァ伝統音楽。

7. "Kochegar" ★★★★☆

後半はジャズロック色というかプログレロック色が強まる。歌唱、ホーメイももちろん出てくるがバンドアンサンブルが前面に出てくるためだろう。リズムアレンジも凝ってくる。リフのようなフレーズが繰り返され、ミニマルなロックサウンド、ポストパンク的なサウンドとも言える。

8. "Kara-Daglar" ★★★★

弦楽器のドローン音に合わせてボーカルが歌い上げる。讃美歌というか祈りの歌、儀式歌のような響き。これは純粋な伝統音楽寄りのサウンド。凛とした空気感がある。

9. "Dorug-Daiym" ★★★★☆

前曲からうってかわってビートが強調されている、ポストパンク的なちょっとひねったビート。面白いサウンド。ポストパンクmeetsホーメイというのは新しい。メタルはすでに先を越されているが、こうしたバンドサウンド、ニューウェーブやポストパンク的な音像はまだないし、ちょうど現在のロンドンシーンとも連動しているんじゃなかろうか。The HUに次いで世界に飛び出せると面白いのだが。まだワールドミュージックの範疇だが、ワールドミュージックのチャートでは1位を獲得するなどコアな層にはリーチしている様子。

10. "Changys Baglaash" ★★★★★

最後はどっしりとしたスローテンポのビート。それほど音圧があるわけではないのだけれどどこか地響き的な迫力がある。同時に哀愁、郷愁も感じさせるところがあり、遊牧民の移動、群れでの移動を想起しているのかもしれない。間奏はポストロック的な音像も出てくる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?