浮世絵の摺実演を見学

「浮世絵の摺実演」を見る機会がありました。

場所 山口県立萩美術館 日時2023/3/11、13時〜

浮世絵の制作は、版元、絵師、彫師、摺師の完全分業制。

今回実演があったのは摺師(すりし)の仕事です。

実演者は、アダチ伝統木版画技術保存財団(東京都新宿区下落合) 所属

摺師:長沼翔太氏、解説:田崎正志氏

写真のような道具の配置で普段仕事をなさっているとのこと。

摺師は江戸時代からこのスタイルで作業をしているそうです。

摺師の正面にあるのが擦り台。手前が少し高くなるよう物が噛ませてあり力を込めて擦りが出来るようになっています。

🔸このあぐらのような姿勢で、1日8時間作業を行います。

この姿勢を長時間続けられるかどうかも、摺師の適性の一つだそうです。

まず、擦り台の上に版板をおく。

筆でチョンチョンと水を置いていく。

次に絵の具を同じように数カ所にチョンチョンと置いていく。

それをブラシでクルクル回しながら満遍なく版板の上に塗り広げる

刷毛ブラシは馬毛。摺師がサメ皮でおろして毛先を薄く割って絵の具がのりやすいようにする

絵の具に浸かっている「溶き棒」も手作り。

🔸絵の具はけっこう水分が多くて、ブラシで伸ばしたときに、版板に吸い込まれていくように見えました。

どれだけの量の色がのっているのか、均一になっているのか、素人目には全然わかりませんでした。

その上に、和紙をのせる。

紙の上をバレンで摺る。バレンを細かく動かしながら、左から右へ少しづつ移動させる。木目が横に走っているため、横方向に移動するように擦る。

🔸シュッシュッシュと音がして腕に体重をかけて力を込めて擦っている印象。

バレンは、竹の繊維を編んで紐状にしたものを円盤状にクルクル巻いてその外側を竹の皮で包んでいる。小中学の教材で使うものとは大きさも厚みも違いました。

擦り台の奥正面の台 (この写真では完成された絵が置いてある) に、これから摺る紙が重ねて置かれてあり、左側に摺り上がった紙を置く。間に一枚白い紙を挟んで重ねていく。

版板を取り替えて、摺る色を変える。同じ作業をするが、版板によって凸面の面積と形が異なるので、摺り方を微妙に変えている。

浮世絵はどれも、一枚目は輪郭線が擦られて、2回目以降にはその内側に色が一色ずつ入っていく。

一枚目を主版といって、これが一番重要。2枚目以降の版板は、色版という。

版板には「見当」とよばれる小さな目印が右端と左端に、彫師によって付けてある。ここに紙を合わせて置くことによって、版板を換えて色を重ねていっても、輪郭線からずれることはない。摺師が版木の反りや伸縮を見極めて、色のズレが起こらないように、見当ノミと呼ばれる刃物で少しづつ彫って見当を微調節していく。

見当ノミは摺師が使用する唯一の刃物。

🔸板木の凸になっている部分に絵の具をのせて、それを紙にうつすわけですが、余計なところに色がつかないのが、見ていてとても不思議〜!でした。

そこは、絵の具の水分量の調節、水分を含んで波打つ紙を平らに保つ工夫、バレンの選択と動かし方などの技術が必要とのことでした。

絵の具の水分量の加減は、決まったレシピはなく、版木の状態や空気の乾燥状態によって変えるとか。この辺りは、経験が物を言うのでしょう。

摺師は一人前になるのに5年かかると言われているそうです。

🔸とくに摺師の腕の見せ所と言われるのが、「ぼかし」の技術だそうです。

版板に絵の具をのせる段階で水分量の調節とブラシにより色のグラデーションを作り、それを紙に摺るということでした。

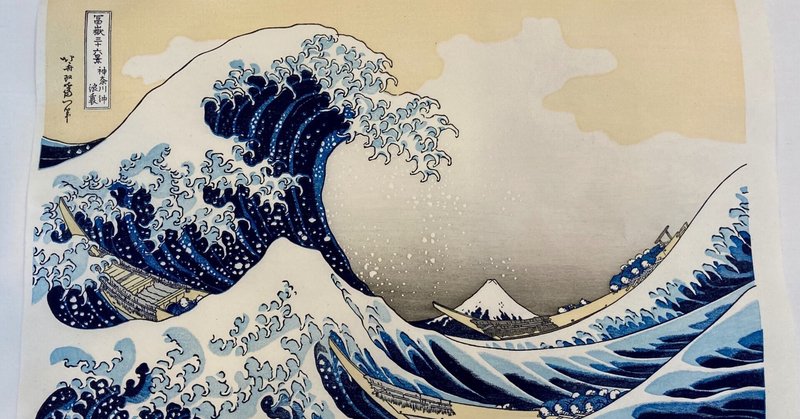

「神奈川沖浪裏」では、薄い水色のボカシと墨色のボカシが二重に摺られていました。

🔸私の隣にいた女性が、「私は少し版画をやるのですけど、細かい部分よりも広い所を同じような濃さの色で摺るのが本当に難しいんですよ。ボカシをどうやってやるのか、今日見てよく分かりました。」と感心したように言われていました。

紙はコウゾ100%の手漉き越前和紙。コウゾから出来た和紙は繊維が長く丈夫なのが特徴。何色も色を重ねても破れない。

また、絵の具や墨が紙の表面ではなく深部に浸透するので、独特の発色が生まれる。板木の材質は山桜。江戸時代から山桜が使われている。

硬いため、摩耗しにくく版木に適している。墨は書道用の墨を2、3ヶ月水につけて、膠成分を抜いたものを使う。絵の具の調整も摺師の仕事。

江戸時代では初回に擦るのは200枚と言われている。

現在では100枚を摺ることが多い。

その場合、摺師へは100枚プラス予備10枚の紙が渡される。10枚で色や見当の調整を行う。

🔸熟練した摺師では、5枚くらいで調整が完了して、100枚プラス5枚を売り物にすることが出来るそうです。浮世絵はあくまで商品。出来上がりにバラツキがあっては売り物にならない、ということで、見本摺りと完全に同じものを摺ることが求められる。

また高価であると売れないので、材料費と摺師の手間賃を抑えるために、版板の枚数は必要最小限になっている。「神奈川沖浪裏」では5枚。色版は4枚を両面彫って8版にしている。

この時、一つの版板で2色摺れるように彫る部分を考えたり、時間が経って板が反ることを極力少なくするように、裏表の版の組み合わせを考えるのは、彫師だそうです。江戸時代の版元はプロデューサー。「こういう絵を作ったら売れる!」と考えて企画、制作全般を統括し、販売する。絵師は、版元から依頼を受けて企画に沿った絵を描く。まず版下絵とよばれる輪郭線のみを描く。お上の検閲を通ったら版下絵が彫師の元へ届けられる。彫師はそれを元に版木に彫り、墨摺りを作成して絵師の元へ戻す。絵師と版元が相談して色指定を行う。それを元に彫師が版板を彫る。摺師が見本摺りを作る。版元のOKが出たら初摺りを摺る。

🔸彫師一人に摺師三人が製作にちょうど良い人数だとか。

🔸どこを残してどこを「攫う(さらう)」のか…、完成図を予想しての細かい色指定、とても頭を使いそうです。

「表面を触ってみてください、絵の具が紙に染み込んでいるので指が汚れません」という解説の言葉通り、紙の表面はややしっとりしているものの、ベタベタした感じはしませんでした。

🔸解説と摺師のお二人、20歳代かな? せいぜい30歳くらいにお見受けしました。お二人とも慣れた様子でサラサラと実演して下さって、若者が伝統美術の世界に身を置き、技術を受け継いでいて頼もしい!と感じました。

読んで頂いてありがとうございます。サポートは、次の記事を書くための資料や交通費に充てる予定です。