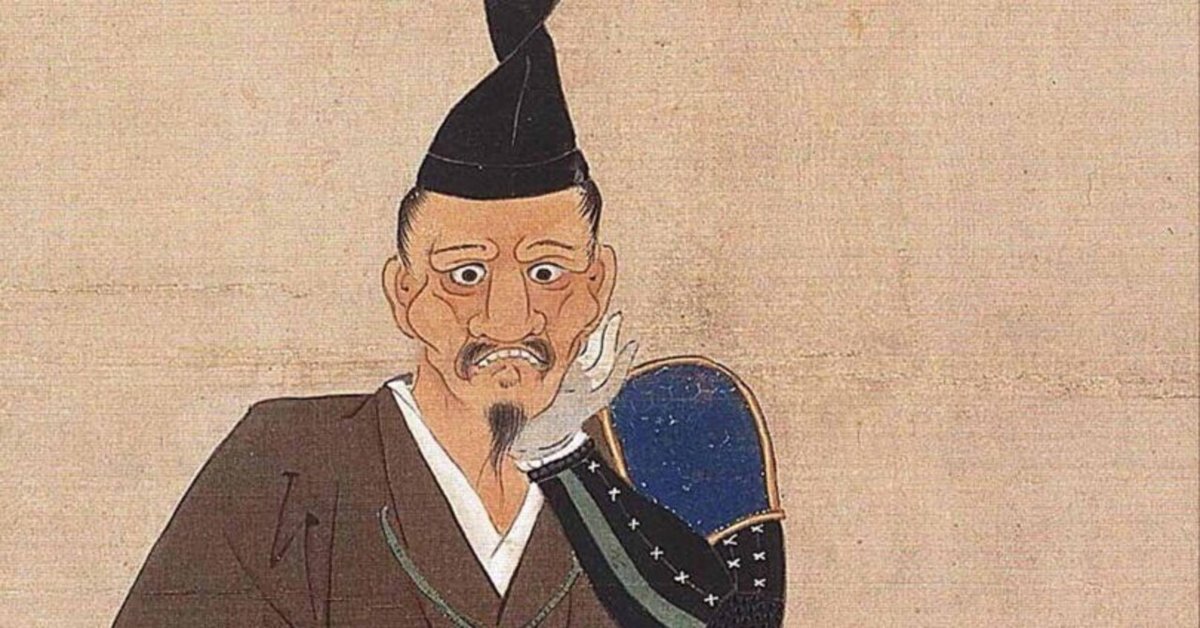

徳川家康三方ヶ原戦役画像(しかみ像)について

「しかみ像」と呼ばれる肖像画がある。この、顔をしかめた肖像画は、正式には徳川家康三方ヶ原戦役画像といい、家康が戒めとして三方ヶ原の戦いで敗北した姿を描かせたとされる。

ただ、この像を三方ヶ原の戦いと関連付ける説は昭和に入ってから流布したもので、その源流は明治43年が初出と新しい。

実のところ、この画像、三方ヶ原の戦い直後に描かれたという「史料的根拠」はない。まず、本画像は、18世紀の後半に、尾張徳川家当主(宗睦)の養子となった治行の妻・従姫(紀州徳川宗将の娘)の婚礼道具の一つとして、紀州徳川家から尾張徳川家に持ち込まれたものであった。従姫が死去した翌年(1805)に、家康の遺品や関連物品を納める「御清御長持」が追納されるのだが、その際の記録には「東照宮(家康)尊影」とのみあり、三方ヶ原の戦いに関連するものとも、何とも書かれていない。「御清御長持」は明治維新後、名古屋東照宮に保管されていたが、尾張徳川家に返され、明治13年(1880)には財産目録「御器物目録」が作成された。そこには、本画像は「東照宮尊影」とされつつも「長篠戦役陣中小具足着用之像」との追記があるのだ。ただ、この肖像画が長篠合戦と結びつけられた経緯も不明である。

この像については、顔をしかめているのではなく明王のような憤怒相を表しているもので、ポーズは弥勒菩薩に倣ったものとする意見があり、武神として礼拝するために描かれたとする説が学界では定説になりつつあるようだ。

ここまでは、この肖像画が徳川家康を描いたものという前提で話してきた。ただ、現在残る他の家康の肖像画と比較すると不自然な点が多い。輪郭がまったく似ていないのである。顔立ちは年齢や体型によって変化するが、骨格は変化しない。そう思ってこの肖像画を見ると、明らかに家康ではない。

番組名を忘れたが、とある歴史番組で、この像の顔を「むしろ秀吉に似ている」と言った出演者がいた。そう言われると豊臣秀吉に似ている気がする。この骨格に基づいた研究はまだ行われていないようだが、今後の研究次第ではこの像が徳川家康を描いたものかどうかという点が大いに揺らぐ可能性がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?