雑誌を作っていたころ027

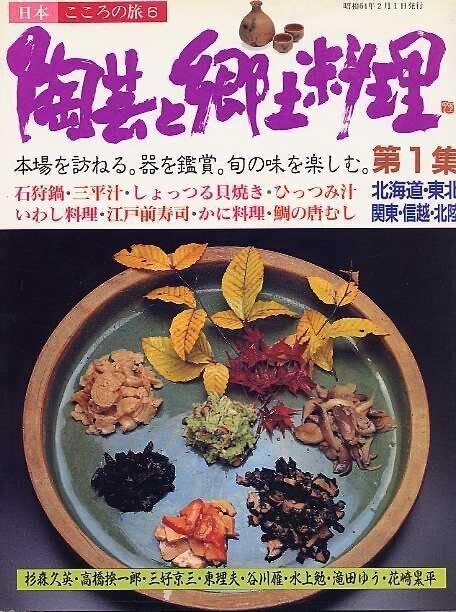

「陶芸と郷土料理」

自分の好きなテーマに固執する青人社社長と、売れ行き第一に考える学研販売局の確執は、号を追うごとにエスカレートした。

というか、実質的に編集プロダクションでしかない青人社が、リスクを取って販売を担当している学研に盾突くというのが、そもそも理に適っていないのだった。

社長は「次は郷土料理をやりなさい」と言い、つい最近、郷土料理の豪華全集を出して苦戦していた学研販売局は、「冗談じゃない」と息巻く。間に入ってぼくは、「陶芸と郷土料理」という折衷案を出し、なんとかゴーサインをもらうことができた。陶芸を特集した号は、過去に好成績を収めていたため、学研も賛成してくれたのだ。

この特集は、全国を3つに分けて、3冊で完結するようにした。1冊で全国を網羅すると取材コストがかかりすぎて、しかも内容が薄くなると考えたからだ。それに、毎回テーマがなかなか決まらないために取材期間がタイトになり、スタッフもみな疲弊していた。3分冊という形にすれば、少なくとも第2集と第3集はゆったりしたスケジュールで作れる。一気にまとめて作れば、休みも取れるかもしれない。

のちに映画の「ロード・オブ・ザ・リング」が同じ手法で3部作を完成させたが、スポンサーさえ口説き落とせれば、この方法は大作を製作するときに有効なのだ。

取材はいつものように、スタッフを4班に分けて送り出すことからスタートした。カメラマンも編集者ももう慣れているので、多くを指示する必要はない。ぼくは今回、東京に残って第2集と第3集の準備をすることにした。

この号から編集部に新人が入ってきた。学研広告部から「あの雑誌がやりたい」と出向でやってきた大迫倫子である。薩摩焼の人間国宝の娘で、気の強い大酒飲みだった。

彼女については、おもしろいエピソードがある。エッセイの筆者を探させたら、とても頼めそうもない有名人の売れっ子ばかりをリストアップしてきたので、これも勉強だと思って「頼んでみな」と言ったら、片端からOKを取ってしまったのだ。

一番驚いたのは、水上勉氏の承諾を電話一本で取ったこと。「君は知り合いの作家と同姓同名なんだね」と気に入られ、わずか2週間先の〆切を承諾してもらったのだ。おまけに「先生のお名前、なんとお読みするのですか」と、こちらの心臓が潰れるような質問をしたあげく、「みずかみ・つとむ」という意外な答えを引き出した。

「みなかみ・べん」と表記されても、いちいち訂正するのが面倒なので放っておいたそうだ。強心臓は何かにつけて得である。ちなみに彼女は、水上勉氏の作品をひとつも読んだことがなかったのだが、それは後で知った。最初から知っていたら、絶対に電話などさせなかっただろう。

この号は、北海道・東北・関東・信越・北陸が1冊にまとまっている。郷土料理で全国を3分冊にするなら、こういう編成にはならなかったと思うが、陶芸の窯場を紹介する必要があるので、関東以北がまとめられてしまったのだ。おかげでこの第1集は、うまそうなものがてんこ盛りである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?