新入社員や求職者の重視する雇用管理の取組(令和元年版「労働経済の分析」より)

本日は、新入社員や求職者の重視する雇用管理の取組について紹介します。

以下、特記するものを除き、令和元年版労働経済の分析からの引用またはキャプチャーです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●新入社員や求職者は能力開発機会などを重視

離職率は、入社後数年の間は高いことが知られているが、ここでは新入社員の定着率についてみていく。

第2-(2)-22図の左図により、新入社員の入社3年後又は入社7年後の定着率が上昇した企業における雇用管理の項目ごとの実施率をみると、入社3年後と入社7年後のいずれにおいても「能力・成果等に見合った昇進や賃金アップ」「有給休暇の取得促進」「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」などが高くなっており、離職率が低下した企業における雇用管理の項目ごとの実施率と同じ傾向を示している。

第2-(2)-22図の右図により、雇用管理の項目ごとに実施企業のうち定着率が上昇した企業の割合と未実施企業のうち定着率が上昇した企業の割合の差をみると、入社3年後と入社7年後のいずれにおいても「能力・成果等に見合った昇進や賃金アップ」「能力開発機会の充実や従業員の自己啓発への支援」「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」などが大きくなっていることが分かる。

このことから、新入社員の定着率向上のためには、能力・成果等に見合った昇進や昇給、能力開発機会や自己啓発への支援などがより重要であると考えられる。また、入社3年後の定着率上昇企業と入社7年後の定着率上昇企業を比較すると、入社7年後の定着率上昇企業では「経営戦略情報、部門・職場での目標の共有化、浸透促進」の実施率が高くなっており、新入社員の一層の定着を図るためには、企業の経営方針や部門・職場での目標を共有する等の取組が有用である可能性が示唆される。

第2-(2)-23図の左上図及び左下図により、新入社員の定着率が上昇した企業におけるワーク・ライフ・バランスを推進するための取組の実施率をみると、入社3年後と入社7年後のいずれにおいても「休暇・急な早退等を申請しやすい職場雰囲気の醸成」が最も高く、次いで「長時間勤務労働者やその上司等に対する指導・助言」「業務プロセスの見直し」などが高くなっていることが分かる。

第2-(2)-23図の右上図及び右下図により、ワーク・ライフ・バランスを推進するための取組ごとに、実施企業のうち定着率が上昇した企業の割合と未実施企業のうち定着率が上昇した企業の割合の差をみると、「休暇・急な早退等が必要な際、従業員間で融通し合えるよう、十分な人員数を配置」「業務プロセスの見直し」などで大きくなっていることが分かる。

次に、求人募集の充足率についてみていく。

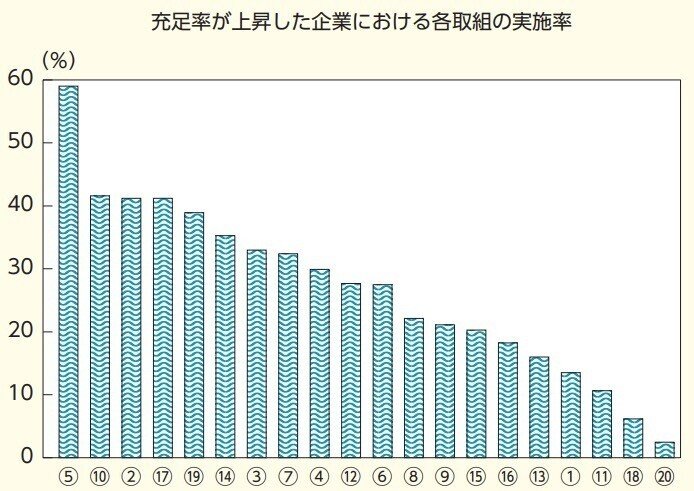

第2-(2)-24図の左図により、求人を募集した際の充足率が上昇した企業における雇用管理の項目ごとの実施率をみると、「能力・成果等に見合った昇進や賃金アップ」が高くなっており、次いで「有給休暇の取得促進」「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」などが高くなっていることが分かる。

第2-(2)-24図の右図により、雇用管理の項目ごとに実施企業のうち求人募集の充足率が上昇した企業の割合と未実施企業のうち求人募集の充足率が上昇した企業の割合の差をみると、「経営戦略情報、部門・職場での目標の共有化、浸透促進」「能力開発機会の充実や従業員の自己啓発への支援」「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」などが大きくなっており、企業の経営方針や部門・職場での目標の共有、職場の円滑なコミュニケーション、能力開発機会の拡充等の取組が労働市場からの人材確保のためにも有用である可能性が示唆される。

第2-(2)-25図の左図により、求人を募集した際の充足率が上昇した企業におけるワーク・ライフ・バランスを推進するための取組の実施率をみると、「休暇・急な早退等を申請しやすい職場雰囲気の醸成」が高くなっており、次いで「長時間勤務労働者やその上司等に対する指導・助言」「業務プロセスの見直し」「時間単位、半日単位など柔軟な有給取得制度の導入・推

進」などが高くなっていることが分かる。

第2-(2)-25図の右図により、ワーク・ライフ・バランスを推進するための取組ごとに実施企業のうち求人募集の充足率が上昇した企業の割合と未実施企業のうち求人募集の充足率が上昇した企業の割合の差をみると、実施率は低いものの「テレワーク等の柔軟な働き方の導入・推進」「残業させず、有給休暇取得を促す上司が評価されるような仕組みを導入する」が大きく、続いて「休暇・急な早退等が必要な際、従業員間で融通し合えるよう、十分な人員数を配置」等が大きくなっており、テレワーク等の柔軟な働き方や長時間労働の是正、休暇を取りやすい環境整備等の取組が労働市場からの人材確保のためにも有用である可能性が示唆される。

最後に、企業と従業員間のキャリア展望や働き方の希望についての意思疎通の状況と、定着率及び従業員間のコミュニケーションの変化との関係をみてみる。

第2-(2)-26図により、企業と従業員間のキャリア展望や働き方の希望についての意思疎通と、定着率及び従業員間のコミュニケーションの変化との関係をみると、様々なライフステージの変化に応じて、今後のキャリア展望や働き方への希望について、従業員と意思疎通が出来ている企業は、出来ていない企業に比べ、離職者が減少し、定着率が上昇していることが分かる。また、職場の雰囲気が明るくなり、従業員間のコミュニケーションが活発化していることも分かる。このことから、企業と従業員間の意思疎通を丁寧に図ることにより、人手不足による影響を緩和することができる可能性が示唆される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新入社員の定着率が上昇した企業における雇用管理の項目ごとの実施率上位は、次の通りです。

「能力・成果等に見合った昇進や賃金アップ」

「有給休暇の取得促進」

「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」

離職率が低下した企業における雇用管理の項目ごとの実施率と同じです。

離職率の低い企業は、新入社員の定着率も高いと言えそうです。

定着率上昇企業の入社3年後と7年後の回答を比較すると、

「経営戦略情報、部門・職場での目標の共有化、浸透促進」

の実施率に差があります。

入社から年次が経つにつれて、会社の将来について見えるかどうかが定着率に関わってくることが推測されます。

ワーク・ライフ・バランスの取り組みに関しても、離職率と同様の傾向がみられます。

さらに、求人を募集した際の充足率が上昇した企業における雇用管理や、ワーク・ライフ・バランスの取り組みに関しても、同様の傾向です。

「働きやすさ」「離職率」「新入社員の定着率」「求人募集の充足率」全てにおいて、きちんと取り組んでいる企業には良い結果が出る。

企業の根本は人です。

当たり前のことではありますが、きちんと受け止め、努力を続けなければなりません。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan