鷗外さんの小倉日記㉖二人の弟

(八月)

二十一日。雨數ゝ至る。 晩貴志典正の女の葬を送りて東岸寺に至る。貴志は第十二旅團副官なり。

二十二日。午時雷雨。弟篤次郎書を寄せて曰く。酒井榮次といふものあり。東京大學法醫學教室の助手たり。 水沫集等を嗜み讀めり。 別紙に数條を記して疑を質す云ゝと。乃ち書を修めてこれに答ふ。

21日 時々雨。「数々」とはしばしば又はたびたびという意味。

夜、第12旅団副官•貴志典正の娘の葬儀で東岸寺に行く。

貴志典正は和歌山県出身、こののち明治36年に熊本連隊区司令官。

明治37年10月、清国盛京省柳塘構の病院で銃創により戦死しました。

盛京とは、清国が北京に遷都する前の首都で、現在の瀋陽、かつて奉天と呼ばれました。

明治18年に小倉城松の丸跡に開設された歩兵第12旅団は第14連隊と福岡の歩兵第24連隊を管轄しました。門柱が今も残っています。

東岸寺は西山浄土宗のお寺。

常盤橋の東側、高浜の岸際(旧船頭町大坂屋善助宅跡)にあったため、「東岸寺」と名付けられたと言われています。

細川忠興が小倉城築城の際、米町(現在のセントシティの隣、平和通りあたり)に移転、1725(享保10)年、京町からの火災により炎上し、鐘楼門を残して古器物、古文書等全て灰塵となってしまいました。1753(宝暦3)年に再建されましたが、1959(昭和34)年、小倉駅の浅野町移転に伴い、今の小倉北区片野に移転しました。

身替り地蔵で有名です。

1680(延宝8)年に建立されたもので、小笠原藩士の妻が、毎晩この地蔵尊に参詣するのを、不義と勘違いした夫が、妻がお参りを終え寺門から出てきたところを、袈裟懸けに斬ってしまいました。しかし家に帰ってみると斬ったはずの妻がいました。驚いた夫が再び門前に戻ると、真っ赤な血が流れており、あとを辿ると斜めに切られた傷のある地蔵がおり、そこから血が流れていたという話から、身替り地蔵と云われています。

東岸寺は、1880(明治13)年、商工会議所の前身、商法会議所が設置された所です。初代会頭は中原嘉左右でした。

第12旅団は、現在の小倉城松の丸にありました。

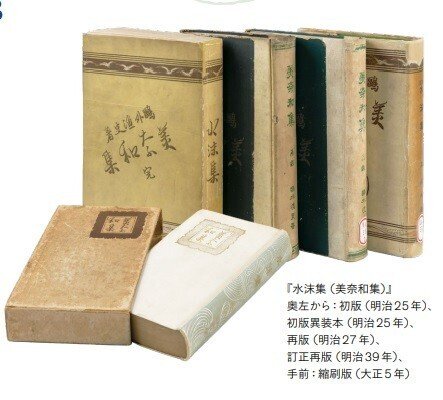

22日昼時に雷雨。次弟の篤次郎から手紙が来ました。東京大学の法医学教室助手の酒井栄次という鷗外さんの「水沫集(みなわしゅう)」を愛好する人から質問が来ているというものでした。

「水沫集」は小説『舞姫』『うたかたの記』『文づかひ』のドイツ3部作をはじめ、14篇の翻訳小説、2篇の翻訳戯曲、友人らと共訳した訳詩集『於母影』などが収録されており、鷗外さん自身の手によって編まれた600ページを超える大冊です。

鷗外さんはこれらの質問に丁寧に手紙で答えました。

二十三日。始て晴る。金子再び至る。

二十四日。 家書於菟が病後始て校に上りしを報す。

二十六日。金子琉球人安仁屋政修を伴ひて至る。 安仁屋は長崎の學校に在るものにして、放學のために此に来れりと云ふ。

二十七日。篤次郎の書を得て、米原綱善訴訟の事を詳悉す。 肥前の國に立戸山といふあり。 殿村某これを買ふことを約す。其價二千二百圓にして、證書中違約するときは金二千圓を辨償する條あり。 米原は殿村の金主たり。著名者の請ふに任せて證書に加筆し、期限時日を註す。山を賣るもの違約し、殿村その財産を差押へしむ。賣山者米原を告訴す。濱田廣嶋の法廷皆米原を罪す。米原將に大審院に訴へんとす。篤次郎岡崎正也、高木益太郎に請ひて辯護せしむと云ふ。又母の書に、潤三郎と米原氏静との婚期を問ふ條あり。書を裁して答ふ。

23日、晴れ。金子牧師が再訪。

24日、息子の於菟(おと)の病が癒えて学校に行き始めたとの、家からの手紙が届いた。

鷗外さんは最初の妻赤松登志子との子、於菟のことをいつも気にしていましたので、安心したことでしょう。

26日、金子牧師が安仁屋政修という沖縄の人と尋ねてきました。

安仁屋政修は沖縄県豊見城市出身、長崎に住んでいましたが、1901(明治34)年4月3日、琉球新報通信員として渡米しました。安仁屋はスタンフォード大を中退、1944(昭和 19年)1月、収容所で死去。

安仁屋も金子と同様、キリスト教信者のようです。

27日、弟・篤次郎の手紙で、旧師•米原綱善の訴訟の詳しい内容が判明しました。

それによると、

肥前の立戸山というところを殿村某が2200円で買うことを約束、証書には違約すると2000円弁償するとなっていました。ところが、山を売るものが違約、殿村は差し押さえたが米原は金主だったため、証書を変造したとして賣山者に告訴された。

濱田、広島の裁判所で米原は有罪になったので、篤次郎は弁護を岡崎正也、高木益太郎に依頼し、これを不服として大審院に訴えた

という内容でした。

また、母・峰子の手紙には、もう一人の弟・潤三郎と米原綱善の娘・静との結婚の日取りを尋ねる下りがありました。

次弟・篤次郎は「三木武二」のペンネームで劇評家として活躍、兄鷗外さんと同じく、東京大学医学部卒、日本橋で内科医院を開業しました。雑誌「歌舞伎」を創刊した一人です。

鷗外さんが「敏捷(びんしょう)」と形容する篤次郎は、兄と共に西洋詩や演劇論を翻訳し、兄主宰の雑誌「しがらみ草紙」「めさまし草」などの編集にも関わりました。また、歌舞伎の型などを研究、歌舞伎批評に客観的な基準を確立した人物として有名です。1908(明治41)年1月10日、40歳の若さで死去。

末弟・潤三郎は1905(明治38)年早稲田大学を卒業後、東京帝国大学資料編纂掛に就職。その後、京都府立図書館、東京帝国大学伝染病研究所等に勤務。鷗外さんの史伝『伊澤蘭軒』『北條霞亭』などにおいて、鷗外さんの依頼を受け、史料蒐集や調査を引き受けました。また、鷗外さんの業績を後世に残すため、全集や評伝の刊行に努めました。1944(昭和19)年死去。

二人とも鷗外さんの良き協力者であり理解者でした。

#森鷗外 #小倉日記 #三木竹二 #森潤三郎 #北九州 #小倉 #米原綱善 #歌舞伎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?