スプレッドシートでグラフを自動作成~理科の授業における一人一台端末の活用

4年生理科「水のすがたの変化」実験記録シートです。

リンクをクリックすると、ファイルをコピーできます。

コピーしたファイルはあなたのものです。そのまま使ってもいいですし、学級の児童の実態に合わせてカスタマイズしてもいいです。また、ご自身の練習用としてあれこれ試すのも大切なことです。ぜひ、子どもたちのために活用してください。

何かあればフィードバックをもらえるとうれしいです。

4年生理科「水のすがたの変化」の実験時に使用したスプレッドシートです。ぜひ使ってみてください。使い方を順を追って説明します。

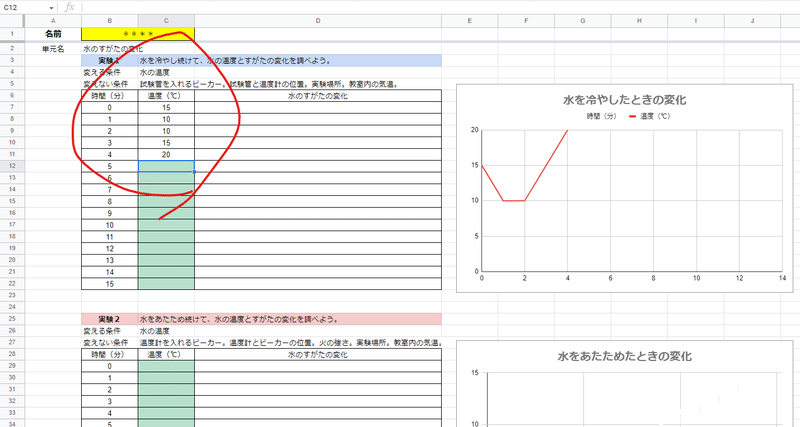

まず、ファイルを開きましょう。以下の画面が表示されます。授業では黄色に色付けをしたセルには名前を入力させました。

クラスルームで一人一人にコピーを配布すると提出されたファイルには自動で名前が付きますが、私はこれを印刷してノートに貼り付けるということを行いました。名前があると印刷したファイルを配りやすいのでこの設定としています。ICTは積極的に使う方ですが、児童の実態から全てをICTでとはしていません。

次に、赤丸で囲った箇所に試験管の温度を入力させます。最初の温度を「C7」に入力させたら半角か全角かを確認しましょう。全角だと数字として認識されないのでグラフが作成されません。その後は、1分、2分…とC8、C9…に時間ごとの温度を入力させていきます。

すると、入力された温度が右のスペースにグラフとして表示されます。シンプルな仕組みなのですが、職員室の先生方と話していると、「Excelとスプレッドシート」の違いで戸惑ったり、「子どもには子ども向けのアプリ」mのような妙なこだわりからスプレッドシートを活用しない、させない人が多いようです。使ってみるとそんなことはないので、まずは触ってほしいです。その思いから、コピーを配布しています。

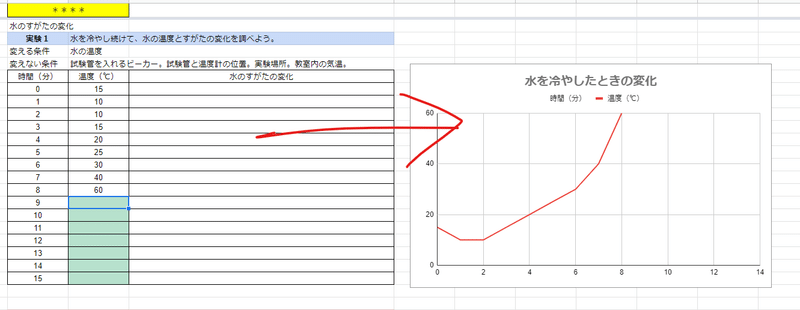

さて、この実験は「水を冷やす」と「水をあたためる」2つのやり方で変化を確かめる実験です。先ほどの場所から画面を下にスクロールするともう一つの実験を入力する場所があり、同様の方法でグラフを作ることができます。ここまで来て、冷やすところで温度を上げて数字を入力したことに気づきました(笑)。まあ、イメージを伝えることが目的なので、直しません(苦笑)。みなさんは間違えないように使ってください。

授業では二つの実験結果がシートに整理されますので、それを印刷して気づいたことや考えたことを話し合わせ、考察を書かせました。考察部分とシートがそろっていた方がよいと考えたので、印刷をしたということです。

校内でICT活用を推進するためにあれこれ仕掛けを作りますが、その中で、ひろゆきさんのこの言葉が頭から離れません。

「iPadなどのタブレットは、誰かが作ったアプリを使う消費者にしかなれないのです。「プログラムを作れて、作曲が出来て、CGも描けるPCで生産者になる」という事の重要さがわかならい人達は少数では無くて、文科省ですらわかってないのがねぇ、、、(ひろゆき)

子どもや教師が使いやすいようにカスタマイズされたアプリケーションは確かに便利なのですが、それが無いと活用できないのでは困ります。ですから、あえて、GoogleWorkspaceを使うようにしています。

Google Workspaceのような汎用的なアプリでもちょっとした工夫で授業を大きく変えるツールとなります。授業の目的、児童・生徒の実態を見極めて最適な組み合わせ、活用方法を探っていきましょう。

これまでに行ってきた実践との組み合わせ(デジタルとアナログのベストミックス)を考えることで先生方の実践の質が向上することを願っています。

4年生理科「水のすがたの変化」実験記録シートです。

リンクをクリックすると、ファイルをコピーできます。コピーしたファイルはあなたのものです。そのまま使ってもいいですし、学級の児童の実態に合わせてカスタマイズしてもいいです。また、ご自身の練習用としてあれこれ試すのも大切なことです。ぜひ、子どもたちのために活用してください。何かあればフィードバックをもらえるとうれしいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?