【図解1586~1588】実用書の実践は「読んでいる最中」から始めよう

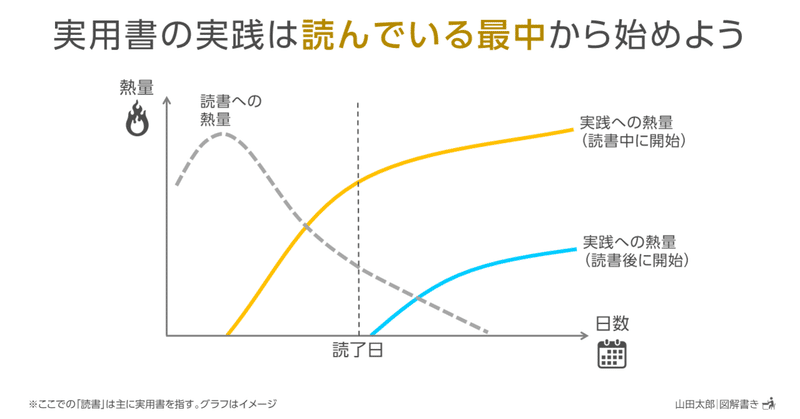

【グラフ型】実用書を読む時、多くは読み始めにやる気や興味の熱量のピークがある。

読み終わる頃には時間的な影響+「知った満足感」で熱量がかなり落ち着いてしまっていることも多く、読書後に実践しようとしても意外と実践への熱量が上がらないことも多い。

【グラフ型】そこで、読書への熱量がまだ高い読んでいる最中に、その勢いを活かしてまずは1つ実践を始めてしまおう。

そして、読み終わったら本の全体像と自分の状況を踏まえ、追加して実践することを1つか2つメモしておき、先に実践し始めたことが形になったらそちらに取り組むとよい。

こうすれば最初の熱量を実践にも活かすことができるし、実践しながら読むことでより理解が深まることも期待できる。

【グラフ型】実用書の価値は実践した内容次第。実用書の実践は読んでいる最中から始め、最初の熱量を実践にも活かそう。

私の「実用書あるある」と、それへの解決策を図解にしたものです。

実用書の意味は最終的には「どんな知識を得たか」より「内容をどう実践し、現実をどれだけ変えられたか」で決まります。

そういう意味でいかに「実践への熱量」を高めるかがポイントになりますが、往々にして本というのは読み始めた時がそのテーマへの熱量が一番高いものです。

そのため、読み始めた早めの時期(前半3分の1くらいまで)に実践部分(中盤以降にあることが多い)を見出しを中心にざっと読み、まずは1つ実践し始めてしまうのがよいでしょう。

各章の最後など途中で実践部分がある場合はもちろんそちらてもかまいません

その上で、元の部分に戻って残りを順番に読んでいき、全体を読み終わったら行うことを1つか2つ追加する、という形にすると、理論と実践のバランスがとりやすいように思いました。

なお、実践し始めてそこで読むのをやめてしまうと、理論的な裏付けが不十分になったり注意点への理解不足などが起こる可能性があるため、本自体はやはり読み切る方がいいでしょう。

私自身、最近この方法を取り入れていますが、読書→実践の垣根が以前より低くなり、「本は読んだけど実践はあまりできなかった」ということが減ったように感じています。

「実用書の実践は読んでいる最中から始める」、ぜひ試してみてくださいね!

●関連note&マガジン

図解の「型」の説明→図解パターンの説明と使用例

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉