【図解1870,1871】電子書籍は視覚的な圧迫感が小さい

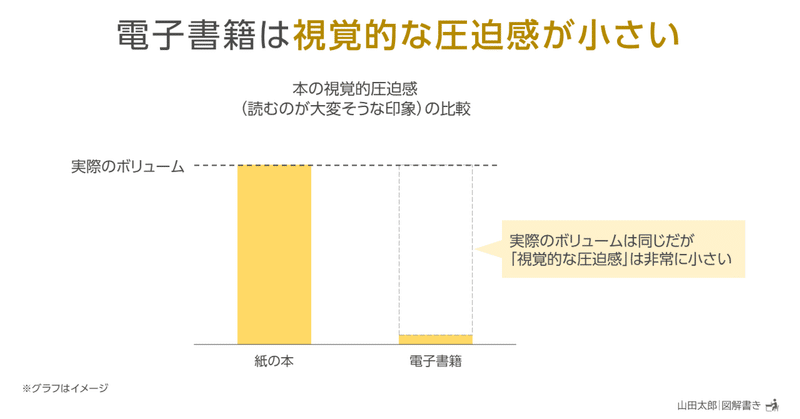

【グラフ型】紙の本はそのボリュームが「紙の厚さ」という目に見える形になるので、ボリュームが増えれば増えるほど視覚的圧迫感(読むのが大変そうな印象)が強くなる。

これに対し、電子書籍はボリュームが多くても「目に見えるサイズ=電子書籍上で一度に見える画面」は変わらないので視覚的な圧迫感はほとんどない。

紙の本も電子書籍も、同じ本なら基本的には実際のボリュームは同じだが、電子書籍のほうが視覚的な圧迫感は小さくなる。

【グラフ型】1つ目の図解の内容は「実際には同じボリュームでも、一度に見える範囲で視覚的な圧迫感が変わる」と抽象化できる。

この考え方を日々の作業に応用すると「作業が多い(数日以上)場合はその日やる分以外を『目隠し』する方が、余計なプレッシャーを受けずに作業自体に集中しやすくなる」となる。

視覚的圧迫感について、日常のできごとをヒントに図解化したものです(詳細は図解こぼれ話参照)。

図解お茶会で紹介してもらった『インプット大全』という本を買い、今電子書籍(kindle)で読んでいます。

内容を見るために一度本屋さんで紙の本を手に取った時は「結構分厚いな……結構読むの大変そうだな」と感じましたが(269ページですが紙質のせいか厚く感じました)、その後電子書籍で買って読んでいるときには、この「読むの大変そうな感じ」を感じなくなっていることに気づきました。

振り返ってみると、今まで読んだ「分厚い紙の本」は、たとえ内容がよくてもどうしても「手に取ること自体」がおっくうになり、結果として読むのにかなり長い期間がかかった(時には途中で脱落)ように思います。

もちろん紙の本にするか電子書籍にするかを決める際はマーキングや検索、持ち運びなど他にも色々な要素が絡みますが、「厚い本はあえて電子書籍で買って手に取りやすくする」という考え方もあるように思いました。

また、この経験を抽象化すると、2枚目の図解のように「長い期間に渡る作業は常に全工程表示するより、その日分以外は目隠しする」というようにも応用できます。

図解こぼれ話

この図解は

電子書籍は厚い本でも視覚的な圧迫感を感じない(事実)

見た目にツラいものは見えなくする(抽象化)

ボリュームのあるタスクは「今日すること」だけ表示する(転用)

という流れで日常の気づきを転用して生まれたものです。

ちなみに、今回の転用は

元の事実:「紙の本=物理的」と「電子書籍=概念的」の比較

転用先:「全体のタスク=概念的」と「今日のタスク=概念的」の比較

というように、比較対象の性質も変わっているので、まさに抽象化したからこその発見と言えますね。

ことわざ化:目隠しは時に救いになる

●関連リンク

図解の「型」の説明→図解パターンの説明と使用例

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉