Chapter5:新人バンド育成計画例 <計画書事例付>

『新時代ミュージックビジネス最終講義』(2015年9月刊)は、音楽ビジネスを俯瞰して、進みつつあるデジタル化を見据えてまとめた本でした。改めて読み返しながら、2021年視点での分析を加筆していきます。 アーティストと対等なパートナーとなって、音楽活動を成功に導き、ユーザーを喜ばせ、自分もしっかり稼ぐ。そんな新時代型エージェントになる方法について本章では考えていきます。

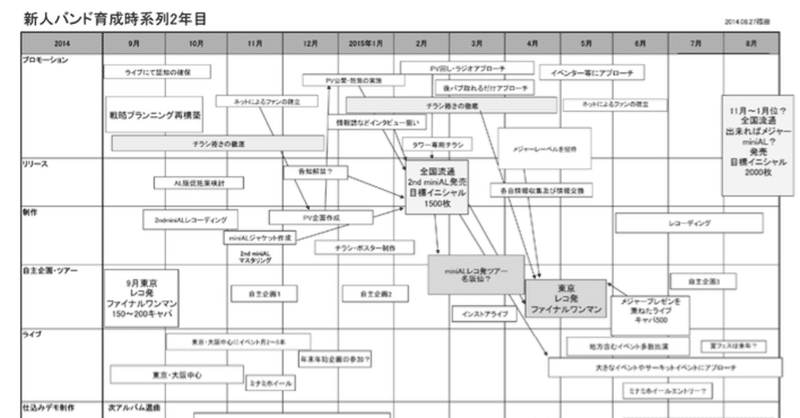

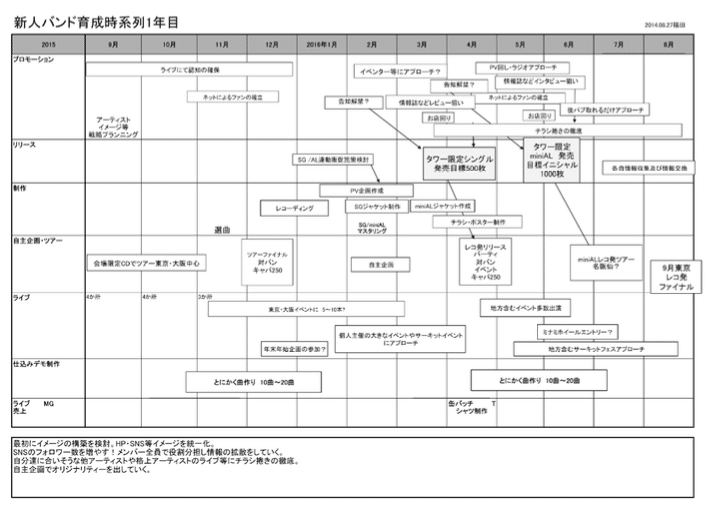

最後に10 ~ 20人程度のファンがいるバンドを、2 年かけてキャパ 500 の会場でのワンマン開催まで育てる想定で活動計画例を紹介しよ う。ライブハウスシーンに精通した福田昌弘さんは、20 代の頃からの付き合いで、僕の部下として一緒に仕事をしてもらった経験もある優秀なマネージャーだ。『Hermann H.&The Pacemakers』や『つばき』といったライブシーンで人気のバンドをゼロから育てた実績を持っている。無 名の新人を育てたい人には、参考になるプラン例だ。(本文テキスト:福田昌弘)

すべてはイメージ戦略から始まる

新人のバンドと一緒にやろうとなったら、まずは“どういうバンドなのか” という色を明確にして、それによって WEB サイトや SNSも含めた見え方を統一していくのが肝心です。この最初のイメージ戦略は、 実はとても大事だと感じています。この段階の子たちは “何となく” 活 動している場合も多いので、“何をしたいのか” が見えてくるまで話し合って、自分たちの個性を自覚させることにより、あいまいな感じが無 くなっていくからです。

その上で、僕の場合は 2 年くらいの活動計画を立てることになりま す。迷子にならないための地図のようなものですが、逆に言えば、ここまで想像できるバンドかどうかが、一緒にやれるかどうかの基準と言えるかもしれません。またこの活動計画は、バンドのメンバー全員で共有 することで、自分がいまやるべきことは何か、それができているのかどうかを可視化するようにします。放っておくとすぐにダラケてしまうので、常に目標を立てて、道標を作っておくわけです。

さて、1 年目のピークは翌年 9 月のレコ発ファイナルで、まずはそこに向けた 1 年ということになります。

ここで注目していただきたいのは、“とにかく曲作り”という注意書きですね。このレベルのバンドは持ち曲が 10 曲程度ということも多く、シングル CDやアルバムをリリースすると、すぐにストックが無くなっ てしまいます。それではメジャーのローテーションには入れませんし、 ツアーで売る CD すら旧作のみということになってしまいます。ですから、まずは曲をどんどん書かせるのが大事なのです。スピード感のある曲づくりに慣れさせるという意味もあります。

また非常にアナログですが、ツアー情報などを入れ込んだチラシを、 とにかく撒くのも重要です。先輩バンドのワンマンがあれば自分たちで配るなど、つながりのあるバンドのライブにはなるべく本人が稼働するべきでしょう。「何か見たことがあるな」と思ってもらうのは、とても意味があることです。

CD に関しては、リリースするのが目的というよりは、活動を続けるためにリリースするという感じでしょうか。ショップ限定にすればリスクも減らせますし、どの店で売れるのかという情報を得ることもできます。フラッグ店舗が分かれば、次回以降はそこを中心に考えていくこともできます。

そんな感じで地方のライブや自主企画も織り込みつつ、9 月に向けて盛り上げていきます。どれか 1 つだけで成立するわけではなく、いろいろな要素を絡めて盛り上げていくのがポイントではないでしょうか? 地方に関しては、MINAMI WHEELや街ぐるみのフェスに参加することで、認知度を上げることもできます。

とにかく止まらないことが大事

ワンマンが終わった段階で、このまま行けるのか、軌道修正するのかを考えることになります(戦略プランニング再構築)。とはいえ、活動が途切れてしまってはいけないので、自主企画2本からミニアルバムのリリースまでをくっつけておく。そういうものが決まっていればチラシを作れるので、またチラシ撒きも可能になる。そういう循環になっています(笑)。とにかく、止まらないことが大事です。

ちなみにキャパ500のハコは、1 年前から仮でも良いので押さえておかないと間に合いません。ただ戦略プランニング再構築の段階で、キャラが見えてくるので、ワンマンにこだわらないケースも考えられます。対バン企画の方がお祭り感もあってお客さんが来る、というような場合 ですね。ですから企画内容はギリギリまで待って、とりあえずはハコを 押さえておきます。もちろんハコとバンドの関係性も大事ですし、関係者を呼ぶなら平日、お客さんを入れたいなら土日みたいな不文律もあるので、場所と日程はきちんと考えておかないといけません。

2年目の段階でも、夏フェスはまだ全然無理ですし、ライブに対する アプローチはそんなに変わらないと言えるでしょう。また、“とにかく 曲作り”というのも、同じです。この段階では、作品をリリースする度に曲が減っていきます。“名曲としてずっと売れていく”前の段階ですから、そこは覚悟が必要です。

この 2 年くらいはお金にならないので、メンバーも大変だと思います。でも、最初は「マネージメントが何でもやってくれる」と思っていた子たちも、「自分たちがやりたいことを手伝ってくれるのがマネージメントだ」ということが分かり、主体性が出て、やりたいことも明確化 していく。そうなるとアーティストも成長しますし、マネージメントと は信頼関係も醸成されて、良いムードになっていくものです。経験則で言えば、組織に頼らない人力でも上手く回れば、キャパ 500 人のイベントを成功させるレベルまでは行けるという確信があります。

ここから先はメジャーも見えてきますし、さまざまです。ただ、この計画に則って活動をしてきたバンドであれば、もう迷子になることは無いでしょう。放っておくと、「ワンマンが終わったけど、次はどうしたら良いんだろう?」となってしまうのですが、これを見れば“同じことを何回でも繰り返す” というのが分かりますからね(笑)。

§

今回は仮のバンドでの例を紹介しましたが、いわゆる歌もののロックバンドであれば、このフォーマットの中でいかに独自性やオリジナリティを出していくのか、ということになると思います。

いずれにしても、今の自分達の場所を常に確認して、目標を可視化するのはとても大事です。迷子にならないために、ぜひ参考にしてください。

==================================

2021年2月付PostScript

コロナでライブハウスでの活動が難しくなって1年経った今読むと、ちょっと不思議な気持ちになりますね。でもインデペンデントに活動するバンドやシンガーソングライターにとって示唆を富む内容ではないでしょうか?

福田くんとの付き合いも古く、信頼する仲間です。彼の音楽業界のキャリアは、業界のレジェンド多賀英典さんのアシスタントでした。当初は「運転手兼使いっぱしり」みたいなことからだったようです。当時「キティ再生」に取り組まれていた多賀さんとは近い距離でお仕事させていただいてました。20歳代に多賀さんとお仕事した経験は僕にとっては大きな財産になっています。いちばんガツガツしていた頃かも知れません、福田くんが、キティで働き始めて3日目くらいに僕に電話で説教されたそうです。10年くらい経ってから言われて、もちろん全く記憶には無かったのですが、仕事の筋論を説い質したという内容を聞いて、いかにも俺が言いそうだなと思いました。(笑)

福田企画の「ムームー」というイベントは、ライブハウスシーンの注目バンドが総出演して、そこからスターバンドも輩出されました。つばきやHermann H.&The Pacemakers と言ったバンドはキティから独立した彼がマネージメントしたバンドです。その経験を活かして本稿は書いてもらっています。

今は、開店休業に近いなっている音楽事務所BUGcorporationを取締役としても預かってもらっています。マネージメントの位置づけが大き変わっている今、知識と経験と人脈の必要性は変わらないので、「アーティスト向けコンサルタント」の看板で、福田昌弘を中心とした新業態を模索してアーティストの役に立つのもよいなと話し始めています。近々、発表しますので楽しみにお待ち下さい。

podcastはRADIO TALK、Spotifyなどで配信しています。ブックマークをお願いします。まぐまぐでメルマガも毎週発行です。読者登録お願いします!Amazonには著者ページありますので、チェックしてみて下さい。

モチベーションあがります(^_-)