レシピが無くても薬膳ができるようになるために欠かせない3つの事

ただ今、令和四年2期の『きちんとわかる薬膳の基礎(全五回)』を開講中です。

今日はその二回目が終了しました。

令和4年2期「きちんとわかる薬膳の基礎(全五回)」の2回目終了。

— モーリー薬膳ラボ代表|森澤孝美@簡単エイジングケア薬膳講師 (@yakuzen__molly) May 25, 2022

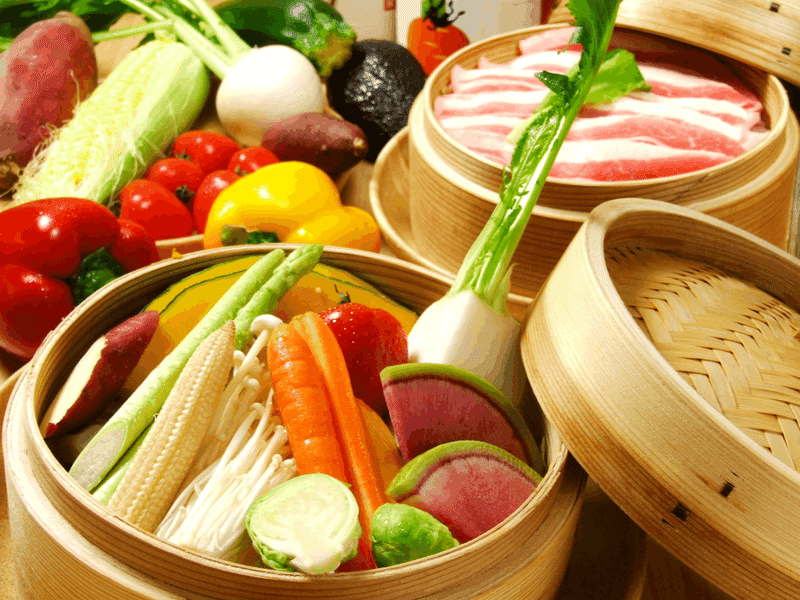

五行と五臓の関係、グループ分けについて。

食材の性質や効能を知っても生で食べるだけではないので調理と味についても学びます。

以前自分で勉強されていた方が繋がって来て面白いとのご感想。面白くなるとどんどんハマるのが中医学。 pic.twitter.com/OO2jvfNx08

基礎なのにかなり盛りだくさんの内容をお伝えします。

なので、私の講座を受講してくださる方は、本気度合いが高いのです。

薬膳料理のレシピを貰ってその通りの料理が作れることを目的とする方はほとんど受講されません。

中には、自分である程度勉強されてからやっぱりわからないところがあるからと受講される方もいらっしゃるし、薬膳のレシピ本を見ながらなんとなく作っていたけれど、そろそろきちんと勉強したいと言う方もいらっしゃいます。

コンセプトは、レシピが無くても薬膳料理が作れるようにすること

この講座のコンセプトは、レシピが無くても自分で薬膳料理ができるようになることです。その時必要な料理が作れる人になって欲しいと言う思いからなんですよ。

そのためには、3つの事が必要になります。

一つ目は、薬膳料理を食べさせたい人の体の状態が分かること。

二つ目は、その人に必要な食材が選べて目的に合わせた調理ができること。

三つ目は、季節や天候がその人にどう影響するかがわかること。

この三つを学んでいただきます。

三つ目は「季節の薬膳(全五回)」で詳しく学ぶので「きちんとわかる薬膳の基礎(全五回)」ではさらりとお伝えするだけになりますが。

特に一つ目が分からなければ、どんな食材が良いのか選ぶことができませんから、ここ大事です。

人の体の状態が分かるようになるために、陰陽論や五行学説、五臓の関係などの基礎を学ぶのです。

今日は、ちょうど五行学説と五臓の関係を中心に、食材事典の見方や味と色、調理法についてをお伝えしました。

抽象的なことをなるべくイメージできる例を挙げてお伝えします

いつも言っているのは、中医学の基礎は算数の図形の面積を求める公式やかけ算九九のようなもの。

これをきちんとやっておくことで、その人の体の状態を理解することができるようになるのです。

そして、弱った時はここにこんな症状が出ると言うことも覚えておく必要があります。

初めは暗記になるかもしれませんが、学んでいるうちに法則性が分かって来るので1から10まで暗記しなくても大丈夫。

抽象的な部分はイメージしやすく、実例を挙げてお伝えすることで印象に残り理解しやすくなるのです。

食材の性質や効能は講座+食材事典で調べる

人の体のことがわかったら、どの食材が乱れたバランスをもとに戻す効能を持っているかを覚えます。

食材の性質や効能が分かっていないと、その時何を食べれば良いのか料理をする時の材料が選べませんよね?

食材は沢山あるので、講座では代表的なものをお伝えしますが、後は食材事典を見ながら加えて行きます。

今日さっそく受講後に復習されたようで、お一人から食材の質問がありました。

そう、受けっぱなしじゃなくて復習するのも大切な事なのです。

食事は、食材を生で食べるものはごくわずか。

殆どは調理をしますよね?

なので調理の工夫もお伝えしています。

カフェを始める予定の方は、独学である程度勉強されて来た物が繋がって、面白いと感想をくださいました。

継続は力なりです!!

講座で出て来た←とは言っても簡単すぎるものなので口でパパっと材料や料理名を言うだけですが(笑)ものを作ってみることも学んだことのアウトプットです。

講座を訊いて人の体が分かるようになり、出て来た食材を使った料理を一品でも二品でも作ってみる。買い物に行く時に食材事典を持って行ったり、キッチンに置いてしょっちゅう見るなど。

これがレシピを見なくても自分の得意料理や家族から人気の料理を薬膳にするコツです。

次回は五臓それぞれ働きとどんなものがその五臓に合うのかを二回に分けて学びます。

残り三回、よろしくお願いします。

▼この記事を書いた人はこんな人▼

なかったことにする薬膳が学べる7日間の無料メール講座を配信中です。下のバナーをクリックしてお申込みください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?